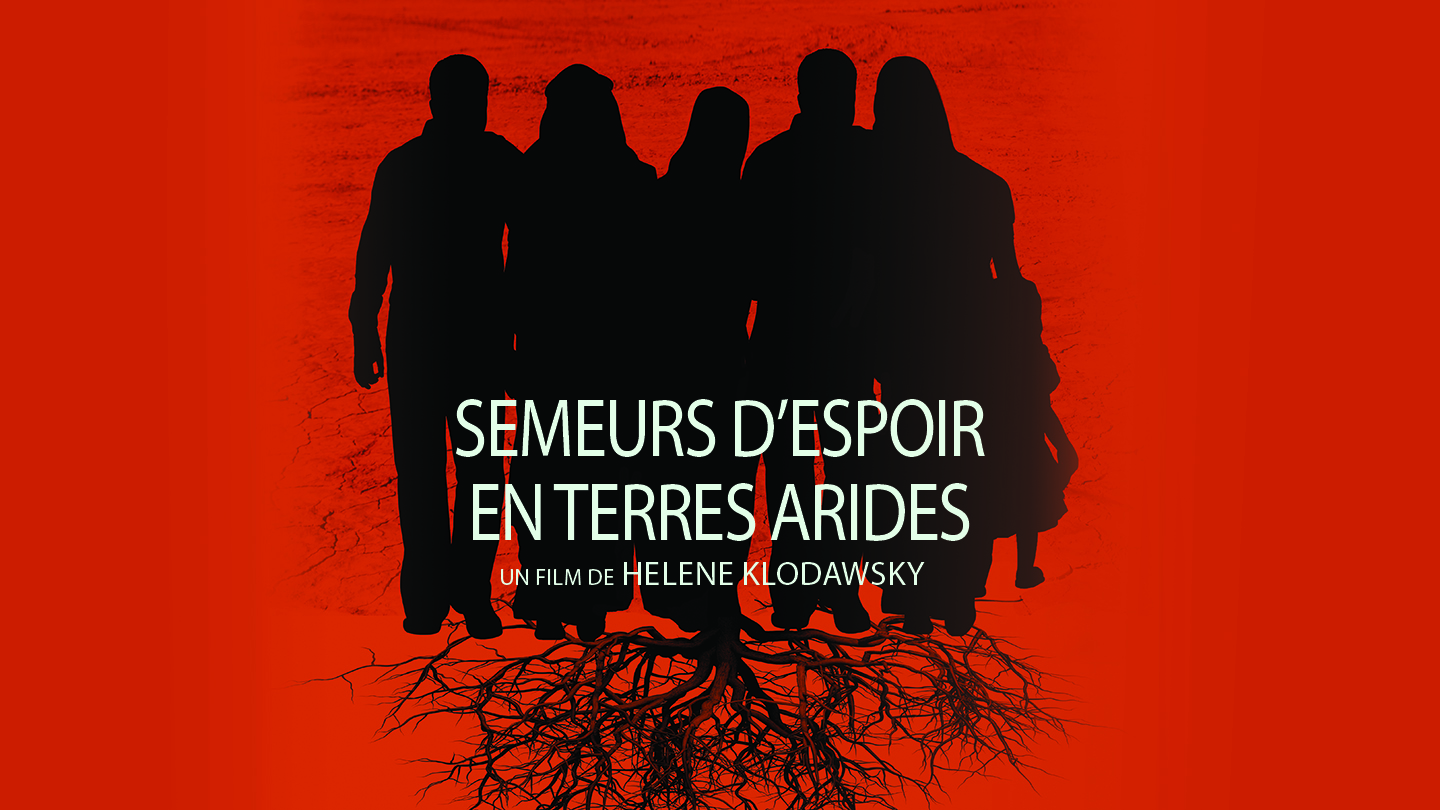

Semeurs d’espoir en terres arides

2015 | 89 min 53 s

Le film

Tourné en Palestine, en Israël et en Jordanie, Semeurs d’espoir en terres arides nous présente une approche inédite fondée sur les droits de la personne pour susciter le changement démocratique dans cette région. Ce documentaire intimiste imprégné d’une lumière chaude et radieuse se déroule dans les maisons, les rues, les centres communautaires, au cœur de l’univers de travailleurs sociaux qui s’efforcent d’appliquer leurs idéaux d’universitaires aux réalités du terrain. Déterminés à changer la société, ces bâtisseurs d’espoir estiment que toutes les populations méritent les mêmes droits.

La cinéaste chevronnée Helene Klodawsky a consacré cinq ans à gagner la confiance des protagonistes. Elle met à profit sa connaissance de la région pour aborder ces enjeux complexes et nous offrir une perspective originale et sans précédent du Moyen-Orient. Plutôt que de mettre l’accent sur les initiatives de paix établies au sommet, le documentaire nous montre comment les graines semées par des militants passionnés et leurs armées d’animateurs communautaires, de psychologues, d’avocats et de bénévoles de toutes allégeances prennent racine et font germer l’espoir d’un changement durable.

Déscription longue

Tourné en Palestine, en Israël et en Jordanie, Semeurs d’espoir en terres arides nous présente une approche inédite fondée sur les droits de la personne pour susciter le changement démocratique dans cette région. Ce documentaire intimiste imprégné d’une lumière chaude et radieuse se déroule dans les maisons, les rues, les centres communautaires, au cœur de l’univers de travailleurs sociaux qui s’efforcent d’appliquer leurs idéaux d’universitaires aux réalités du terrain. Helene Klodawsky a consacré cinq ans à gagner la confiance des protagonistes. Elle met à profit sa longue expérience de cinéaste et sa connaissance de la région pour aborder ces enjeux complexes. Convaincus que toutes les populations méritent les mêmes droits, les passionnés bâtisseurs d’espoir dont nous faisons ici la connaissance sont déterminés à susciter des changements sociaux dans une zone déchirée par les conflits.

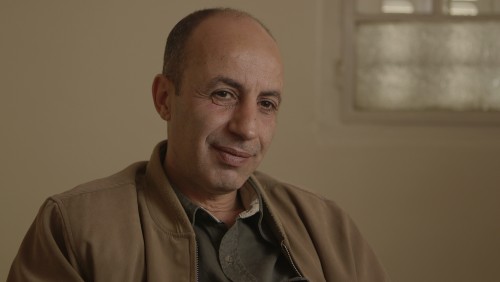

Nuha Dwaikat Shaer est architecte et travailleuse sociale à Naplouse, en Palestine. Elle a grandi sous l’Occupation avec les neuf autres membres de sa famille dans une maison ne comportant qu’une seule pièce, espérant que les pierres lancées par ses compatriotes feraient changer les choses. Depuis la fin de ses études, elle collabore au programme de modernisation de logements du centre communautaire An Najah, aidant les gens à récupérer leur maison et à la rebâtir en reconstruisant leur vie dans la foulée. Le Dr Sami Kilani, éducateur et poète, est le fondateur du centre. Déjà reconnu prisonnier d’opinion par Amnistie internationale, il a passé trois ans dans les prisons israéliennes et estime que les Palestiniens vivant sous l’occupation doivent lutter simultanément pour leurs droits sociaux et leurs droits politiques.

Sdérot, dans le sud d’Israël, a été marquée par des événements liés au conflit israélo-palestinien et est aux prises avec la pauvreté. Une immigration récente et abondante y a trouvé refuge. Essentiellement peuplée de personnes à faible revenu, âgées et handicapées – des Juifs venus de pays tels le Maroc, l’ancienne Union soviétique et l’Éthiopie –, la ville est la cible fréquente des roquettes Qassam tirées depuis Gaza, toute proche, qui est assiégée et occupée depuis des décennies. L’augmentation des dépenses militaires israéliennes, ainsi que les subventions accordées aux colonies dans les Territoires occupés, ont grugé le budget des programmes sociaux de villes comme Sdérot. L’animateur communautaire Amit Kitain et la travailleuse sociale Merav Moshe Grodovsky œuvrent tous deux au centre pour la défense des droits sociaux, à Sdérot. Avec l’aide d’équipes de bénévoles, ils sillonnent jour et nuit les rues de la ville pour répondre aux besoins de communautés touchées par la pauvreté et la négligence.

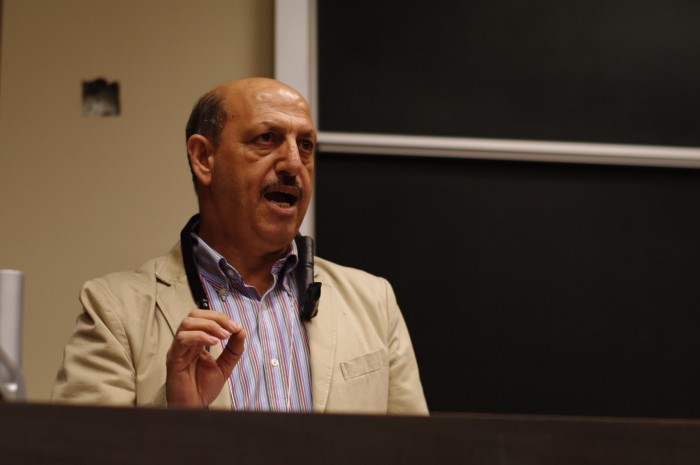

Nous nous rendons ensuite à Amman, en Jordanie, où nous faisons la connaissance du Dr Talal Qdah, directeur du centre de développement communautaire WAQA. Cet organisme non partisan incite les gens, en particulier les femmes, à faire valoir leurs droits, à dénoncer la violence, au foyer et à l’extérieur, et à mettre en cause les forces juridiques, politiques et religieuses. Nous suivons les efforts que déploie le centre pour aider les réfugiés syriens, et pour faire campagne contre les lois controversées sur le viol qui ont cours en Jordanie.

S’il adopte la perspective de l’observateur, le film examine néanmoins en profondeur le travail de ces militants de la société civile aguerris qui s’emploient à aider les gens à traverser les crises, les accompagnent dans les réunions officielles, les encouragent à faire respecter leurs droits, dans leur foyer comme dans leurs relations avec les institutions de l’État. Nous sommes témoins des défis partagés et de la stratégie commune qui consiste à construire de l’intérieur et qui permet aux gens d’opérer un changement, d’abord en eux-mêmes, puis dans leur communauté.

Les protagonistes révèlent en outre leurs motivations personnelles, les idées qui ont guidé leur pratique, leurs doutes. Pour Nuha, la pauvreté alimente la guerre, surtout chez les enfants qui en sont les soldats, les martyrs, les prisonniers. Amit a pour sa part puisé ses convictions au sein de sa communauté binationale judéo-arabe d’origine, près de Jérusalem. Il lutte pour instaurer un discours privilégiant le travail communautaire fondé sur les droits dans un milieu où racisme et discrimination constituent la norme, et où les Palestiniens et les Juifs israéliens ne sont pas traités également.

Talal Qdah incarne bon nombre des contradictions qui ont façonné la région. À dix-huit ans, il joint les rangs de l’armée irakienne pour bénéficier de l’instruction gratuite, puis combat comme bénévole durant huit ans pendant la guerre Iran-Irak. Cette expérience l’amène à devenir pacifiste. « Pour créer une culture de la paix, je dois commencer par la justice sociale », dit-il. Des propos qui font écho à ceux de Merav, pour qui les droits fondamentaux importent tout autant que la sécurité. À ses yeux, le fait de combler les besoins favorise la paix intérieure et la paix entre les gens, nécessaire à l’établissement d’un accord plus large qui englobera l’ensemble de la région.

Semeurs d’espoir en terres arides nous offre une perspective originale et sans précédent du Moyen-Orient. Nul besoin de voir les roquettes en action pour saisir les conséquences de la guerre sur les familles ordinaires se battant pour leur survie. Plutôt que de mettre l’accent sur les initiatives de paix établies au sommet et généralement infructueuses, le documentaire nous montre comment les graines semées par Nuha, Amit, Merav, Talal et leurs armées d’animateurs communautaires, de psychologues, d’avocats et de bénévoles de toutes allégeances prennent racine et font germer l’espoir d’un changement durable.

Mot de la réalisatrice

Fille de survivants juifs de l’Holocauste, je n’ai pas tardé à découvrir l’importance de témoigner de l’injustice. Mon premier long métrage documentaire, Des armes et des larmes (1988), portait sur la vie d’un jeune conscrit israélien servant dans les Territoires occupés et dont le chemin croise celui d’un jeune Palestinien de Jenin qui travaille illégalement dans un café israélien juif. Comme j’ai grandi dans un quartier juif conservateur de Toronto, j’avais d’importantes questions à partager avec ma communauté, précisément à un moment où, dans les salons d’Amérique du Nord, il était assez rare d’entendre parler d’un éventuel appui à un État palestinien ou aux droits des Palestiniens. Les diffusions et les projections de Des armes et des larmes ont suscité un débat animé.

Après la parution de Des armes et des larmes, je suis restée accro aux nouvelles sur le Moyen-Orient. J’ai réalisé nombre de films sur des thèmes internationaux, mais j’avais l’impression qu’il fallait laisser à des créateurs du Moyen-Orient la tâche importante de réaliser des documentaires sur cette région. Je me suis donc étonnée moi-même lorsqu’en 2009 je me suis lancée dans la réalisation d’un nouveau projet sur cette zone et ses conflits.

Semeurs d’espoir en terres arides s’est profilé au moment où j’ai fait la connaissance du professeur Jim Torczyner de l’Université McGill, qui utilisait depuis plus de dix ans sa salle de cours de Montréal pour préparer des travailleurs sociaux de la Palestine, de la Jordanie et d’Israël à devenir des agents du changement dans certains des quartiers les plus pauvres et les plus polarisés du Moyen-Orient. Entre 2008 et 2014, j’ai suivi certains de ces diplômés en service social dans leur pays d’origine en me penchant à la fois sur leur histoire personnelle et sur les luttes de leurs concitoyens. Reconnaissants d’avoir pu faire leurs études à Montréal, Nuha Dweikat Shaer, Sami Kilani (à Naplouse, en Palestine), Amit Kitan, Merav Moshe (dans le sud d’Israël) et Talal Qdah (dans la partie est d’Amman, en Jordanie) m’ont confié leur histoire. Ils m’ont fait voir en quoi le fait de travailler avec les familles laissées pour compte se révélait fondamental pour bâtir une société civile dans les zones de conflit.

Nuha, Sami, Amit, Merav et Talal nous ouvrent un accès exceptionnel à des communautés qui figurent rarement sur l’écran radar des médias. Semeurs d’espoir en terres arides révèle ce qu’ils m’ont montré : que les plus touchés par la guerre et les conflits – qu’ils se trouvent en Israël, en Palestine ou en Jordanie – sont généralement les démunis et les plus vulnérables. Mais parce qu’ils se situent au bas de l’échelle sociale, ces Israéliens, ces Palestiniens et ces Jordaniens ont beaucoup plus en commun que ce que voudraient leur faire croire – ou nous faire croire – leurs politiciens.

Cette vision qu’ont mes protagonistes d’un avenir commun offrant à toutes les populations de la région, sans égard à leur classe, à leur ethnie ou à leur religion, la possibilité de bénéficier des mêmes droits, m’a profondément inspirée. Je leur serai toujours reconnaissante de m’avoir permis d’observer avec quelle somme de courage, d’espoir et de conviction ils cheminent vers l’accomplissement de cet objectif titanesque.

Helene Klodawsky

Montréal, le 10 septembre 2015

Bande-annonce

Matériel promotionnel

Équipe

Images

Générique

Scénario, réalisation et narration

Helene Klodawsky

Direction de la photographie

Alex Margineanu

Montage

Hannele Halm

Recherche

Helene Klodawsky

Jodi Hope Michaels

David Leduc

Alex Margineanu

Images additionnelles

François Dagenais

Prise de son

JORDANIE

Sarah Kaskas

ISRAËL

Yishai Ilan

Amir Boverman

PALESTINE

Issam Rishmawi

Shiraz Rishmawi

Assistant-caméraman

PALESTINE

Hisham Aerout

Assistance à la production et recherche de lieux de tournage

JORDANIE

Serene Husni

ISRAËL

Nava Mizrahi

PALESTINE

Najwa Mubarki

Nidal Rafa

Musique originale

Olivier Alary

Conception sonore et montage

Benoît Dame

Catherine Van Der Donckt

Répétitrice – narration

Catherine Van Der Donckt

Bruitage

Stéphane Cadotte

Assistance au bruitage

Sylvain Robillard

Photographie

John Lucas

Serene Husni

Alex Margineanu

Traduction

Serene Husni

Sharonne Cohen

Traduction supplémentaire

Tomer Gendler

Waleed Almusharaf

Ali Alousi

Transcriptions

Serene Husni

Sharonne Cohen

Hélène Laporte-Rawji

Chauffeurs

JORDANIE

Muhammed Zreiqat

PALESTINE ET ISRAËL

George Farah

Abed Tariq

Images et postproduction

Post Moderne

Supervision de la postproduction

Anne-Marie Bousquet

Coordination de la postproduction

Myriam Therrien

Assistance au montage

Olivier Deslauriers Prud’homme

Amélie Labrèche

Olivier Lamarre

Franck Le Coroller

Stéphanie Vaillancourt

Marie-Ève Vignola

Office national du film du Canada

Coordination de la postproduction

Jean-François Laprise

Montage sur original et colorisation

Yannick Carrier

Conception graphique

Mélanie Bouchard

Techniciens – montage numérique

Isabelle Painchaud

Pierre Dupont

Patrick Trahan

Enregistrement musique et voix

Geoffrey Mitchell

Mixage

Jean Paul Vialard

Coordonnateurs de production

Camila Blos

Shiraz Janjua

Christine Williams

Coordonnatrice principale de production

Isabelle Limoges

Administratrice du Programme

Leslie Anne Poyntz

Remerciements particuliers à la productrice

Maral Mohammadian

pour sa collaboration à la production

InformAction

Coordonnatrice de production

Virginie Neveu

Comptable de production

Martine Brunelle

Directeur de production

Ian Quenneville

Conseils juridiques

Lussier & Khouzam

Rémy Khouzam

Office national du film du Canada

Stéphanie L’Écuyer

Dominique Aubry

Assurance MP2B inc.

Bernard Guillemette

Remerciements

JORDANIE

Centre de développement communautaire Waqa – Amman

Personnel, bénévoles et clients

Qais Tarawneh

Ruweida Shakshir

Ibtisam Khasawneh

Esther Howe

Eman Nimri

Eyad Haman

Abdel Salam

Greyscale Films

Umm Ehab

Enam el Asha

Muhammed Zreiqat

Justice Centre for Legal Aid

ISRAËL

Centre pour les droits sociaux de Sdérot – Sud d’Israël

Personnel, bénévoles et clients

Michal Gomel Blank

Rachel Biton

Sapir College

Ariana Dhokerker

Amal Elsana Alhjooj

Neve Shalom-Wahat Al-Salam

Rachel Rotem et Zohar Ztipora Kitain

Boaz et Daniela Kitain

Oxana et Adele Herizman

Noa Linden

Dina Nevo

Becky Cohen Keshet

Lilach et Yaakov Suissa

Yaakov Deutsch

Ron Dagai

Roi Lanos

Amir Terkel

PALESTINE

Centre de service communautaire An Najah – Naplouse

Personnel, bénévoles et clients

Umm Hani et sa famille

Tareq Hardan

Bilal Salameh

Rajah Bawab

Deena Kadoumi

Osama Bani Odeh

Afnan Hassan

Walla

Jasmin Janajra

Eyad Aqra

Baheej Nasassra

Raed, Mohammed et Salma Shaer

Murad Kasab

Um AlAbed et Abu AlAbed Dwaikat

Université nationale An Najah

PCAN

Varsen Aghabekian

Samah Saleh

Forum Good Will – CSC Naplouse

Sondos Zanoon

École Ein Shibli

AMÉRIQUE DU NORD

Réseau international d’action communautaire McGill – Montréal

Étudiants, personnel et bénévoles

Université McGill

École de travail social, Université McGill

Nora Parr

Heather Laird

Ali Alousi

Jodi Hope Michaels

David Leduc

John Lucas

Yasmine Lucas

Simone Lucas

Gordon Quinn

Et les nombreuses autres personnes qui ont investi leur temps, leur énergie et leur confiance dans la création de ce film.

Agent de mise en marché

François Jacques

Relations avec les médias

Patricia Dillon-Moore

Produit en association avec

Chef de la création, documentary Channel

Bruce Cowley

Productrice exécutive, documentary Channel

Jordana Ross

Productrices exécutives

Nathalie Barton

Annette Clarke

Produit par

Nathalie Barton

Kat Baulu

Ravida Din

Un film de

Helene Klodawsky

© 2015 Productions InformAction inc. et l’Office national du film du Canada

Relations de presse

-

Pat Dillon-Moore

Attachée de presse – Montréal

C. : 514-206-1750

p.dillon@onf.ca | @PatDoftheNFB

-

L’ONF en bref

Fondé en 1939 et unique en son genre, l’Office national du film du Canada (ONF) produit, coproduit et distribue des documentaires et des films d’animation distinctifs, engageants, pertinents et innovants. Incubateur de talents, il est un des plus grands laboratoires de création au monde. Depuis plus de huit décennies, l’ONF permet aux Canadiennes et aux Canadiens de se raconter et de se rencontrer. Ses films sont de plus une ressource éducative fiable et accessible. L’ONF possède également une expertise reconnue mondialement en préservation et en conservation, en plus d’une riche collection vivante d’œuvres qui constituent un pilier important du patrimoine culturel du Canada. Jusqu’à maintenant, l’ONF a produit plus de 14 000 œuvres, dont 6500 sont accessibles gratuitement en ligne sur onf.ca. L’ONF ainsi que ses productions et coproductions ont remporté au-delà de 7000 prix, dont 11 Oscars et un Oscar honorifique récompensant l’excellence de l’organisation dans toutes les sphères de la cinématographie.