La baleine et le corbeau

2019 | 101 min

Sélections et prix

Sélection officielleDok Fest - Munich, Germany (2019)

Prix du mérite artistique pour femmes œuvres au cinéma et à la télévision de VancouverVancouver International Film Festival, Vancouver, Canada (2019)

Sélection officiellePlanet in Focus - International Environmental Film Festival, Toronto, Canada (2019)

Winner Science Communication AwardCineMare Int'l Ocean Film Festival Kiel, Kiel, Germany (2019)

Sélection officielleAvailable Light Film Festival, Whitehorse, Yukon, Canada (2020)

Sélection officielleReFrame Film Festival, Peterborough, Ontario, Canada (2020)

Gagnant - Prix du meilleur long métrageDurham Region International Film Festival, Oshawa, Canada (2020)

Sur l’île Gil, terre inhabitée avoisinant la côte nord-ouest de la Colombie-Britannique, un réseau de haut-parleurs diffuse les appels envoûtants des baleines qui se mêlent ponctuellement au clapotis des vagues et aux cris des corbeaux. Attirés par les eaux calmes et l’abondance des ressources alimentaires, les baleines à bosse, les groupes d’orques, les rorquals communs et les marsouins s’alimentent, jouent et élèvent leurs petits ici, dans l’entrée Caamano.

Les chercheurs Hermann Meuter et Janie Wray, spécialistes des baleines, ont fondé le Cetacea Lab sur l’île Gil en vue d’étudier cet environnement marin unique. Or, la construction imminente d’une usine de liquéfaction de gaz naturel et d’un terminal d’exportation dans la communauté voisine de Kitimat, en Colombie-Britannique, provoquera une circulation accrue de pétroliers et une augmentation du bruit. On ignore les conséquences qu’entraînera ce projet.

La baleine et le corbeau, de la réalisatrice Mirjam Leuze, met en relief les nombreux enjeux qui ont poussé les scientifiques, la Première Nation Gitga’at et le gouvernement de la Colombie-Britannique à s’engager dans un conflit complexe. Alors que la population de la forêt pluviale du Grand Ours lutte pour protéger son territoire contre la pression et les promesses de l’industrie gazière, les êtres innombrables qui habitent cette région se trouvent pris en otages.

Synopsis court et long

SYNOPSIS COURT

La baleine et le corbeau, de la réalisatrice Mirjam Leuze, met en relief les nombreux enjeux qui ont poussé les scientifiques, la Première Nation Gitga’at et le gouvernement de la Colombie-Britannique à s’engager dans un conflit complexe. Alors que la population de la forêt pluviale du Grand Ours lutte pour protéger son territoire contre la pression et les promesses de l’industrie gazière, les êtres innombrables qui habitent cette région se trouvent pris en otages.

SYNOPSIS LONG

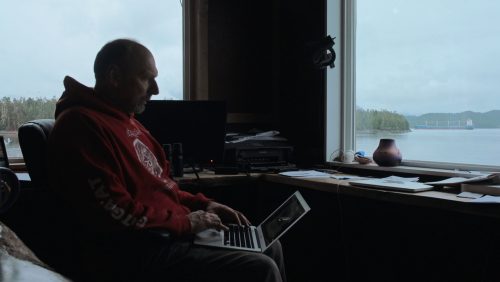

Sur l’île Gil, terre inhabitée avoisinant la côte nord-ouest de la Colombie-Britannique, un réseau de haut-parleurs diffuse à la surface les échos de l’univers sous-marin. Il relaie les appels envoûtants des baleines qui se mêlent ponctuellement au clapotis des vagues et aux cris des corbeaux. Le vrombissement sourd d’un moteur vient soudain perturber la tranquillité ambiante. Le chercheur Hermann Meuter, qui étudie les baleines résidentes, s’empresse de souligner qu’un seul bateau suffit à provoquer ce bruit discordant.

Meuter se rappelle qu’en voyant pour la première fois les baleines évoluer dans leur habitat naturel, quelque chose à l’intérieur de lui a décidé d’unir sa vie à la leur. Le chant troublant et surnaturel des cétacés a également transformé à jamais l’existence de Janie Wray. C’est l’ancien chef de la Première Nation Gitga’at Jonny Clifton et son épouse Helen Clifton, matriarche du clan Gispudwada/Blackfish établi à Hartley Bay, qui ont fait connaître l’île Gil aux deux chercheurs.

Attirés par les eaux calmes et l’abondance des ressources alimentaires, les baleines à bosse, les groupes d’orques, les rorquals communs et les marsouins s’alimentent, jouent et élèvent leurs petits ici, dans l’entrée Caamano.

« C’est une communauté qui partage une côte : chacun s’organise sans agression ni crainte de sortir perdant, explique Hermann. Ces baleines ont une conscience sociale et elles sont en avance sur nous. »

La construction imminente d’une usine de liquéfaction de gaz naturel et d’un terminal d’exportation dans la communauté voisine de Kitimat, en Colombie-Britannique, provoquera une circulation accrue de pétroliers et une augmentation du bruit. On ignore les conséquences qu’entraînera ce projet. Dans La baleine et le corbeau, la réalisatrice Mirjam Leuze met en relief les nombreux enjeux qui ont poussé les scientifiques, la Première Nation Gitga’at et le gouvernement de la Colombie-Britannique à s’engager dans un conflit complexe. Alors que la population de la forêt pluviale du Grand Ours lutte pour protéger son territoire contre la pression et les promesses de l’industrie gazière, les êtres innombrables qui habitent cette région se trouvent pris en otages.

Récit animé, images spectaculaires, environnement sonore composé d’enregistrements tirés du milieu naturel : La baleine et le corbeau brosse le portrait d’un remarquable écosystème marin. Cette inestimable beauté nous rappelle toutefois que notre planète ne doit désormais sa survie qu’aux attentions et à la compassion profonde que nous lui témoignerons, ainsi qu’à la vigilance dont nous ferons preuve à son égard.

À propos du film

Sur l’île Gil, terre inhabitée avoisinant la côte nord-ouest de la Colombie-Britannique, un réseau de haut-parleurs diffuse à la surface les échos de l’univers sous-marin. Il relaie les appels envoûtants des baleines qui se mêlent ponctuellement au clapotis des vagues et aux cris des corbeaux. Le vrombissement sourd d’un moteur vient soudain perturber la tranquillité ambiante. Le chercheur Hermann Meuter, qui étudie les baleines résidentes, s’empresse de souligner qu’un seul bateau suffit à provoquer ce bruit discordant.

Meuter se rappelle qu’en voyant pour la première fois les baleines évoluer dans leur habitat naturel, quelque chose à l’intérieur de lui a décidé d’unir sa vie à la leur. Le chant troublant et surnaturel des cétacés a également transformé à jamais l’existence de Janie Wray. C’est l’ancien chef de la Première Nation Gitga’at Jonny Clifton et son épouse Helen Clifton, matriarche du clan Gispudwada/Blackfish établi à Hartley Bay, qui ont fait connaître l’île Gil aux deux chercheurs, lesquels y ont ensuite érigé leur laboratoire, le Cetacea Lab.

Attirés par les eaux calmes et l’abondance des ressources alimentaires, les baleines à bosse, les groupes d’orques, les rorquals communs et les marsouins s’alimentent, jouent et élèvent leurs petits ici, dans l’entrée Caamano.

« C’est une communauté qui partage une côte : chacun s’organise sans agression ni crainte de sortir perdant, explique Hermann. Ces baleines ont une conscience sociale et elles sont en avance sur nous. »

La construction imminente d’une usine de liquéfaction de gaz naturel et d’un terminal d’exportation dans la communauté voisine de Kitimat, en Colombie-Britannique, provoquera une circulation accrue de pétroliers et une augmentation du bruit. On ignore les conséquences qu’entraînera ce projet. Dans La baleine et le corbeau, la réalisatrice Mirjam Leuze met en relief les nombreux enjeux qui ont poussé les scientifiques, la Première Nation Gitga’at et le gouvernement de la Colombie-Britannique à s’engager dans un conflit complexe. Alors que la population de la forêt pluviale du Grand Ours lutte pour protéger son territoire contre la pression et les promesses de l’industrie gazière, les êtres innombrables qui habitent cette région se trouvent pris en otages.

Récit animé, images spectaculaires, environnement sonore composé d’enregistrements tirés du milieu naturel : La baleine et le corbeau brosse le portrait d’un remarquable écosystème marin. Cette inestimable beauté nous rappelle toutefois que notre planète ne doit désormais sa survie qu’aux attentions et à la compassion profonde que nous lui témoignerons, ainsi qu’à la vigilance dont nous ferons preuve à son égard.

Mot de la réalisatrice

Juin 2002, côte nord-ouest de la Colombie-Britannique, au Canada : il fait presque noir lorsque je m’assois sur un affleurement rocheux, à l’extrémité sud de l’île Gil. Hormis le clapotis rythmé de l’eau, le silence règne. Soudain, un souffle immense vient faire vibrer ce paisible fond sonore et la tête d’une baleine à bosse émerge tout près de moi — une dizaine de mètres à peine !

Jamais je ne me suis trouvée si proche d’un animal sauvage.

Je ressens à ce moment précis ce que disent éprouver beaucoup de gens lorsqu’ils voient de près une baleine : un profond sentiment d’émerveillement et d’humilité devant un être aussi gigantesque venu du fond de l’océan.

La réalisation de ce film s’est révélée ardue à bien des égards, mais durant les situations difficiles, je me suis raccrochée au souvenir de cette rencontre particulière qui a transformé ma vie et m’a amenée à entreprendre ce périple.

COMMENT CETTE HISTOIRE M’A TROUVÉE

Deux coïncidences m’ont à l’origine aiguillée sur cette histoire. Durant les années 1950, le frère aîné de mon père a émigré de l’Allemagne au Canada et s’est établi dans la petite ville industrielle de Kitimat, en Colombie-Britannique. En 1978, alors âgée de 14 ans, j’ai visité Kitimat pour la première fois.

Trente-cinq ans après mon oncle, le meilleur ami de mon mari, Hermann, a également quitté l’Allemagne pour venir s’établir au Canada. Avec sa conjointe de l’époque, Janie, il a érigé une station de recherche à l’île Gil, sur le territoire traditionnel des Gitga’at, à 110 kilomètres de Kitimat.

En 2002, lorsque j’ai rendu visite à Hermann et Janie à leur station de recherche, ç’a tout de suite été le coup de cœur. Ils me semblaient vivre dans l’un des milieux naturels les plus spectaculaires qu’il m’avait été donné de voir. Mais à peine cinq ans plus tard, voilà que l’endroit se trouvait menacé. Lorsque a été proposé le projet du pipeline Northern Gateway — lequel comprenait une voie de circulation des pétroliers entre Kitimat et l’Asie —, mes amis chercheurs et ma famille à Kitimat se sont subitement retrouvés à l’épicentre d’une lutte environnementale touchant l’ensemble du Canada. Les questions entourant le pétrole brut, les pipelines et les pétroliers de l’Alberta m’ont profondément interpellée, d’autant qu’à titre de journaliste et de cinéaste, j’avais travaillé sur le sujet des industries d’extraction dans d’autres pays.

Au cours des années qui ont suivi, Hermann et Janie ont été adoptés par les clans Ganhada (Corbeau) et Gisbudwada (Épaulard), et sont devenus de précieux alliés de la Nation Gitga’at dans sa lutte contre les pétroliers.

C’est à ce moment qu’a germé l’idée du film.

FAIRE CE FILM EN TANT QUE RÉALISATRICE ALLEMANDE

En 2016, bien des années après ma première visite à Whale Point, sur l’île Gil, je me suis lancée dans une recherche préparatoire d’un an en prévision du tournage. Je disposais de deux principaux points d’entrée dans le récit : d’abord Kitimat, une ville fondée au cours des années 1950 et comportant un pourcentage élevé de travailleurs immigrants d’origines portugaise et allemande, ensuite les chercheurs Hermann et Janie, spécialistes des baleines et d’ascendance européenne également. Or, l’emplacement où je comptais tourner mon film faisait partie du territoire non cédé des Premières Nations. Guidée par Hermann et Janie, et misant sur ma formation d’anthropologue des cultures, j’ai entrepris avec la Première Nation Gitga’at un dialogue — qui durerait 16 mois — en vue d’établir un protocole visant à garantir que le processus de tournage serait transparent, respectueux et axé sur la collaboration.

Cette période a été pour moi l’occasion d’un apprentissage intense et parfois pénible englobant des sujets comme le colonialisme, l’exploitation de la part des anthropologues et des journalistes, et la défiance engendrée par cette histoire compliquée. Il n’a pas été simple de redéfinir mon rôle de cinéaste blanche dans un contexte colonial et de comprendre que le cinéma documentaire est parfois une profession qui demande beaucoup de travail d’extraction. Je suis profondément reconnaissante des conversations que j’ai eues avec Roy Henry Vickers et La’goot Spencer Greening : elles m’ont orientée et aidée à comprendre et à mettre en contexte cette douloureuse période de l’histoire dont les conséquences se font sentir aujourd’hui encore.

Ensemble, le directeur scientifique de la Nation Gitga’at, les producteurs Andrew Williamson et Henrik Meyer, ainsi que moi-même avons convenu d’un protocole de tournage qui reconnaîtrait les territoires de la Nation Gitga’at. Cette entente comprenait la mise sur pied d’un comité consultatif et la création de possibilités d’emploi pour les habitants du lieu. Nous avons en outre négocié le partage des images afin que les Gitga’at puissent les utiliser dans le cadre de leurs travaux et d’autres engagements. Ce protocole, l’un des premiers du genre au Canada, s’est révélé utile du début à la fin de la production et de la postproduction.

L’APPROCHE THÉORIQUE

Mes études en anthropologie culturelle ont influé sur l’approche que j’ai privilégiée dans ce projet de film. Je souhaitais examiner l’habitat naturel et social selon une multitude de perspectives. Je crois que pour saisir la complexité et la diversité du monde actuel, il nous faut raconter des histoires en adoptant non seulement un point de vue humain, mais une perspective non humaine également.

L’élargissement de ma conception des « êtres non humains » repose sur un changement récent de paradigme dans diverses disciplines scientifiques. Recourant aux notions de « posthumanisme » et de « tournant non humain », les universitaires tentent de reconsidérer l’idée que la pensée et la réflexion relèvent du domaine exclusif de l’humain.

L’histoire de Janie et Hermann et leur rapport aux orques et aux baleines à bosse constituent à mes yeux l’illustration de ce discours théorique. Les deux chercheurs considèrent les baleines qui font l’objet de leurs recherches comme des êtres rationnels et bienveillants méritant le respect et l’égalité des droits.

Je souhaite que ce film relate une histoire percutante sur un conflit social et politique ayant pour toile de fond un écosystème unique. Ce récit plus vaste (macro) se transpose dans l’histoire personnelle des deux chercheurs. En présentant la narration selon ces divers angles, j’espère montrer les liens d’interdépendance qui unissent les gens, la terre et la mer.

Mon intention n’est pas de juger, de mettre en opposition l’industrie diabolique et les bons chercheurs. Je ne serais peut-être pas en mesure de réaliser des documentaires si mon oncle n’avait pas immigré au Canada et trouvé un emploi rémunérateur à l’aluminerie de Kitimat. Ce salaire lui a permis de contribuer à financer les études musicales de mon père.

L’industrie n’est pas mauvaise en soi : elle génère des emplois et des occasions de développement et de formation. Je crois toutefois qu’un changement de paradigme s’impose afin de mieux protéger le monde naturel. Concevoir l’humanité, non plus comme « la fierté de la création », mais tout simplement comme une autre forme d’existence à l’intérieur d’un continuum de créatures vivantes pourrait entraîner un changement fondamental de notre perception du monde et de la façon dont nous le traitons.

Bandes-annonce

Extraits

Images

Matériel promotionnel

Équipe

Les participants

Générique

Avec la participation de

Janie Wray

Hermann Meuter

Et de

Helen Clifton

Patricia Lange

Roy Henry Vickers

La’goot Spencer Greening

Nicole Robinson

Archie Dundas

Marven Robinson

Philip Germuth

Katie Welsh

Julie Bits-Thorsen

Scénario et réalisation

Mirjam Leuze

Montage

Sandra Brandl, BFS

Producteur

Marcelo Busse

Producteurs

Henrik Meyer

Andrew Williamson

Shirley Vercruysse

Coproductrices

Sandra Brandl

Mirjam Leuze

Producteur-conseil

Christian Vizi

Productrices exécutives

Sabine Bubeck-Paaz, ZDF/ARTE

Shirley Vercruysse, ONF

Conseiller principal, récit

Narration et illustrations originales pour Chef des orques

Roy Henry Vickers

Animation, Chef des orques

Elisa Chee

Direction de la photographie

Athan Merrick

Images additionnelles

Mirjam Leuze

Simon Schneider

Prises de vue sous-marines

Tavish Campbell

Prises de vue, drone

Mike Dinsmore

Compositeur

Jesse Zubot

Conception sonore et mixage

Andreas Hildebrandt

Prise de son

Brent Calkin

Tyler Lucas

Millar Montgomery

Membres du comité-conseil Gitga’at

Chris Bolton

La’goot Spencer Greening

Kyle Clifton

Une coproduction germano-canadienne de Busse & Halberschmidt, Cedar Island Films, l’Office national du film du Canada et ZDF, en collaboration avec ARTE et TOPOS Film, et avec l’appui du Film und Medien Stiftung NRW

![]()

![]()

Relations de presse

-

Katja De Bock

Attachée de presse – Vancouver

C. : 778-628-4890

k.debock@onf.ca | @NFB_Katja

-

À propos de Busse & Halberschmidt

Reconnue pour ses longs métrages et ses documentaires exceptionnels, la société de production indépendante Busse & Halberschmidt mise sur un modèle de production équitable. Elle cible le marché international et a produit ou coproduit des titres tels Big Father, Small Father and Other Stories (en compétition à la Berlinale) et Zum Geburtstag/Pour ton anniversaire, de Denis Dercourt, qui met en vedette Marie Bäumer, Mark Waschke, Sylvester Groth et Sophie Rois. En Allemagne, ce film a été présenté en salle par X Verleih/Warner et vendu par la suite à Netflix. Encensés par la critique, les documentaires In My Father’s House Are Many Mansions et Kokolampy, du cinéaste primé Hajo Schomerus, ont fait la tournée des festivals de la planète.

-

À propos de Cedar Island Films

La société Cedar Island Films qu’ont fondée Andrew Williamson et Henrik Meyer incarne la somme des expériences acquises au pays et à l’étranger durant des décennies. Son objectif ? Produire des documentaires, des projets axés sur les médias numériques et des longs métrages de fiction pertinents, en privilégiant les coproductions internationales. L’équipe de Cedar Island Films a récemment achevé le long métrage documentaire La baleine et le corbeau, une coproduction germano-canadienne (ONF/Arte). Les longs métrages documentaires The Search (CBC Doc Channel) et The Magnitude of All Things (ONF/TELUS), réalisé par Jennifer Abbott (The Corporation), en sont en ce moment à l’étape de la production. L’équipe travaille également au développement de Faces: Power of the Portrait (Knowledge Network) et de la coproduction Dragonfly Summer, un long métrage de fiction dont Marie Clements signe la réalisation.

-

L’ONF en bref

Depuis plus de 80 ans, l’Office national du film du Canada (ONF) produit, distribue et conserve ces histoires, qui forment aujourd’hui un vaste patrimoine audiovisuel représentant les Canadiens et Canadiennes.

Pour raconter ces histoires, l’ONF collabore avec des cinéastes de partout au pays, de toutes les générations et de tous les horizons. Il mobilise leur force créative afin de créer du contenu pertinent et toujours plus audacieux qui rejoint un public curieux, engagé et diversifié. L’ONF travaille également avec les spécialistes de l’industrie pour favoriser l’innovation dans toutes les sphères du récit, du format aux modes de diffusion.

Chaque année, une cinquantaine de films d’animation et de documentaires percutants s’ajoutent à sa vaste collection de plus de 14 000 titres, dont la moitié sont accessibles gratuitement sur onf.ca.

Par sa mission, son statut et ses productions, l’ONF nourrit l’identité culturelle canadienne et façonne aujourd’hui le Canada de demain.

-

À propos de ZDF

Diffuseur de la télévision publique allemande à l’échelle fédérale, ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen) est une entreprise indépendante sans but lucratif qui relève de l’autorité des 16 États formant la République fédérale d’Allemagne. La chaîne nationale ZDF diffuse depuis 1963 et exploite également les chaînes ZDFneo et ZDFinfo. En partenariat avec d’autres diffuseurs publics, ZDF assure aussi la diffusion de l’offre funk, réservée à Internet, des chaînes allemandes PHOENIX et KiKA, ainsi que des chaînes européennes 3sat et ARTE.

-

À propos d’ARTE

ARTE est une chaîne publique franco-allemande qui, depuis le début des années 1990, soutient la culture européenne. Les programmes mêlent à la fois contenu traditionnel et contenu original. Depuis 2008, le Développement numérique d’ARTE a produit plus de 30 œuvres interactives dans le domaine du documentaire, du reportage et de la fiction.

-

À propos de TOPOS Film

En 2010, souhaitant réaliser à titre indépendant son premier long métrage documentaire, Flowers of Freedom, la cinéaste et anthropologue des cultures Mirjam Leuze fonde en Allemagne la société TOPOS Filmproduktion. Quatre ans plus tard, la monteuse Sandra Brandl se joint à l’entreprise en qualité de partenaire officielle. TOPOS Film crée des œuvres documentaires fondées sur le cinéma de collaboration et vise à présenter aux auditoires du monde entier les histoires inédites d’humains et de non-humains. L’entreprise cherche avant tout à inspirer les spectateurs, à toucher les cœurs et les esprits et à favoriser l’avènement d’un changement positif.