Waseskun

2016 | 80 min

Prix et festivals

Sélection meilleur long métrage documentaire Ted RogersCanadian Screen Awards 2017

Sélection meilleur montage dans un long métrage documentaireCanadian Screen Awards 2017

Description courte

Waseskun se présente comme la suite logique de De prisons en prisons, le précédent film de Steve Patry, candidat au Prix Jutra du meilleur documentaire en 2015. C’est, en effet, lors de ce tournage que le cinéaste découvrit le centre de guérison Waseskun, un établissement de réinsertion sociale pour des hommes de tous âges provenant de différentes communautés autochtones et ayant un passé criminel. Bénéficiant d’un accès sans précédent, Steve Patry plonge dans le quotidien du centre, en prêtant attention tant aux lieux qu’à ceux qui les occupent. Conçu comme une série de tableaux qui explorent tous les aspects du centre, le film décrit sans tabou la complexe reconstruction d’hommes en lutte contre eux-mêmes. La philosophie du centre repose sur l’inclusion de la spiritualité et de la médecine traditionnelle à l’intérieur même du processus thérapeutique. À Waseskun, la guérison ne passe pas par l’effacement du passé, mais, au contraire, par la réappropriation de son identité et de sa culture ancestrale. Le film devient ainsi la chronique sensible de rescapés de l’enfer social et familial qui ont pris la difficile décision de lutter pour réintégrer la société.

Description longue

En langue crie, Waseskun est le mot qui désigne le moment où les nuages commencent à se dissiper après une tempête, laissant apparaître le bleu du ciel et les premiers rayons du soleil. Depuis 1999, ce mot est également le nom d’un lieu inspirant. Situé à Saint-Alphonse-Rodriguez dans Lanaudière, Waseskun est un centre de guérison affilié au Service correctionnel du Canada, le seul de son genre desservant l’est du pays. Organisme autochtone à but non lucratif installé en bordure d’une forêt dense et verdoyante, Waseskun ne ressemble pas à l’image qu’on puisse se faire d’un établissement carcéral : aucune barrière infranchissable à l’horizon, aucun garde de sécurité. Il ne s’agit pourtant pas d’un centre de villégiature mais bien d’un établissement de réinsertion pour des hommes au passé criminel provenant de différentes communautés autochtones. Derrière le calme apparent des lieux, c’est un combat quotidien pour briser le cycle de la violence et des abus qui se joue dans le cœur de ces hommes qui exposent leur souffrance devant la caméra.

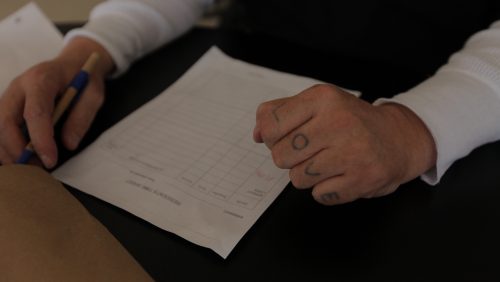

Waseskun se présente comme la suite logique de De prisons en prisons, le précédent film de Steve Patry, candidat au Prix Jutra du meilleur documentaire en 2015. En effet, c’’est lors de ce tournage, qui chroniquait le destin de trois ex-détenu(e)s, que le cinéaste découvrit le centre. Bénéficiant d’un accès sans précédent, Steve Patry plonge dans le quotidien de Waseskun, s’intéressant tant aux lieux qu’à ceux qui les occupent. Conçu comme une série de tableaux qui explorent tous les aspects du centre, des douloureuses séances de thérapie aux parties de hockey enjouées, en passant par les séances de gym et les rencontres individuelles à bâtons rompus avec les thérapeutes, le film décrit sans tabou la complexe reconstruction d’hommes en lutte contre eux-mêmes.

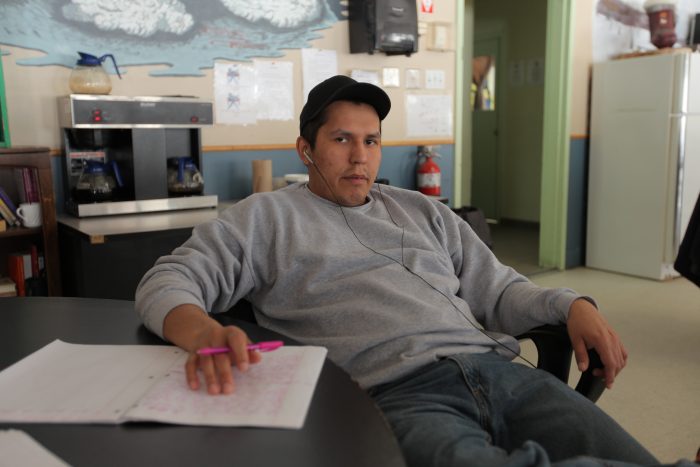

La plupart des résidents du centre se définissent comme des « hommes de rage », élevés sans amour et depuis toujours portés à la violence physique. « Le monde blessé blesse d’autre monde », leur dit l’une des thérapeutes. Aucune barrière d’âge au sein de cette communauté temporaire. Des jeunes à peine sortis de l’adolescence croisent des grands-pères luttant contre leurs démons pour l’amour de leurs petits-enfants. Il n’y a aucune violence, aucune hiérarchie, aucun jugement ; ce ne serait pas toléré. Le moindre manquement au code strict de l’établissement entraine l’expulsion immédiate. À Waseskun est cultivé un esprit de solidarité, amplifié par l’absence apparente de figure d’autorité sur les lieux. Aux antipodes d’une attitude défaitiste, c’est une profonde croyance dans la capacité de changement de l’être humain qui préside à toutes les décisions prises au centre.

De nombreux rituels, des séances de purification et des activités de travail du bois rythment le quotidien de Waseskun. En effet, la philosophie même du centre est repose sur l’inclusion de la spiritualité et de la médecine traditionnelle à l’intérieur même du processus thérapeutique. À cet égard, l’érection d’un totem fabriqué par l’un des détenus à l’entrée du centre constitue un symbole fort. À Waseskun, la guérison ne passe pas par l’effacement du passé, mais, au contraire, par la réappropriation de son identité et de sa culture ancestrale. Les détenus ne sont pas envoyés à Waseskun. Ils doivent en faire la demande auprès de leur institution carcérale et démontrer qu’ils sont motivés par un réel désir de changement. Le film de Steve Patry devient ainsi la chronique sensible de rescapés de l’enfer social et familial qui ont pris la difficile décision de lutter pour réintégrer la société.

Au Canada, les détenus autochtones forment plus de 23% de la population carcérale, alors qu’ils ne représentent que 4,3% de la population. Mais allant bien au-delà des statistiques, Steve Patry parvient à capter la singularité de Waseskun à travers l’observation des moments amusants, intimes et dramatiques que vivent quotidiennement les détenus. Le cœur de la tempête est peut-être derrière ces hommes, mais la lutte est loin d’être finie. Pour eux, elle devra se poursuivre hors des murs, lors du difficile retour vers une vie de communauté qui a parfois été, malgré elle, la source d’une profonde souffrance. Le combat pour la vie ne doit pas simplement exister à Waseskun.

Mot de réalisateur

Waseskun est un film qui se déroule dans un centre de détention « alternatif », géré par et pour des hommes autochtones. Ce qui m’a d’abord intéressé, c’est ce lieu qui me semblait improbable. À l’orée d’une forêt, une prison fédérale sans grillages ni barbelés, sans tours de garde ni armes à feu. Ça existe-tu vraiment ? Ça ne se peut pas ! Ça ressemble trop à un conte de fées…

En vivant sur place lors de mes tournages, j’ai rapidement compris que c’était réel et que ça fonctionnait très bien. J’ai vite vu aussi, à l’occasion des séances de thérapie individuelle et en groupe, que les résidents étaient sérieux dans leur démarche, qu’ils étaient là par choix et qu’ils voulaient vraiment s’en sortir. Disons que le centre est devenu à ce moment-là un prétexte pour explorer les blessures que ces hommes avaient subies, et montrer les conséquences directes et indirectes des pensionnats et de la colonisation sur la vie de ces individus marqués par un cycle de violence auquel ils voulaient désormais mettre fin.

Par contre, je ne voulais pas tomber dans le misérabilisme. C’est un film dur, sans jugement ni complaisance, mais ce qui m’intéressait par-dessus tout, c’était de montrer des hommes courageux tentant de surmonter leur condition humaine. Les filmer lorsqu’ils s’exprimaient sur leur passé, lorsqu’ils dévoilaient leurs blessures, les voir sains physiquement, filmer leur travail d’artisanat, les voir rire ensemble, s’amuser ensemble, les voir vivre heureux dans un climat de camaraderie et de confiance mutuelle, tout ça m’a permis d’apporter une lumière au film, un peu d’espoir dans toute cette vie de douleur. C’est déjà une victoire pour eux de se retrouver là, car il faut le dire, même s’il reste encore des plaies à guérir, ce sont des hommes qui partent d’extrêmement loin.

Malgré ce qu’on pourrait imaginer, le film n’est pas du tout ancré dans le folklore. Au contraire, nous sommes complètement dans la réalité d’aujourd’hui, dans ce mélange de culture dite ancestrale et de culture contemporaine. Les deux trouvent leur place à Waseskun et c’est vraiment ça qui m’a attiré dans ce lieu ; la réconciliation passe par la compréhension et la connaissance du passé, tout en adaptant les pratiques anciennes au contexte actuel… Par exemple, oui, les gars vont jouer à la crosse (un sport traditionnel autochtone) durant le solstice d’été, mais ils tripent tous sur le hockey aussi. Ils apprennent les chants traditionnels et les airs de tambour, mais ils vont mettre du gros rock quand ils s’entraînent au gym… CAR, oui, j’ai filmé dans un centre de guérison autochtone, et oui, il y a toute une démarche qui s’inscrit dans la tradition, mais j’ai avant tout filmé des hommes, des hommes troubles et imparfaits, des hommes qui se prennent en main, qui veulent surmonter leurs traumatismes, leurs démons, et ça relève davantage de l’universel (pas seulement des peuples autochtones). Dans ce sens, je n’ai pas forcé la note sur le retour aux racines, je n’ai pas voulu souligner cette dimension qui, pour moi, se retrouve naturellement dans les visages des résidents, leur manière de s’exprimer, leur attitude, leurs actions, leurs témoignages…

Waseskun accueille des hommes blessés qui en ont blessé d’autres à leur tour. « Ce sont les hommes blessés qui blessent d’autres hommes », dit Glenda, l’aidante dans le film. Le concept du cycle de violence est rapidement devenu une thématique centrale lors du tournage. J’ai vite réalisé que je voulais filmer des gars qui se prenaient en main, qui avaient le courage d’affronter leurs démons, d’aller en profondeur dans les traumatismes pour essayer de briser le cycle de violence dans lequel ils étaient plongés depuis leur enfance (cycle engendré entre autres par l’héritage des pensionnats et de la colonisation).

Évidemment, les témoignages qu’ils livrent dans le film et ce courage de parler, cette volonté de s’en sortir m’ont mis face à ma condition de « privilégié ». Je me suis souvent demandé : « Mais nous, en tant que société, que faisons-nous pour briser le cycle de violence que nous leur imposons ? » Parce que ce cycle de violence, c’est aussi les difficultés d’accès à l’éducation, à l’emploi, à un logement décent, à des soins de santé. C’est également notre indifférence face à leur identité, à leur culture et à leur passé. À l’injustice de notre système juridique, à la surreprésentation des Autochtones dans la population carcérale… Comme si les Autochtones étaient les seuls responsables de leurs malheurs… Cette violence, extrêmement pernicieuse, vient à mon avis d’un système qui entretient le racisme. Et cette violence, ce racisme systémique, c’est à nous (en tant que société) d’y mettre un terme. Eux essayent de se réconcilier avec l’héritage des pensionnats et de la colonisation. Nous, de notre côté, nous devons avoir le courage et la volonté de briser ce racisme crasse qu’on nourrit depuis des lustres envers les Premières Nations.

Waseskun est une suite logique à De prisons en prisons. Durant les séances de questions-réponses pour De prisons en prisons, les gens me demandaient souvent pourquoi je n’avais pas filmé la source des problèmes des détenus, les causes de leur dépendance… Pour moi, c’était complètement un autre film. Et cet autre film s’appelle Waseskun. Avec ce nouveau documentaire, je remonte à l’origine de leurs problèmes, grâce entre autres à l’accès que j’ai eu aux séances thérapeutiques. Le tournage de la première séance de thérapie a été un moment marquant dans la réalisation du film, car je cherchais déjà depuis quelques mois un procédé qui me permettrait d’avoir accès à leur histoire sans faire d’entrevues classiques. Disons que cet accès incroyable, qui découle d’un lien de confiance fort, a été primordial dans ce film. Tout le processus de tournage s’est déroulé de manière transparente. Chaque matin, toute la communauté se rassemblait lors d’une courte cérémonie appelée « le cercle du matin ». C’est à la fin de cette cérémonie, alors que tout le monde était présent, que je m’entretenais avec le groupe pour exposer ce que je voulais filmer et comment je voulais le faire. Par la suite, il y avait une conversation et on finissait par avoir un oui ou un non… Cet accord était ultra important pour moi, car ça permettait aux résidents de participer au projet et ça me plaçait dans une situation de confiance, dans la mesure où je connaissais très bien les possibilités et les limites à ne pas franchir. J’avais un cadre, mais à l’intérieur de ce cadre, j’étais complètement libre, j’avais littéralement carte blanche !

Grâce à l’accès privilégié dont j’ai bénéficié, j’ai pu séjourner au centre Waseskun parmi les détenus et le personnel. J’ai vécu à leur rythme et j’ai partagé les mêmes règles de vie que tous les membres de la communauté. J’ai placé ma caméra à l’intérieur de ce lieu inaccessible au commun des mortels. Je me suis immergé dans cet univers clos pour y brosser le portrait d’une microsociété singulière.

Notes techniques

Nous avons filmé sur une période d’un an, à raison de trois jours par mois. Pendant ces trois jours, nous vivions littéralement sur place, avec les résidents, au rythme des séances thérapeutiques et de leurs activités quotidiennes (au rythme de leur guérison).

Au montage, le principal défi a été de faire en sorte que les témoignages trouvent un écho dans les scènes du quotidien. C’est-à-dire de faire comprendre au spectateur que, lorsque tel gars sculpte son totem à la main, il ne le fait pas juste pour le résultat final, mais aussi pour travailler sa patience, sa gestion de la colère. De même que ceux qui s’entraînent au gym ne le font pas seulement pour faire grossir leurs muscles, mais également pour évacuer la violence dont ils sont chargés.

Bande-annonce

Matériel promotionnel

Équipe

Images

Générique

Recherche, scénarisation, réalisation

Steve Patry

Une production de

Nathalie Cloutier

Denis McCready

Avec la participation de :

Emmanuel

Brian

Ralph

Walter

Yves

Michael

Raymond

Myles

Mark

Dave

Glenda

James

Gerry

Timothy

Sulaimon

Dennis

Francis

Jean-Guy

John

Dave

Marc

Peter

Roger

Sébastien

Richard

Johnny-Junior

John

Daryl

Luke

Marcel

Robert

Guy

Travis

Elijah

François

Lynn

Bobby

Michel

Lucie

Michel

James

Adrien

Image

Steve Patry

Montage

Natalie Lamoureux

Prise de son

Nicolas Goyette

Conception sonore

Simon Gervais

Assistante au montage

Joëlle Arseneau

Coordonnateur technique – équipement de tournage

Steve Hallé

Support technique au montage image

Pierre Dupont

Isabelle Painchaud

Patrick Trahan

Transcriptions des entrevues

Productions Sassonique

Traduction et sous-titrage

MELS

Titres

Cynthia Ouellet

Montage en ligne

Yannick Carrier

Bruitage

Lise Wedlock

Enregistrement du bruitage

Geoffrey Mitchell

Mixage

Serge Boivin

Musique

Serge Nakauchi Pelletier

Merci à

Yasmina Britel

Johanne Bergeron

Funambules Médias

Michel Giroux

Emily Laliberté

Jean-Yves Roy

Simon Sauvé

Un merci spécial à

Stan Cudek

Glenda Mayo

Dennis Nicholas

Brian Sawer-Foner

L’équipe tient à remercier chaleureusement la communauté de Waseskun pour son accueil, sa confiance et son ouverture d’esprit.

Agent de mise en marché

François Jacques

assisté de

Jolène Lessard

Administratrice

Sia Koukoulas

Coordonnatrices de production

Chinda Phommarinh

Isabelle Limoges

Gabrielle Dupont

Hélène Regimbal

Adjointe administrative

Pascale Savoie-Brideau

Coordonnatrice technique

Mira Mailhot

Productrice déléguée

Mélanie Lasnier

Productrice exécutive

Colette Loumède

Une production de l’Office national du film du Canada

Relations de presse

-

Nadine Viau

Attachée de presse – Montréal

C. : 514-458-9745

n.viau@onf.ca

-

L’ONF en bref

Fondé en 1939 et unique en son genre, l’Office national du film du Canada (ONF) produit, coproduit et distribue des documentaires et des films d’animation distinctifs, engageants, pertinents et innovants. Incubateur de talents, il est un des plus grands laboratoires de création au monde. Depuis plus de huit décennies, l’ONF permet aux Canadiennes et aux Canadiens de se raconter et de se rencontrer. Ses films sont de plus une ressource éducative fiable et accessible. L’ONF possède également une expertise reconnue mondialement en préservation et en conservation, en plus d’une riche collection vivante d’œuvres qui constituent un pilier important du patrimoine culturel du Canada. Jusqu’à maintenant, l’ONF a produit plus de 14 000 œuvres, dont 6500 sont accessibles gratuitement en ligne sur onf.ca. L’ONF ainsi que ses productions et coproductions ont remporté au-delà de 7000 prix, dont 11 Oscars et un Oscar honorifique récompensant l’excellence de l’organisation dans toutes les sphères de la cinématographie.