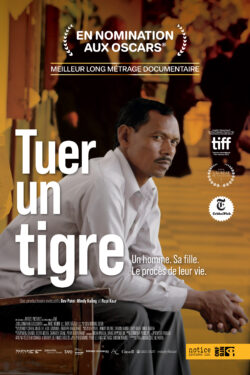

Tuer un tigre

2022 | 127 min 23 s

Documentaire

Version originale en Hindi et en Nagpuri, sous-titrée en français

Tuer un tigre est en nomination pour l’Oscar® du long métrage documentaire !

Visionnez gratuitement au Canada sur onf.ca + appli.

Sélections et prix

Nomination aux Oscars® dans la catégorie long métrage documentaireAcademy of Motion Picture Arts and Sciences, États-Unis (2024)

Sélection officielle - DocumentairePeabody Awards, États-Unis (2024)

Prix Amplify Voices pour meilleur long métrage canadienToronto International Film Festival, Canada (2022)

Prix meilleur documentairePalm Springs International Film Festival, États-Unis (2022)

Meilleures images dans un long métrage documentairePrix Écrans canadiens, Toronto, Canada (2023)

Prix du meilleur documentaireThe Gold List (2024)

Meilleur documentaireSocial Media Impact (SIMA) Awards (2024)

Meilleur documentaireVancouver Film Critics Circle Awards, Canada (2024)

Meilleur montage dans un long métrage documentairePrix Écrans canadiens, Toronto, Canada (2023)

Meilleure musique originale dans un long métrage documentairePrix Écrans canadiens, Toronto, Canada (2023)

Prix "Beyond the Screen"Doc Aviv –Tel Aviv International Documentary Film Festival, Israël (2023)

Prix du jury - Meilleur long métrage documentaire internationalMammoth Lakes Film Festival, États-Unis (2023)

Prix du meilleur documentaireNew York Indian Film Festival, New York, États-Unis (2023)

Prix du public, meilleur documentaire et Le Honey Levine Award Peoples Choice pour le meilleur long métrageLighthouse International Film Festival, New Jersey, États-Unis (2023)

Prix spécial du jurySalem Film Fest, Massachusetts, États-Unis (2023)

Prix Michael Sullivan du journalisme documentaireSalem Film Fest, Massachusetts, États-Unis (2023)

Meilleur documentaire et meilleur documentaire sud-asiatiqueImagine India Festival, Espagne (2023)

Meilleur documentaireIndian Festival of Melbourne, Australie (2023)

Sélection officielleCanada's Top 10, Toronto International Film Festival, (2022)

Sélection officielleDallas International Film Festival, États-Unis (2023)

Sélection officielleSeattle International Film Festival, États-Unis (2023)

Sélection officielleSan Francisco Documentary Film Festival, États-Unis (2023)

Sélection officielle, Film de clôture London Indian Film Festival, UK (2023)

Sélection officielleChicago South Asian Film Festival, États-Unis (2023)

Plus de prix et sélections

Une coproduction de Notice Pictures Inc. avec l’Office national du film du Canada

Dans un petit village indien, Ranjit découvre à son réveil que sa fille de 13 ans n’est pas rentrée d’un mariage familial. Quelques heures plus tard, elle est retrouvée rentrant chez elle en titubant. Après l’avoir traînée dans les bois, trois hommes lui ont fait subir une agression sexuelle. Ranjit les dénonce à la police, et les coupables sont arrêtés. Mais le soulagement de Ranjit est de courte durée, car les villageois et leurs dirigeants lancent une campagne soutenue pour obliger la famille à abandonner les poursuites.

Documentaire cinématique, Tuer un tigre suit le combat difficile que livre Ranjit afin que justice soit rendue à son enfant. En Inde, où un viol est signalé toutes les 20 minutes et où le taux de condamnation est inférieur à 30 %, la décision de Ranjit de soutenir sa fille est pratiquement inédite. Au plus près des protagonistes, nous suivons le parcours émotionnel d’un homme ordinaire confronté à des circonstances extraordinaires : un père dont l’amour pour sa fille provoque une prise de conscience sociale qui aura des répercussions pendant de nombreuses années.

Bande-annonce

Affiche

NOTE AUX MÉDIAS

Tuer un tigre porte sur un sujet particulièrement délicat. La fille de Ranjit, la protagoniste, a maintenant plus de 18 ans et a consenti à apparaître dans ce film en espérant que son histoire puisse aider d’autres filles et d’autres familles qui vivent des situations similaires. À sa demande, nous avons remplacé son prénom par celui de Kiran. Nous demandons aux médias d’utiliser ce prénom ou de l’appeler « la fille de Ranjit ».

Par respect pour sa vie privée et celle de sa famille, nous demandons également qu’aucune image qui permettrait de l’identifier ne soit utilisée dans les médias. Nous vous remercions de votre compréhension.

En deux phrases et en un paragraphe

DEUX PHRASES :

Dans Tuer un tigre, Ranjit, un fermier du Jharkhand, entreprend le combat de sa vie lorsqu’il demande justice pour sa fille de 13 ans, survivante d’une agression sexuelle. En Inde, où un viol est signalé toutes les 20 minutes et où le taux de condamnation est inférieur à 30 %, la décision de Ranjit de soutenir sa fille est pratiquement inédite et son parcours, sans précédent.

UN PARAGRAPHE :

Le soir d’un mariage familial dans un village indien, trois hommes entraînent dans les bois la fille de Ranjit, âgée de 13 ans, et lui font subir une agression sexuelle. Ranjit entreprend le combat de sa vie en exigeant que les accusés soient traduits en justice. En nous donnant un formidable accès à toutes les facettes de l’histoire, Tuer un tigre raconte le parcours émotionnel d’un homme ordinaire plongé dans des circonstances extraordinaires : un père dont l’amour pour sa fille provoque une prise de conscience sociale qui aura des répercussions pendant de nombreuses années.

Synopsis long

Dans un petit village du Jharkhand, en Inde, Ranjit découvre à son réveil que sa fille de 13 ans n’est pas rentrée d’un mariage familial. Après plusieurs coups de fil, des recherches sont entreprises et elle est retrouvée titubant vers chez elle quelques heures plus tard. Trois hommes, tous connus de la famille, l’ont traînée dans les bois et lui ont fait subir une agression sexuelle. Ranjit et sa femme se rendent les dénoncer à la police, et les hommes sont arrêtés.

Mais le soulagement de la famille est de courte durée : les villageois et leurs dirigeants lancent une campagne soutenue pour obliger Ranjit à abandonner les poursuites. Ils exigent que la jeune fille épouse l’un de ses violeurs, une solution répandue dans les communautés. C’est selon eux le seul moyen de restaurer son honneur et celui de la collectivité. Ranjit défie leurs ordres et se lance dans une quête périlleuse, se frayant un chemin à la fois dans le labyrinthe des tribunaux indiens et à travers les dangers qui se multiplient dans son village.

Documentaire dynamique axé sur le récit, Tuer un tigre suit le combat difficile que livre Ranjit afin que justice soit rendue à son enfant. En Inde, où un viol est signalé toutes les 20 minutes et où le taux de condamnation est inférieur à 30 %, la décision de Ranjit de soutenir sa fille est pratiquement inédite et son parcours, sans précédent.

Sa position suscite l’intérêt de la Fondation Srijan, une ONG qui s’efforce de sensibiliser les hommes et les garçons aux droits des femmes. Compte tenu du travail qu’elle effectue, la Fondation considère Ranjit comme un modèle et une source d’inspiration pour les autres hommes.

Le soutien de cet organisme ainsi que la présence de l’équipe de tournage attisent la colère des villageois et, alors que le procès commence, des menaces de violence se profilent. Ostracisé par la communauté, aux prises avec des dettes qui vont croissant et craignant pour lui-même et sa famille, Ranjit commence à craquer et tout le processus risque de dérailler.

En nous donnant un formidable accès à toutes les facettes de l’histoire, Tuer un tigre raconte le parcours émotionnel d’un homme ordinaire confronté à des circonstances extraordinaires : un père dont l’amour pour sa fille provoque une prise de conscience sociale qui aura des répercussions pendant de nombreuses années.

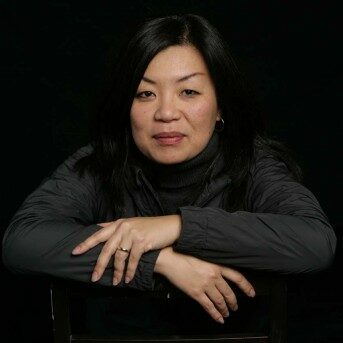

MOT DE LA RÉALISATRICE NISHA PAHUJA

Au départ, Tuer un tigre était un film complètement différent. Intitulée Envoyez-nous votre frère (Send Us Your Brother), la version d’origine était une exploration plus fouillée et directe de la masculinité en Inde. Elle était centrée sur Mahendra Kumar, le militant pour les droits des femmes qui joue un rôle clé, quoique mineur, dans la version actuelle.

Mahendra dirigeait un programme de grande envergure dans le Jharkhand où, avec d’autres militants, il travaillait auprès d’hommes et de garçons à changer l’idée que ces derniers se faisaient des genres. Ranjit était l’un des participants au programme.

À mesure que Ranjit dévoilait son histoire, j’ai commencé à me dire que son odyssée pourrait fort bien devenir le cœur du film, tandis que le travail et la vie personnelle de Mahendra fourniraient un contexte élargi. L’impact qu’avait l’activité du militant sur deux jeunes garçons, Ashish et Karan, était particulièrement intéressant.

Ces trames narratives, avec leur richesse et leur complexité intrinsèques, visaient à expliquer le « pourquoi » de l’agression tragique qui constitue le point central du film : un acte qui ne cesse de faire les grands titres, mais qui se répète continuellement en Inde. En tant que réalisatrice, je me débats avec ce « pourquoi » depuis plus d’une décennie. En essayant de comprendre comment se crée la mentalité des hommes et des garçons, particulièrement dans la culture indienne, j’ai tenté de faire la lumière sur la question.

Abandonner Envoyez-nous votre frère pour faire place au présent film a été un processus graduel. Tout comme les monteurs Mike Munn et Dave Kazala, et les responsables de la production Cornelia Principe et David Oppenheim, je tenais beaucoup à l’approche originale.

Nous avons fini par présenter un montage sommaire de cinq heures à deux cinéastes en qui nous avions entièrement confiance, Manfred Becker et Nick Hector. Tous deux étaient d’avis que le contenu renfermait plus d’un film, et que l’histoire de Ranjit était beaucoup trop dramatique pour être racontée parmi les autres.

Changer de cap après des années de travail a été à la fois difficile et libérateur. La beauté de la nouvelle approche résidait dans sa simplicité. En nous concentrant sur une seule histoire, nous pouvions brosser un portrait plus complet des autres protagonistes en cause, à savoir le représentant de l’administration locale, la femme de Ranjit, Jaganti, et, surtout, sa fille Kiran.

Même si elle est assurément la survivante d’un crime brutal, Kiran est beaucoup plus que cela. Son corps de 13 ans est le champ sur lequel se livre une bataille épique vieille comme le monde, où s’affrontent pouvoir, honneur, communauté et justice.

En exigeant de son pays qu’il lui accorde ses garanties juridiques, elle réclame en fait un changement et demande le rétablissement d’un ordre moral beaucoup plus profond, enraciné dans le principe de non-malfaisance, « d’abord, ne pas nuire ».

Il serait négligent de ma part de parler de moralité sans aborder la dimension éthique du fait de filmer une survivante, qui plus est, une enfant. Quand j’ai appris ce qui lui était arrivé, j’ai décidé de ne jamais lui poser de questions sur cette nuit-là. Je ne voulais pas non plus montrer son visage, en partie parce que c’est ce qu’exige la loi indienne, mais aussi parce que c’était la meilleure chose à faire.

Toutefois, en approfondissant l’histoire, j’ai compris que la loi et la culture indiennes interprétaient l’agression comme une source de « honte » ou de « déshonneur » pour la personne qui la subit. J’ai eu l’impression que ne pas la montrer équivalait à perpétuer le préjugé que je critiquais. Mais qui étais-je pour imposer ce point de vue à une enfant, surtout à une enfant issue d’une communauté aussi vulnérable ?

Au montage, nous avons essayé plusieurs façons de cacher son visage, mais chacune d’elles, même magnifique, éteignait son humanité. C’est ainsi qu’au fil des années, j’ai commencé à penser à la montrer.

Toutefois, nous nous sommes toutes et tous entendus, ses parents y compris, pour dire que la décision finale lui revenait tout entière. Quelques semaines plus tard, la courageuse preneuse de son Anita Kushwaha a pris l’avion pour Ranchi et a présenté le montage final à la famille.

Cela fait, le groupe m’a jointe par Zoom et, à voir les visages, j’ai tout de suite compris. Le film témoignait d’une période très douloureuse dans la vie de la famille, mais il avait également capté l’immense amour et la grande force d’un noyau familial exceptionnel, qui n’avait aucune raison d’avoir honte et qui n’avait rien à cacher. C’est ainsi que Kiran a accepté d’être vue dans le film. Elle avait alors atteint 18 ans.

Sa décision a profondément ému toute l’équipe ayant travaillé au film. Je savais toutefois que l’Inde n’était pas nécessairement prête à une prise de parole si audacieuse de la part d’une jeune femme. Dans un pays où plus de 90 % des agressions de nature sexuelle ne sont pas signalées et où moins de 30 % des cas rapportés donnent lieu à des poursuites concluantes, sa décision de se faire connaître était particulièrement courageuse. Je voulais m’assurer que nous allions court-circuiter toute conséquence éventuelle de ce choix.

Donc, dans un dernier geste de prudence et sur le conseil de militants indiens, je demande aux médias et aux membres du public d’éviter de montrer le visage de Kiran dans quelque communication que ce soit. J’espère que, lorsque vous aurez vu le film, vous choisirez de protéger l’anonymat de la jeune femme parce que cette nécessité s’imposera à vous. Je souhaite aussi que, collectivement, nous lui donnions les moyens d’agir et que nous soutenions sa guérison grâce au chemin que parcourra ce film à travers le monde. Cette trajectoire, nous la voulons percutante : pour la planifier le plus soigneusement et stratégiquement possible, nous avons fait appel à des avocats, à des stratèges de l’impact documentaire, à des thérapeutes et à un conseil consultatif composé d’organisations qui luttent pour la défense des droits de la personne et des droits des femmes. Le front commun que nous établissons autour de Kiran et de sa famille a le pouvoir de faire naître un mouvement susceptible d’inciter d’autres survivantes à se manifester et des hommes, à se tenir à leurs côtés.

Il aura fallu huit ans pour réaliser Tuer un tigre. Ce film, c’est la fusion des talents créateurs de nombreuses personnes et de leur détermination à raconter l’histoire : le compositeur Jonathan Goldsmith, le mixeur de son Lou Solakofski, le monteur de musique Jordan Kawai, l’aide-monteur Pranay Nichani, le chef scénariste Manfred Becker, la productrice exécutive Anita Lee, ainsi que le producteur David Oppenheim et la productrice Cornelia Principe.

J’éprouve une profonde gratitude envers l’ONF, qui nous a soutenus au fil de ce long parcours accidenté et qui a cru en moi en tant que cinéaste. Je tiens aussi à remercier Mala Gaonkar, Debbie McLeod et Madhu Raju de leur générosité. Et puis, bien sûr, l’équipe de la production exécutive : Andy Cohen, Drew Dragoumis, Atul Gawande, Shivani Rawat, Anita Bhatia, Niraj Bhatia, Deepa Mehta, Priya Doraswamy et Samarth Sahni. Chacune de ces personnes a apporté et continue d’apporter énormément à ce film !

Enfin, je veux souligner l’apport de quatre membres de l’équipe : les monteurs Mike Munn et Dave Kazala, la preneuse de son Anita Kushwaha, ainsi que mon mari et directeur photo Mrinal Desai. Leur foi en ce film et en ce qu’il pouvait devenir n’a jamais fléchi. On nous avait offert un cadeau, et nous savions que nous devions à Ranjit et à sa famille de donner le meilleur de nous-mêmes, tant sur le plan artistique que sur le plan humain.

Déclarations des protagonistes du film

« Nous voulions montrer au monde que ces crimes ne devraient pas se produire et que, s’ils se produisent, ils doivent être punis. Le fait que ma fille accepte d’être vue est une démonstration de force. J’étais fier qu’elle soit prête à se battre. En tant que père, il est de mon devoir de me battre pour elle. Je voulais qu’elle accepte que rien ne pourrait changer ce qui s’était passé. Mais si elle avait choisi de se cacher et de ne pas s’affirmer, qui connaîtrait cette fille courageuse ? Choisir de se montrer, c’était faire preuve de fierté et de courage. »

— Ranjit

« Les gens devraient voir ce film parce que nous avons fait preuve de courage. Comment affronter les autres, comment faire face à ce genre de situation : tout le monde peut en tirer des leçons. Et se dire : “Si sa famille peut le faire, pourquoi pas nous ?” Je tenais à me montrer à visage découvert. Après avoir vécu tout cela, pourquoi aurais-je dû me cacher ? Au début, je me demandais ce que les gens allaient penser, mais maintenant je me dis qu’après avoir traversé ces épreuves, ça n’aurait pas eu de sens de reculer. C’est pourquoi je pense qu’il faut me montrer dans le film. Parfois, je n’arrive pas à croire que c’était moi — comment ai-je trouvé le courage ? Mais quand on vit un tel événement, il est possible de trouver du courage. »

— La fille de Ranjit

« La fille de Ranjit s’est élevée contre l’injustice dont elle a été victime. C’est un geste audacieux contre la pensée patriarcale. Et Ranjit est un homme et un père exemplaire. Il a résolument soutenu sa fille et a défié les normes et les institutions patriarcales de sa société. Je les salue tous les deux de tout cœur. Leur engagement peut servir d’exemple à d’autres. Il y a des milliers de filles comme celle de Ranjit. Peut-être trouveront-elles désormais le courage de dénoncer tout crime commis à leur encontre et pourront-elles mener une vie sécuritaire et digne. »

— Mahendra Kumar, militant des droits de la femme

Extraits

Images

Contactez l’attachée de presse de l’ONF pour obtenir des images en haute résolution destinées à l’impression.

Équipe

Générique

Écrit et réalisé par

NISHA PAHUJA

Une production de Notice Pictures

en coproduction avec l’ONF

Musique originale

JONATHAN GOLDSMITH

Montage

Mike Munn CCE

DAVE KAZALA CCE

Direction de la photographie

MRINAL DESAI

Production exécutive

ANDY COHEN,

ANITA LEE,

ATUL GAWANDE,

ANDREW DRAGOUMIS

Production exécutive

DEV PATEL,

MINDY KALING,

SHIVANI RAWAT,

RUPI KAUR,

ANITA BHATIA

Production exécutive

NIRAJ BHATIA,

DEEPA MEHTA,

SAMARTH SAHNI,

PRIYA DORASWAMY

Production

NISHA PAHUJA

DAVID OPPENHEIM

Produit par

CORNELIA PRINCIPE

Écrit et réalisé par

NISHA PAHUJA

Produit avec la participation de

Telefilm Canada

et dy Groupe de Fonds Rogers

dans le cadre du Programme pour le long métrage documentaire

en association avec

TVO et Knowledge Network

© 2022 NOTICE PICTURES et

L’OFFICE NATIONAL DU FILM DU CANADA

Relations de presse

-

Nadine Viau

Attachée de presse – Montréal

C. : 514-458-9745

n.viau@onf.ca

-

L’ONF en bref

Depuis plus de 80 ans, l’Office national du film du Canada (ONF) produit, distribue et conserve ces histoires, qui forment aujourd’hui un vaste patrimoine audiovisuel représentant les Canadiens et Canadiennes.

Pour raconter ces histoires, l’ONF collabore avec des cinéastes de partout au pays, de toutes les générations et de tous les horizons. Il mobilise leur force créative afin de créer du contenu pertinent et toujours plus audacieux qui rejoint un public curieux, engagé et diversifié. L’ONF travaille également avec les spécialistes de l’industrie pour favoriser l’innovation dans toutes les sphères du récit, du format aux modes de diffusion.

Chaque année, une cinquantaine de films d’animation et de documentaires percutants s’ajoutent à sa vaste collection de plus de 14 000 titres, dont la moitié sont accessibles gratuitement sur onf.ca.

Par sa mission, son statut et ses productions, l’ONF nourrit l’identité culturelle canadienne et façonne aujourd’hui le Canada de demain.