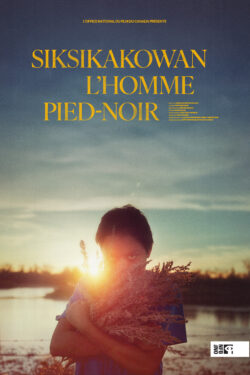

Siksikakowan: L'homme pied-noir

2025 | 77 min 13 s

Documentaire

anglais, Pied-noir

Prix et festivals

Prix Découverte Jean-Marc Vallée 2025Guilde canadienne des réalisateurs, Toronto, Canada (2025)

Meilleure direction photo, documentaire de plus de 30 minutes Prix Rosie (AMPIA), Edmonton, Canada (2025)

Prix du public pour le meilleur long métrageimagiNATIVE Film Festival, Toronto, Canada (2025)

Mention honorable — Long métrage documentaire canadienFestival international du film de Calgary, Canada (2025)

Prix APTN Indigenous SpiritGimli International Film Festival, Canada (2025)

Sélection officielleFestival canadien du documentaire international Hot Docs, Toronto, Canada (2025)

Sélection officielleFestival international du film d'Edmonton, Canada (2025)

Sélection officielleFestival international du film de Windsor, Canada (2025)

Sélection officielleRencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM), Canada (2025)

Sélection officielleBig Sky Documentary Film Festival, Missoula, USA (2026)

Une production de l’Office national du film du Canada

Nous sommes les enfants des Prairies. Tourné dans une communauté de Pieds-Noirs, ce documentaire intime propose un portrait délicat et rarement vu à l’écran de la masculinité autochtone.

Synopsis

Court

De retour dans sa communauté siksika, le réalisateur Sinakson Trevor Solway brosse un portrait tendre et délicat de la masculinité autochtone. Au fil de confessions touchantes et de moments de vie intimes, Siksikakowan : L’homme pied-noir révèle le quotidien de générations d’hommes et de garçons devant composer avec des modèles rigides de virilité. Ancrant sa vision dans le territoire et les liens communautaires, Solway réinvente une infinité d’identités, complexes et lumineuses.

Long

Qu’est-ce qu’un homme autochtone, et comment le devient-on ? De retour dans sa communauté siksika, le réalisateur Sinakson Trevor Solway brosse un portrait rarement vu à l’écran de la masculinité au sein de la Nation des Pieds-Noirs.

Assemblant des confessions touchantes et des scènes de vie pleines de sincérité et de poésie, Siksikakowan : L’homme pied-noir révèle le quotidien intime d’une diversité d’hommes siksika. Au gymnase ou au ranch, dans l’aréna ou sur la piste de danse, plusieurs générations doivent composer avec une identité complexe et souvent incomprise, voire stigmatisée. Ayant lui-même grandi avec le stéréotype imposé du « vrai cowboy », Solway déconstruit les modèles rigides de virilité au profit d’une infinité de possibilités ancrées dans les liens communautaires et spirituels.

Avec pour toile de fond l’immensité des Prairies, Siksikakowan explore avec tendresse la force et la vulnérabilité d’hommes et de garçons traçant tranquillement leur chemin vers la découverte de soi.

Entrevue avec le réalisateur Sinakson Trevor Solway

Par Jason Ryle

Qu’est-ce qui vous a poussé à faire ce film et pourquoi avez-vous choisi cette histoire en particulier ?

Ce film répond à une quête éminemment personnelle. J’ai grandi dans la Nation Siksika, entouré d’attentes très précises quant à ce que cela signifiait d’être un homme, mais je n’ai jamais eu l’impression d’entrer dans ce moule. J’étais un enfant sensible et on me disait souvent de me comporter comme un vrai homme ou un cowboy, et je me retrouvais à surcompenser, à essayer de prouver que j’étais un homme… ou de me conformer à cette idée de ce qu’un « homme » devrait être. Cette lutte a façonné mon désir d’explorer, et peut-être de déconstruire, non seulement l’image de la masculinité dans laquelle je baignais, mais aussi ma propre relation avec elle.

La façon dont les hommes autochtones, et en particulier les Pieds-Noirs, ont été représentés dans les médias a également joué un rôle de bougie d’allumage dans ce projet. Dans les films ou la culture populaire, nous avons souvent été présentés comme des « seigneurs des Prairies » ou des guerriers redoutés, mais ces représentations sont malsaines, surtout lorsqu’elles sont associées à des traumatismes coloniaux, qui sont toujours présents. Je voulais montrer les hommes autochtones au-delà des stéréotypes, les présenter comme des êtres humains complexes et vulnérables tout en réhabilitant des expressions plus saines de la masculinité.

Quelle a été votre approche pour représenter les hommes dans le film et comment avez-vous fait le choix de vos protagonistes ?

Les hommes du film sont des personnes que je connais depuis longtemps, et cette confiance était essentielle au processus. Je voulais les dépeindre de manière honnête et sans fard, en évitant deux extrêmes : les mettre sur un piédestal ou les livrer en pâture. Cet équilibre était ma pierre angulaire.

Je ne voulais pas dicter leurs histoires ou créer des parcours artificiellement nets, parce que la vie n’est pas comme ça. Leurs histoires ne se terminent pas simplement parce que le film prend fin, et j’ai pensé qu’il était important de refléter cela. Mon objectif était de les montrer d’une manière qui semble réelle, de les laisser parler pour eux-mêmes tout en captant la complexité et les contradictions qui existent en chacun de nous.

Pourquoi avez-vous choisi le style cinéma-vérité pour ce film, et en quoi cela vous a-t-il posé un défi comme cinéaste ?

L’approche du cinéma-vérité me semblait être le seul moyen de raconter cette histoire. J’ai passé 90 jours sur une période de quatre ans à filmer, toujours en solo, me contentant de me présenter avec ma caméra et de faire partie de leur vie. Je ne voulais pas effectuer de mise en place ni trop diriger les moments ; au contraire, j’ai laissé leur vie se dérouler naturellement.

Cette approche s’écartait de la manière dont j’avais travaillé par le passé et a exigé beaucoup de patience. J’ai dû renoncer à prendre des décisions pour les protagonistes ou à contrôler le récit, ce qui n’a pas été facile. Mais cela m’a aussi libéré, car cela a permis de faire ressortir l’authenticité de leur vie. Pour moi, cette méthode correspondait au cœur de l’histoire : laisser les hommes être eux-mêmes sans leur imposer mon propre cadre.

Quel rôle votre parcours personnel a-t-il joué dans l’élaboration de la perspective du film ?

L’éducation que j’ai reçue dans la Nation Siksika a beaucoup influencé ce film. Enfant, je n’avais pas beaucoup accès à des exutoires artistiques, et j’ai donc passé beaucoup de temps à observer et à essayer de donner un sens au monde qui m’entourait. Cette sensibilité et cette introspection ont toujours fait partie de ce que je suis, et maintenant, avec une caméra, je peux explorer les questions et les émotions que je porte en moi depuis l’enfance.

Il était également primordial pour moi que ce film soit le fruit d’une expérience vécue. En tant que membre de la communauté, je voulais montrer notre monde de l’intérieur. Lorsque des personnes hors de nos communautés racontent ces histoires, elles risquent souvent de nous réduire à des costumes ou à des stéréotypes. Je voulais que ce film soit authentique, comme s’il n’avait pu être réalisé que par quelqu’un qui l’avait vécu.

Quel effet aura ce film sur le public, selon vous, et à qui s’adresse-t-il ?

J’espère que ce film aidera les gens à nous voir, nous les hommes autochtones, comme les êtres humains complexes et vulnérables que nous sommes. Je veux qu’il trouve un écho au sein de la Nation pied-noir et d’autres communautés autochtones, mais aussi à l’extérieur. Il s’agit de montrer au monde — et à nous-mêmes — qu’il n’y a pas qu’une seule façon d’être un homme autochtone.

Ce film ne cherche pas à imposer des réponses ou à redéfinir la masculinité d’une seule manière. Il veut plutôt créer un espace de réflexion, aider à voir ces hommes et ces garçons tels qu’ils sont, et présenter des moments de vulnérabilité et de force. J’espère qu’il encouragera les gens à aller au-delà des stéréotypes et à s’intéresser aux émotions et aux expériences que ces hommes ont en commun. Au fond, l’objectif est de montrer notre humanité, à notre façon.

Affiche

Images

Bande-annonce

Équipe

Relations de presse

-

Sophie St-Pierre

Attachée de presse, ONF

Cell. : 438-336-6449

s.st-pierre@onf.ca -

Jennifer Mair

Attachée de presse – Toronto

C. : 416-436-0105

j.mair@onf.ca | @NFB_Jennifer