Sans mots

2025 | 98 min

Documentaire

anglais et coréen

Prix et festivals

Sélection officielToronto International Film Festival 50th (2025)

Mention honorable - Prix du meilleur long métrage canadien Toronto International Film Festival 50th (2025)

Sélection officielWindsor International Film Festival (2025)

Sélection officielToronto Reel Asian International Film Festival (2025)

Une production de l’Office national du film du Canada

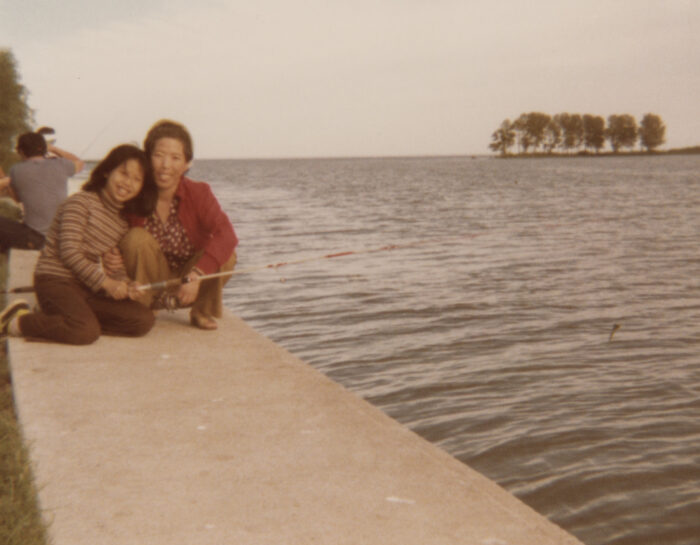

Il y a plus de 40 ans, la mère de la réalisatrice Min Sook Lee s’enlevait la vie. Braquant la caméra sur elle-même et ses proches, la cinéaste revisite ses souvenirs et déterre des secrets longtemps tus afin de comprendre cet événement traumatisant.

Avertissement: Ce film aborde le thème du suicide et ses effets sur les proches des personnes disparues. Si vous avez besoin de soutien, veuillez communiquer avec votre centre de crise local. Si vous avez besoin d’aide immédiate, veuillez composer le 9-8-8.

Synopsis

Synopsis court

La célèbre réalisatrice canadienne Min Sook Lee déterre le passé de sa mère, qui s’est suicidée quand la cinéaste n’avait que 12 ans. Elle interroge son père âgé de 90 ans, figure inquiétante et centrale de cet événement traumatique. Au moment de sa rencontre avec sa mère dans les années 1960, celui-ci travaillait pour la « CIA sud-coréenne » sous le régime brutal du président Park Chung-hee. Entrelaçant les témoignages sincères, les souvenirs vagues et les affabulations, le film révèle une histoire bouleversante où le chagrin peut s’exprimer même quand les mots font défaut.

Synopsis long

La célèbre réalisatrice canadienne Min Sook Lee braque sa caméra sur elle-même et ses proches pour reconstruire l’histoire de sa mère, qui s’est suicidée quand la cinéaste n’avait que 12 ans. De Toronto à sa ville natale de Hwasun, en Corée du Sud, elle confronte ses souvenirs à ceux des autres, brave les silences et expose les demi-vérités afin de reconstituer une mémoire fragmentée par les traumatismes.

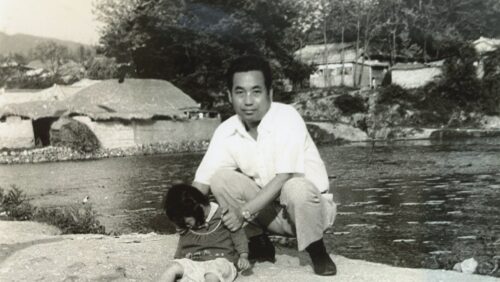

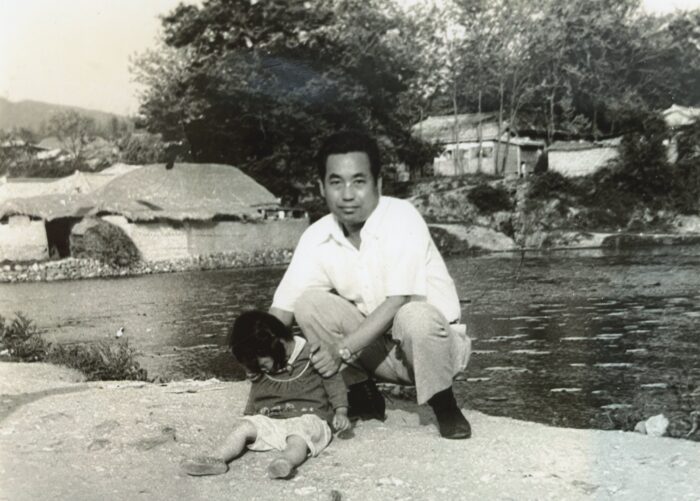

Elle interroge son père, aujourd’hui âgé de 90 ans, figure clé du destin tragique de sa mère et ancien employé de la « CIA sud-coréenne » sous la présidence brutale de Park Chung-hee. Narrateur peu fiable, mais dernier lien direct avec la disparue, il laisse entrevoir, dans un coréen que sa fille peine à déchiffrer, les violences qu’il a infligées à sa famille et aux ennemis politiques du régime.

Entrelaçant les témoignages sincères, les souvenirs vagues et les affabulations, Sans mots bâtit un récit complexe et bouleversant, où le chagrin peut s’exprimer même quand les mots font défaut.

Entrevue avec la réalisatrice Min Sook Lee

Menée par Jasmine Gui

Les cinéastes documentaires trouvent souvent l’histoire qu’ils ou elles veulent raconter au fur et à mesure du processus de réalisation. Sans mots est-il le film que vous aviez envisagé au début? Quel a été votre processus créatif?

Le plaisir de réaliser un documentaire réside dans le processus même. On ne sait pas où on s’en va avant de se lancer; si on le savait, quel serait l’intérêt? On entame un périple qui nous tient à cœur, avec quelques questionnements en bagage, mais on ne sait pas encore trop où ça va nous mener. Il faut faire confiance au processus, c’est lui qui nous guide. Le chemin qu’on prend est comme envahi par les ronces, il faut les écarter au fur et à mesure qu’on avance pour y voir plus clair. Dans le cas présent, le film s’est révélé à moi en salle de montage. Quand on a 50 à 60 heures d’images qu’il faut réduire à 90 minutes, on découvre le film au cours du processus de montage. On finit par voir le film qui nous attendait.

Sans oublier qu’aucun film n’est terminé tant qu’il n’a pas été montré au public! C’est quelque chose que j’ai particulièrement compris avec ce film-ci.

Ce film mêle la réalité documentée aux récits imaginaires, et l’histoire publique à l’histoire privée. Comment avez-vous abordé cela et cherché l’équilibre entre ces différents plans?

À chaque projet correspondent des approches et des outils uniques. Ce projet-ci avait pour point de départ une histoire personnelle : je voulais examiner et comprendre ma relation avec mon père et ma mère, saisir les limites et les contraintes de la vie de cette dernière. Découvrir la personne qu’elle avait été, son agentivité, sa résistance et sa rébellion. Rien n’avait été « programmé » pour que ma mère soit quelqu’un dont on se souvienne. C’était une figure censée être oubliée.

Quel est mon rôle en tant que réalisatrice de ce film qui revient sur une partie de sa propre histoire familiale? Comment appréhender cette histoire intime comme fragment de l’histoire collective, puisque tous nos récits privés font partie de l’histoire publique? Comment comprendre la manière dont notre mémoire prend forme dans le brouillard de l’histoire?

Au début de A Map to the Door of No Return, Dionne Brand parle de son désir de s’asseoir dans une pièce face à face avec l’histoire. C’est une métaphore magnifique, mais qui implique de devoir regarder en face toutes les atrocités, les violences et les actions abominables du passé et de les confronter. C’est une image qui me parle beaucoup. Elle nous rappelle que rien n’est jamais complètement derrière nous. Le passé est toujours là, dans le moment présent.

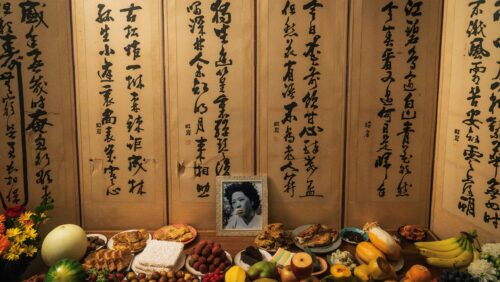

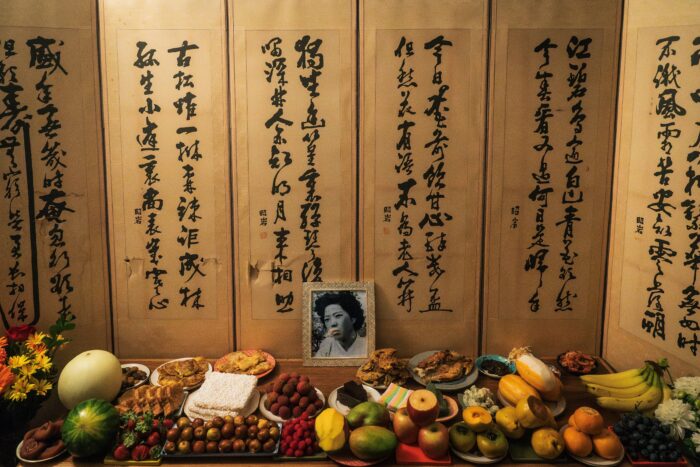

Pouvez-vous nous parler de votre décision de montrer la cérémonie commémorative de votre mère qui s’est tenue entre Gwangju et Hwasun, ainsi que les conversations avec la chaman qui ouvrent et ferment le film?

Dès que j’ai su que le film allait se faire, l’une des premières choses que j’ai voulu entreprendre a été d’aller voir une mudang. Les mudangs nous permettent d’explorer une manifestation typiquement coréenne du deuil. Leurs croyances sont liées à l’animisme. Je savais que cela me correspondait et que j’avais hérité cette sensibilité de ma mère. Une fois que j’ai pu être là-bas, avec la terre, les rochers et les arbres, j’ai compris le pouvoir de cette cérémonie.

Pourtant, pendant la cérémonie même, je n’étais pas particulièrement réconfortée. J’avais froid, j’étais épuisée et je savais que la cérémonie durerait six heures. Je devais gérer à la fois la météo et l’équipe de tournage. Comme je devais constamment garder en tête toutes les conditions externes du tournage, je ne pouvais pas me perdre dans ce rituel chamanique. J’étais très consciente que la caméra était braquée sur moi et je pensais surtout à ce que j’étais censée faire.

Mais, une fois dans la salle de montage avec Eui Yong Zong, mon monteur, toutes ces préoccupations se sont évanouies. Le cinéma nous permet de vivre les choses deux fois. Une fois dans le monde réel, et une autre fois dans le monde du film que nous créons. On modèle le matériel, on lui donne la forme des événements qu’on pense s’être passés; on met en relief les choses qui nous paraissent importantes. En regardant aujourd’hui les scènes avec la mudang, je ressens fortement le pouvoir spirituel convoqué par le kut [rituel accompli par la mudang].

Ce film porte sur un événement qui est de toute évidence très traumatisant. Comment avez-vous su que vous étiez prête à braquer votre caméra sur cet épisode de votre histoire, et quels types de soins et de soutiens vous vous êtes-vous assurée d’avoir pendant la durée du projet?

Pendant la pandémie, j’ai ressenti un besoin impérieux de rendre visite à mon père. J’y allais avec mes enfants et mon partenaire. On l’appelait et on lui faisait des signes de la main. J’avais besoin de faire ça, et je l’ai fait à plusieurs reprises pendant les premiers temps de la pandémie. Je me souviens avoir pensé : « Mais enfin, tu n’es pas très proche de lui, pourquoi ressens-tu un tel chagrin? Pourquoi es-tu si terrifiée à l’idée de sa mort? » J’ai alors réalisé pourquoi j’étais aussi angoissée par sa possible disparition. « Tu vis le deuil de ta mère. S’il meurt, elle disparaît à jamais. » Je me sentais complètement démunie à l’idée qu’elle puisse être rayée de l’histoire publique. Je voulais préserver sa mémoire, lui redonner vie, ainsi qu’à moi-même. Dans certaines cultures, on croit que les gens meurent complètement une fois que leur mémoire est effacée. En prononçant leur nom, on les ressuscite un peu.

Et comment me suis-je protégée? Je pensais aux personnes qui allaient m’entourer pendant les deux à cinq années à venir. Je n’avais encore jamais travaillé avec Yong, mais il a été la première personne que j’ai contactée. J’étais au centre commercial Galleria et je l’ai appelé pour lui raconter mon histoire. Je lui ai demandé : « Tu penses que ça fait un film? » Il a tout de suite vu et compris la signification de cette histoire. Il s’est engagé à 100 %. Quelque chose dans son énergie me donnait envie de travailler à ses côtés. De plus, il parlait couramment coréen.

Iris Ng, ma directrice photo, est quelqu’un avec qui j’ai bâti une longue relation de travail. Elle filme avec beaucoup de calme, avec une grande sérénité. Elle tient la caméra avec une grâce immense qui lui permet de saisir toute la personnalité d’un individu, toute l’ampleur et la tranquillité d’un moment. Elle est sensible à l’espace psychologique des personnes présentes dans une pièce. Avec sa caméra, elle se trouve toujours exactement là où elle devrait.

Et puis, tout au long du processus, je me suis entourée d’un cercle de proches et de collègues, que ce soit dans le milieu du cinéma ou de l’enseignement, vers qui je pouvais me tourner. Je lisais les auteurs et autrices qui me faisaient du bien. J’ai aussi une très bonne thérapeute. Ma famille a créé pour moi un espace unique. Pendant le tournage, j’ai pris tellement de plaisir à être avec mes enfants, qui m’offraient un nouvel univers d’amour et de joie, un univers que je n’ai pas connu avec ma mère : amour et douleur, amour et peur, amour et tristesse.

Affiche

Bande-annonce

Extraits - à venir

Images

Équipe

Générique court

Réalisation et scénarisation

Min Sook Lee

Production

Sherien Barsoum

Chanda Chevannes

Production exécutive

Chanda Chevannes

Anita Lee

Direction de la photographie

Iris Ng

Montage

Eui Yong Zong

Conception sonore

Andrew Yong Hoon Lee

Documentaliste visuel

Erin Chisholm

Interprète(s)/voix

Min Sook Lee

Relations de presse

-

Sophie St-Pierre

Attachée de presse, ONF

Cell. : 438-336-6449

s.st-pierre@onf.ca -

Jennifer Mair

Attachée de presse – Toronto

C. : 416-436-0105

j.mair@onf.ca | @NFB_Jennifer

-

L’ONF en bref

Fondé en 1939 et unique en son genre, l’Office national du film du Canada (ONF) produit, coproduit et distribue des documentaires et des films d’animation engageants, pertinents et innovants. Incubateur de talents, il est un des plus grands laboratoires de création au monde. Depuis plus de huit décennies, l’ONF permet aux Canadiennes et aux Canadiens de se raconter et de se rencontrer. Ses films sont de plus une ressource éducative fiable et accessible. L’ONF possède également une expertise reconnue mondialement en préservation et en conservation, en plus d’une riche collection vivante d’œuvres qui constituent un pilier important du patrimoine culturel du Canada. Jusqu’à maintenant, l’ONF a produit plus de 14 000 œuvres, dont 7000 sont accessibles gratuitement en ligne sur onf.ca. L’ONF ainsi que ses productions et coproductions ont remporté au-delà de 7000 prix, dont 11 Oscars et un Oscar honorifique récompensant l’excellence de l’organisation dans toutes les sphères de la cinématographie.