Roxham

2018 | 15 min

Accessible en réalité virtuelle et en ligne

Sélections et prix

Sélection officielleFIPADOC 2019

Production Interactive - Documentaire FinalistePrix Numix 2019

Nomination meilleure expérience interactive : toutes catégories Prix Gémeaux 2019

Sélection officielle & FinalisteVR Arles Festival 2018

Sélection officielleFestival du documentaire Open City 2018

Sélection officielleFestival international du film de Camden 2018

FWA of the DayThe FWA Awards 2018

Sélection officielleFestival du film de Fantasia 2018

Une création de Michel Huneault, avec Maude Thibodeau et Chantal Dumas, produite par l’ONF, en collaboration avec Le Devoir, Phi et Dpt.

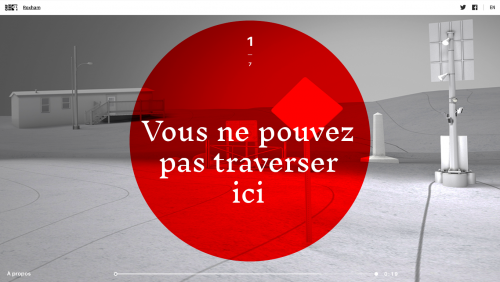

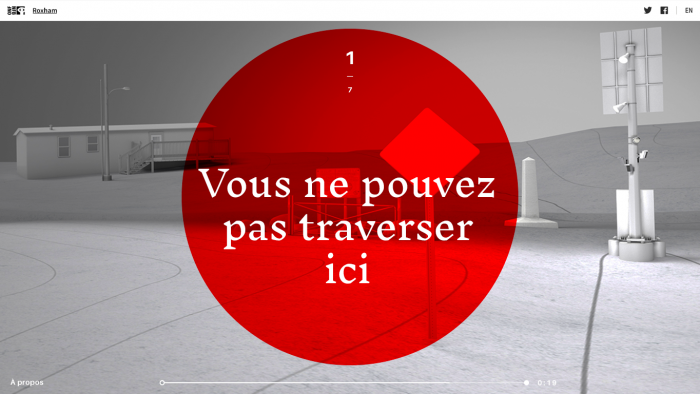

– Stop ! Si vous faites un pas de plus, vous serez arrêtés.

– Je sais, je suis désolé. Vous devez nous aider ; nous entrons.

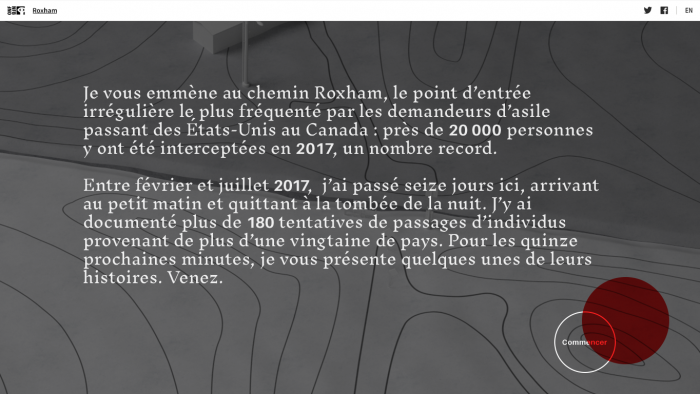

Début 2017, les arrivées de demandeurs d’asile grimpent en flèche à Roxham. Ce chemin entre les États-Unis et le Canada, tranquille et pratiquement inconnu, devient le point d’entrée irrégulière le plus emprunté au pays.

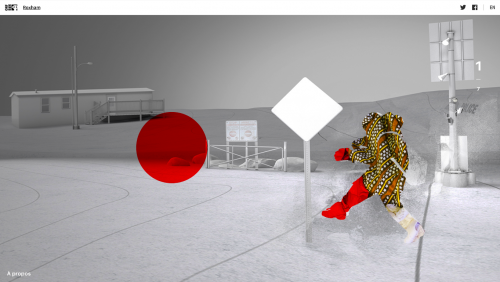

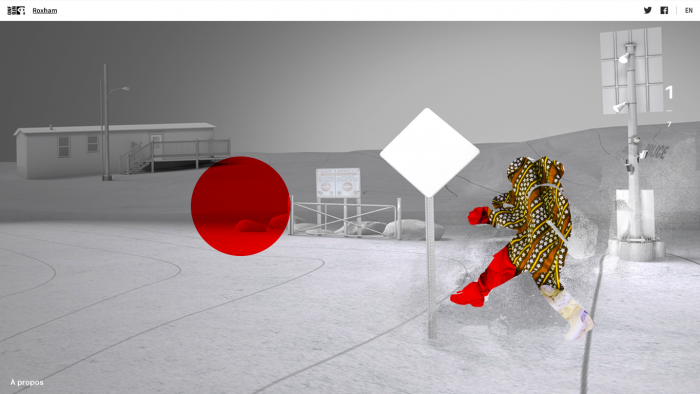

L’expérience Roxham nous place au cœur de l’interception de ces individus par des agents de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), des instants à la fois tendus et structurés.

Témoin de 180 tentatives de passage, en 16 jours de travail entre février et août 2017, Michel Huneault en rapporte un récit photographique et sonore. Le projet est devenu une expérience en réalité virtuelle créée en collaboration avec la designer interactive Maude Thibodeau (Dpt.) et la créatrice sonore Chantal Dumas.

Sur les photos, les demandeurs d’asile se découpent en silhouettes composites. Plusieurs formes de tissus se superposent à leur identité, préservant leur anonymat. Ces textures sont tirées d’une autre série du photographe, prise lors de la crise migratoire de 2015 en Europe. Représentant à la fois protection et réconfort, ces matières textiles rappellent que les deux phénomènes participent à la même Histoire.

À Roxham, tout comme dans l’expérience immersive, la frontière est invisible, mais la confusion est palpable. La langue est une barrière en soi, les émotions fusent. La migration, une décision avant tout intensément intime, se propulse au cœur des débats publics et politiques. Le lieu devient vite symbolique, il incarne les tensions entre la responsabilité internationale d’accueillir et le devoir de protéger un territoire national.

En sept chapitres, Roxham, un chemin de 10 mètres de large, se fait microcosme des crises mondiales. Une expérience humaine pour comprendre cette quête confuse d’un lieu sûr.

Résumé

Un récit immersif sur le chemin Roxham, fragment de frontière où l’on arrête et où l’on accueille à la fois. Le photographe Michel Huneault documente l’interception de demandeurs d’asile passant des États-Unis vers le Canada et leur quête confuse d’un lieu sûr.

Mot du créateur

– Stop ! Si vous faites un pas de plus, vous serez arrêtés.

– Je sais, je suis désolé. Vous devez nous aider ; nous entrons.

Le chemin Roxham est le point d’entrée irrégulière le plus emprunté par les demandeurs d’asile traversant des États-Unis au Canada. Sur ce fragment de frontière autrement tranquille et bucolique, ces arrivées grimpent en flèche au cours de 2017.

J’y documente plus de 180 tentatives de passages, sur 16 jours de travail, entre février et août de la même année. Les individus que j’y vois proviennent de plus d’une vingtaine de pays : Érythrée, Soudan, Syrie, Pakistan, Colombie, Turquie, Yémen, Guatemala, Haïti, El Salvador, Tchad, Philippines, Nigéria, Burundi et plusieurs autres. Roxham est un véritable microcosme des crises et conflits du moment. Un mouvement migratoire planétaire nous y rejoint, ici attisé ponctuellement par les politiques de l’administration Trump.

À mon premier jour à Roxham, une jeune femme du Nigéria, enceinte, approche avec ses valises. Quand les agents de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) l’avertissent de ne pas traverser la frontière, elle fige les deux pieds enfoncés au milieu du fossé enneigé. Elle hésite et pleure, les suppliant de la laisser entrer au Canada. Les minutes passent, puis un agent américain arrive de l’autre côté de la frontière. Il l’embarque, elle disparaît. C’est la première tentative de passage que je vois, et ça m’ébranle.

Dès ce premier jour, je me demande comment documenter ce moment important sans mettre à risque les demandeurs d’asile, déjà vulnérables. Je décide de recouvrir leurs silhouettes de tissus que j’ai photographiés ailleurs et avant, en 2015, pendant la crise migratoire en Europe : des photos de couvertures captées en Hongrie, de vêtements propres offerts aux migrants en Autriche ou encore des détails de tentes plantées pour eux en Allemagne. Ces tissus protègent leur identité et rappellent que Roxham fait partie de la même grande histoire.

L’étroit chemin Roxham devient rapidement symbolique. Ce moment où une personne choisit de changer sa vie en franchissant une ligne invisible en est un intensément intime. Mais c’est aussi un moment foncièrement public, par les débats politiques et légaux qu’il suscite. Ces personnes ne sont pourtant pas « illégales », ni même leur passage à la frontière : en 1951, le Canada a signé une convention pour accueillir toute personne qui se présente aux autorités en tant que demandeur d’asile, peu importe le lieu de son arrivée. Le passage est donc irrégulier, mais pas illégal. L’individu est, lui, un demandeur d’asile tout à fait légal.

Reste que durant ce court instant, cette responsabilité internationale d’accueillir les demandeurs d’asile confronte le devoir de protéger un territoire national. La confusion règne et la tension est palpable. La langue est une barrière en soi; les émotions fusent.

À Roxham, debout sur la frontière, un monde en mouvement vient à nous.

Michel Huneault

Montréal, mars 2018

Lexique : les mots comptent, mais lesquels utiliser?

Migrant, réfugié ou demandeur d’asile

Migrant : Terme générique et large, mais imprécis pour désigner toute personne qui quitte son lieu de résidence habituel, peu importent les causes de son déplacement, le caractère volontaire ou non de ce dernier et le statut juridique de la personne.

Demandeur d’asile : Une personne qui cherche à obtenir le statut de réfugié, mais qui ne l’a pas encore obtenu. Tant que la procédure est en cours, cette personne est demandeur d’asile, synonyme de demandeur du statut de réfugié.

Réfugié : Une personne qui a fui et qui a obtenu la protection d’un pays parce qu’elle craint d’être persécutée pour différents motifs : race, religion, nationalité, opinions politiques ou appartenance à un groupe social.

La définition de la Convention de Genève de 1951 est reprise dans la loi canadienne.

À BANNIR

Personne « illégale » ou « migrant illégal »

Seul un acte peut être illégal, pas un individu. On peut commettre un acte illégal, mais ça ne rend pas en soi la personne illégale.

« Par exemple, une personne qui n’a pas payé ses impôts à temps ou en entier n’est généralement pas décrite comme un contribuable illégal », écrit Louise Arbour, représentante spéciale du Secrétaire général pour les migrations des Nations unies.

Personne « irrégulière »

C’est le même raisonnement : une personne ne peut pas être irrégulière. C’est la manière dont elle entre au pays qui est irrégulière : son passage est irrégulier, son entrée est irrégulière.

Un individu peut être « sans statut », mais seulement une fois que sa demande d’asile a été refusée et qu’il a épuisé tous les recours. Ainsi, les personnes photographiées par Michel Huneault ne sont pas encore « sans statut », mais bien des « demandeurs d’asile ».

Passage « illégal » ou entrée « illégale »

Ces passages sont irréguliers, mais légaux. La Convention de 1951 sur la protection des réfugiés, signée par le Canada, prévoit qu’aucune sanction pénale ne sera appliquée aux personnes qui demandent l’asile.

Dans l’expérience Roxham, on entend les agents de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) dire que « c’est illégal de traverser ». Ils profèrent cet avertissement avant que la personne traverse la frontière et demande l’asile.

En bref : Le passage est « irrégulier », mais pas illégal, et l’individu lui-même est demandeur d’asile tout à fait légal.

Pourquoi traverser la frontière à Roxham et non pas dans un poste frontalier?

La rencontre de trois grandes responsabilités du Canada laisse peu d’options aux personnes qui veulent traverser.

1. La souveraineté du territoire national. L’autorité, la compétence exclusive d’un État sur son territoire lui enjoint de protéger ses frontières.

2. Accueillir. La Convention de 1951 sur la protection des réfugiés, signée par le Canada, prévoit qu’aucune sanction pénale ne sera appliquée aux personnes qui demandent l’asile.

3. Entente sur les tiers pays sûrs. Elle a été signée avec les États-Unis et est entrée en vigueur en 2004. Le principe est simple : demander l’asile dans le premier pays où l’on se trouve. Un demandeur d’asile en provenance des États-Unis sera donc refoulé s’il se présente à la douane de Lacolle par exemple. La règle s’applique uniquement à ceux qui font une demande à un poste frontalier. Elle ne s’applique pas à une personne qui ne se trouve pas à un point d’entrée régulier.

Arrestation versus interception

Il s’agit bel et bien d’une arrestation par les agents de la GRC, puisqu’ils sont responsables de la sécurité aux frontières. Aucune charge n’est portée contre les personnes qui les traversent, parce qu’ils demandent l’asile (art. 31 de la Convention de Genève de 1951).

Ces « arrestations » sont compilées en « interceptions » dans les statistiques de la GRC.

Références :

- Qui est un migrant?

- Termes clés de la migration

- Immigrants illégaux, un terme à proscrire

- L’immigration illégale n’existe pas

- Introduction au système d’octroi de l’asile au Canada

- Le glossaire du Conseil canadien pour les réfugiés

- Texte de l’Entente sur les tiers pays sûrs

- Contestation de l’Entente sur les tiers pays sûrs

- Foire aux questions sur l’Entente sur les tiers pays sûrs

Détails techniques

L’expérience WebVR Roxham est accessible sur Oculus Rift et HTC Vive depuis votre navigateur web, ainsi que sur Samsung Gear VR. Le projet Roxham est également accessible en ligne (2D) sur appareils mobiles et ordinateurs.

Pourquoi la WebVR :

Nous soutenons le web ouvert et démocratique en tant qu’institution publique. Nous croyons que les standards web ouverts permettent à chacun de profiter de notre contenu et de pouvoir créer du contenu tout en s’exprimant. WebVR illustre à merveille la façon dont nous pouvons exploiter le potentiel du web, de la réalité virtuelle, et ainsi garantir que ces progrès demeurent accessibles à tous.

Démo

Images

Équipe

Générique

Une création de Michel Huneault,

avec Maude Thibodeau

et Chantal Dumas, produite par l’ONF,

en collaboration avec Le Devoir, Phi et Dpt.

Idée originale, conception, photographie,

captation sonore, texte et narration

Michel Huneault

Création sonore et mix audio

Chantal Dumas

Direction de plateau

(enregistrement narration)

Benoît Rousseau

ÉQUIPE DPT.

Conception et design d’expérience

Maude Thibodeau

Artiste 3D

Hugo Forget

Développement

Stéphane Demotte

Productrice

Geneviève Trépanier

Directeur de création

Nicolas S. Roy

ÉQUIPE ONF

Producteur exécutif

Hugues Sweeney

Chargée de production

Marie-Pier Gauthier

Chargée d’édition

Valérie Darveau

Directeur des technologies

Martin Viau

Coordonnatrices de production

Marie-Ève Babineau

Claudia Boutin

Dominique Brunet

Caroline Fournier

Administratrice

Marie-Andrée Bonneau

Marketing

Tammy Peddle

Coordonnatrice marketing

Stéphanie Quevillon

Stratège médias sociaux

Kate Ruscito

Gestionnaires de communauté

Alyssia Duval-Nguon

Mélissa Sauvé

Chargé de projet contenu web

Félix-Antoine Viens

Relations de presse

Marie-Claude Lamoureux

Technologies de l’information

Sergiu Suciu

Services juridiques

Hugo Barnabé

Traduction et révision

Jenny Montgomery

Catherine Bélanger

Remerciements

Louise Arbour

Stéphanie Beaudoin

Sophie Bertrand

Adil Boukind

Catherine Bourassa-Hébert

Laurence Butet-Roch

Michel Campeau

Sarah R. Champagne

André Dufour

Seif Elhamoud

Hubert Hayaud

Tarin Hugues

Joannie Lafrenière

Pierre-Alexandre Lapointe

Karine Laurier

Sophie Mangado

Edward Maloney

François Pouliot

Émilie Régnier

Susana Reisman

Fanny Rodrigue

Claire Sykes

![]()

Relations de presse

-

Marie-Claude Lamoureux

Attachée de presse – Montréal

C. : 438-304-6358

m.lamoureux@onf.ca | @MC_ONF

-

À propos de Dpt.

Dpt. est un studio spécialisé dans la création d’expériences interactives pour des plateformes, des dispositifs et des lieux immersifs. Nous concevons et produisons des projets qui génèrent l’émerveillement.

-

L’ONF en bref

Au carrefour mondial des contenus numériques, l’Office national du film du Canada (ONF) crée des animations et des documentaires interactifs d’avant-garde, du contenu pour appareils mobiles ainsi que des installations et des expériences participatives. Les productions interactives et plateformes numériques de l’ONF ont remporté au-delà de 100 récompenses, dont 21 prix Webby. Pour accéder à ces œuvres uniques, visitez ONF.ca.