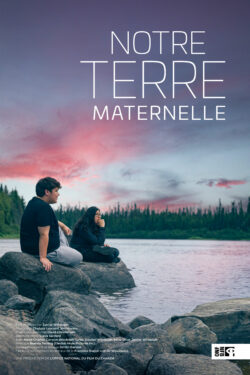

Notre terre maternelle

2023 | 27 min

Documentaire

Anglais, Cri

Une production de l’Office national du film du Canada

La cinéaste et éducatrice Janine Windolph s’aventure de la Saskatchewan au Québec en compagnie de ses deux adolescents et de sa jeune sœur. Issus de la Première Nation crie de Waswanipi, les voyageurs souhaitent retrouver leurs origines familiales. Au cœur de la beauté naturelle de ces terres ancestrales, les personnes aînées de la famille et de la communauté savent nouer de nouveaux liens, favoriser l’apprentissage concret et transformer cette simple visite en une expression de réappropriation et de résilience empreinte de sensibilité. Avec tout l’amour possible, Notre terre maternelle déploie une forme de résistance venue du cœur pour affronter les conséquences de la fracture culturelle, se tourner vers la guérison et laisser place à la suite des choses.

Affiche

Contactez l’attachée de presse de l’ONF pour obtenir l’affiche en haute résolution destinée à l’impression.

SYNOPSIS LONG

À la suggestion de son adolescent avide d’en savoir davantage, la cinéaste et éducatrice Janine Windolph s’aventure de la Saskatchewan au Québec avec ses deux enfants et sa jeune sœur, en quête de leurs origines familiales dans la Première Nation crie de Waswanipi. Pour les adultes en devenir que sont Corwyn et Dawlari, rencontrer pour la première fois leur parenté éloignée et leur grand-tante Irene revêt une importance cruciale.

Au cœur de la beauté naturelle de Waswanipi, les personnes aînées de la famille et de la communauté font rayonner les liens ancestraux, leur solidité et le réconfort qu’ils procurent. Elles savent aussi en nouer de nouveaux, favoriser l’apprentissage concret et transformer cette simple visite en une expression de réappropriation et de résilience empreinte de sensibilité. À mesure que la famille renoue avec une conception séculaire de la terre, choisit d’entendre et d’accueillir les récits du passé, participe à la préparation du repas que toutes et tous partageront, les perspectives individuelles s’entrelacent, tissant une trame solide sur laquelle s’appuiera la nécessaire révélation de la vérité.

Avec tout l’amour possible, Notre terre maternelle déploie une forme de résistance venue du cœur pour affronter les conséquences de la fracture culturelle, se tourner vers la guérison et laisser place à la suite des choses. Tout comme elle l’avait fait en 2019 dans le court métrage documentaire Des histoires ancrées en nous, récit d’une excursion de pêche avec ses enfants et leur kokum (grand-mère) sur le territoire nordique du Traité no 6, Janine Windolph cultive ici des liens sacrés. Ces films en interrelation forment un ensemble de récits fondé sur les enseignements traditionnels et la redécouverte ; ils invitent à une compréhension holistique de la lignée et du savoir ancestral. Fusionnant les univers et les générations, les œuvres de la cinéaste agissent tel un baume qui fortifie les liens de parenté.

EN UNE PHRASE

Souhaitant retracer ses origines, une famille issue de la Première Nation crie de Waswanipi est confrontée aux conséquences de la fracture générationnelle et culturelle, mais découvre un baume puissant : les liens de parenté.

ENTREVUE AVEC LA FAMILLE WINDOLPH

Parlez-nous un peu de vos origines et de l’endroit d’où vous venez.

Janine : Je suis née et j’ai grandi à La Ronge, en Saskatchewan, sur le territoire du Traité no 6. J’y suis restée jusqu’à l’âge de 11 ans, et c’est là que résident les Cris des bois de ma branche paternelle. Voilà pourquoi j’ai un lien très fort avec ce territoire. J’ai aussi une maison sur le territoire du Traité no 4, à Regina, en Saskatchewan, là où mes enfants sont nés et ont grandi. Cela fait maintenant trois ans que je travaille à Banff, en Alberta, en tant que directrice des arts autochtones du Banff Centre for Arts and Creativity, sur le territoire du Traité no 7. Je suis membre de la Première Nation des Cris de Waswanipi, dans le nord du Québec, où réside ma famille maternelle. On pourrait croire que je suis perdue [rires] ! Moi, je dirais que j’ai toujours l’impression de trouver mon chemin et de boucler la boucle. Je reviens toujours à mon chez-moi, à tous mes chez-moi.

Vos films forment ce que vous appelez un ensemble de récits. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous voulez dire par là ?

Janine : Dans la vision eurocentrique traditionnelle de la narration existe l’idée d’une structure en trois actes. Mais en tant que personne autochtone, j’ai appris en grandissant que nous disposions d’un sac de guérisseur ou de guérisseuse contenant différentes histoires que nous pouvions piger et partager avec les autres si nous le souhaitions, et cela n’a pas changé. Nous continuons de créer nos ensembles de récits et nous continuons d’en recevoir en cadeau. L’idée derrière cela est qu’au lieu d’être un seul arc de vérité et une seule aventure linéaire, chaque ensemble réunit de nombreux angles et perspectives. Je dis toujours que c’est comme regarder les étoiles : vous pouvez reconnaître une constellation — c’est l’histoire générale —, mais vous pouvez aussi vous attacher à chaque étoile en particulier. Plus vous regardez ces faisceaux d’histoires que nous avons créés avec ces trois films et plus vous en avez une compréhension holistique et complète. Ma famille a de nombreux ensembles de récits, dont certains que nous partageons avec d’autres dans des films. Chaque fois que vous voyez un de ces films, vous poussez plus loin votre compréhension. Une fois l’œuvre projetée en public, la conversation qu’elle suscite vient ajouter aux ensembles. Cela a une incidence sur le public, sur la communauté et sur la famille.

Votre dernier film, Notre terre maternelle (2023), a été réalisé en collaboration avec vos deux adolescents, Corwyn et Dawlari. Comment le projet a-t-il vu le jour ?

Janine : Pour mon travail de cinéaste, je choisis une idée ou un concept, par exemple, dans le cas de Notre terre maternelle, le désir de Dawlari de rentrer chez nous et d’aller rencontrer les membres de notre famille. Alors, j’ai vraiment pris le temps de réfléchir au calendrier de production du film et, plutôt que de convenir d’un scénario traditionnel et d’un calendrier de tournage, j’ai travaillé à organiser une série d’activités avec les membres de notre famille et de la communauté de Waswanipi. Nous avons ensuite vécu ces activités ensemble. Au début du film, on voit mes enfants rencontrer pour la première fois leur grand-tante Irene, qui est comme une deuxième kokum (« grand-mère ») pour eux. Par la suite, elle devient notre guide, pour toutes les activités que nous avons choisies. De cette manière, elle contribue au contenu du film et à l’expérience qu’il propose.

Dawlari, Notre terre maternelle s’est inspiré de ton désir de partir de Saskatchewan pour aller rendre visite à ta famille de la Première Nation des Cris de Waswanipi, dans le nord du Québec, et découvrir tes racines maternelles. Pourquoi était-ce important, pour toi ?

Dawlari : Je crois qu’il était important de faire ce voyage, parce que je connais les membres de ma famille à La Ronge et à Regina. Et après avoir nettoyé de nombreuses tombes avec ma mère et fait des offrandes de tabac dans toute la Saskatchewan, j’ai pris conscience que ma famille passait beaucoup de temps à rendre hommage à des parentes et parents décédés et qu’eux n’étaient plus en mesure de communiquer avec nous. Cela a aussi été très instructif de voir les lieux où nos ancêtres avaient marché, cherché leur nourriture et chassé, mais nous voulions vraiment recevoir des enseignements de proches vivants, et célébrer la vie.

Janine, pourquoi le travail de réalisation cinématographique de type collaboratif est-il important pour vous et qu’est-ce que le fait d’employer cette méthode signifie pour la réalisatrice que vous êtes ?

Janine : Mes enfants ont toujours été présents à l’écran dans mes films. Pour Notre terre maternelle, ils ont aussi été très actifs en coulisses, à m’aider à décider du cours de l’histoire. Dans mon premier film, Life Givers, j’ai voulu rendre hommage à ma fille. Mon deuxième film, Des histoires ancrées en nous, est né du désir de Corwyn d’apprendre à pêcher avec sa kokum (« grand-mère »), ce qui nous a conduits à La Ronge, où nous avons pêché avec ma mère, Marian Otter. Et cette fois-ci, l’idée de notre dernier film, Notre terre maternelle, a émergé quand Dawlari a exprimé le souhait de créer des liens avec ma famille maternelle, de la Première Nation des Cris de Waswanipi, au Québec.

En ce qui concerne le travail collaboratif avec ma famille et les membres de ma communauté, même si je suis la réalisatrice, tous les protagonistes, toute la communauté et ma famille en coulisses ont une influence sur ce que devient le film, en raison de l’étendue de leur participation et de leur contribution. Tout le monde joue un rôle actif.

Corwyn, dans le film que ta mère a réalisé en 2019, Des histoires ancrées en nous, on vous voit, toi et Dawlari, apprendre à pêcher en compagnie de votre kokum Marian à La Ronge, et c’est de ton désir d’apprendre à pêcher qu’est né le film. Pourquoi était-ce si important d’apprendre à pêcher et que représente pour toi le fait d’avoir appris à le faire avec ta grand-mère ?

Corwyn : Je me suis dit que pêcher avait l’air d’être agréable et relaxant, quand j’ai vu ma famille à La Ronge. Et j’ai pensé que de pouvoir fournir de la nourriture fraîche aux autres était quelque chose de vraiment cool. Et puis, ma kokum m’avait toujours dit qu’elle m’apprendrait. J’étais content de pouvoir nouer des liens avec elle tout en pêchant.

Vous avez tous les deux beaucoup travaillé derrière la caméra aux étapes de la préproduction, de la production et de la postproduction du film. Quel genre de travail avez-vous effectué en coulisses et que représentait pour vous le fait de travailler si étroitement avec votre famille à un projet comme celui-ci ?

Dawlari : Pour le dernier film, j’ai surtout essayé de faire de petites choses, comme ramasser des baies à l’écran, aider ma tante Annie et ma mère à cuisiner pour le festin. Et puis, apprendre avec elles à cuisiner des canards et du castor sur un feu de camp. J’ai aussi aidé à la conclusion des journées de tournage, avec l’équipe de débreffage. Pour la postproduction, j’ai surtout eu du plaisir à voir le tout prendre forme. Même si, à l’étape du montage, c’était dur de devoir couper des scènes importantes. Mais je suis content du résultat, au bout du compte. Travailler avec ma famille est quelque chose de normal, pour moi, alors j’ai été ravi à toutes les étapes du projet, du début à la fin.

Corwyn, dans Des histoires ancrées en nous, vous vous rendez à La Ronge pour la première fois pour pêcher avec votre kokum Marian et, dans Notre terre maternelle, vous allez à Waswanipi pour la première fois et rencontrez votre famille là-bas. En quoi les deux expériences ont-elles été différentes pour toi ?

Corwyn : À La Ronge, c’était chouette parce que j’étais plus jeune, et c’était important pour moi de voir l’endroit où ma mère a grandi. À cette époque, je ne portais pas vraiment attention au fait que j’étais à la caméra. À Waswanipi, c’était cool de rencontrer tante Irene en sachant à quel point elle nous avait soutenus et à quel point elle se souciait de nous avant même que nous nous rencontrions.

Quelle est la signification de la scène finale du festin ? Il y a d’ailleurs des scènes de festin dans tous vos films. Pourquoi est-ce important ?

Janine : Partager un festin est un acte de réciprocité. Pour Notre terre maternelle, nous savions que nous festoierions avec les aînés et aînées à la fin du tournage. Alors, nous avons organisé un festin pour l’ensemble de la communauté. Dans le film, on nous voit travailler à réunir tous les ingrédients du festin sur le territoire et apprendre à les préparer et à les cuire. À la fin du film, ce qu’on ne voit pas, c’est nous, les membres de l’équipe, qui déposons la caméra et allons rejoindre la communauté. Tout le monde a participé au festin ; nous nous sommes toutes et tous assis ensemble. Et ce qu’on ne voit pas non plus, c’est que la communauté a fait des cadeaux à notre équipe, comme un témoignage de reconnaissance, une manière de nous remercier d’être venus et d’avoir pris le soin et le temps de faire ce film. La communauté a trouvé que nous avions filmé de la bonne façon, sans rien dissimuler et sans nous montrer envahissants, mais avec l’idée de raconter une histoire de manière collaborative.

Pouvez-vous nous parler de la décision particulière que vous avez prise de filmer la préparation de l’offrande aux ancêtres ?

Janine : Dans le film, je n’explique pas ce que c’est, mais les images donnent à comprendre que c’est bien une offrande aux ancêtres, quand ma tante Irene met du tabac dans l’assiette et que je l’offre au feu. Alors, nous avons festoyé avec la communauté tout en rendant hommage aux ancêtres de ce territoire. Parfois, il est important de transmettre certains enseignements et de les montrer. Par ailleurs, il y a des choses que nous avons choisi de ne pas montrer à l’écran, par respect pour le protocole, comme une prière chantée. Je voulais inclure ces offrandes dans le film pour enseigner quelque chose à nos jeunes générations.

Dawlari, à la fin de Notre terre maternelle, ta mère dit qu’il est maintenant de ta responsabilité et de celle de Corwyn d’incarner les enseignements et les histoires qui ont été partagés avec vous à Waswanipi. Et elle te met au défi de préserver à l’avenir les liens qui ont été établis. Qu’est-ce que cela te fait de porter cela ?

Dawlari : C’est une grande question. Il me reste des choses à apprendre pour porter cette responsabilité-là, et il me faudra du temps pour y arriver. Je me lance dans cette aventure pas à pas. Et à l’avenir, je veux me réserver plus de temps pour retourner à Waswanipi et continuer à apprendre de ma famille.

Corwyn, toi et Dawlari avez grandi en ville, et Notre terre maternelle ainsi que Des histoires ancrées en nous s’intéressent à la façon dont vous avez renoué avec les communautés de La Ronge et de Waswanipi. Avez-vous des conseils à donner aux jeunes Autochtones de la ville qui voudraient aussi renouer avec leur communauté ou qui ont déjà entamé ce processus, mais qui connaissent certaines difficultés, ont peur ou éprouvent de l’inquiétude ?

Corwyn : Je n’ai pas vraiment de conseil à donner pour renouer avec sa famille, sauf peut-être de garder à l’esprit que la première rencontre est difficile à vivre à l’écran. Aussi, j’espère que les gens aimeront le film et qu’il les poussera à recréer des liens de leur côté.

Dawlari, qu’est-ce que le « chez-soi » signifie pour toi ?

Dawlari : Pour moi, le « chez-soi » représente un lieu où l’on peut être soi-même, sans complexe, et un endroit où se reposer mentalement quand les choses ne vont pas bien.

Extraits

Contactez l’attachée de presse de l’ONF pour obtenir des extraits de qualité télévisuelle.

Images

Les participants

Contactez l’attachée de presse de l’ONF pour obtenir des images en haute résolution destinées à l’impression.

Équipe

Générique

À la mémoire de

Caroline Florence Blacksmith

Scénario et réalisation

Janine Windolph

Production

Chehala Leonard

Jon Montes

Production exécutive

David Christensen

Direction de la photographie

Claire Sanford

Direction de la photographie, première assistante

Karolane Brochu-Ouellet

Prise de son

Marco Fania

Direction de la production

Jon Montes

Conseils en culture

Annie Charles

Irene Otter

Service traiteur

Phyllis Blacksmith

Services de guides

Randy Ottereyes

Devon Neeposh Ottereyes

Aide supplémentaire

Dawlari Windolph

Corwyn Windolph-Turtle

Distribution

Albert Ottereyes

Annie Charles

Corwyn Windolph-Turtle

Dawlari Windolph

Devon Neeposh Ottereyes

Irene Otter

Janine Windolph

Maggie Etapp

Phyllis Blacksmith

Roy Ottereyes

Ryan Trapper

Supervision de la production

April Dunsmore

Esther Viragh

Coordination technique

Lyne Lapointe

Luc Binette

Montage

Brenda Terning

Electric Mule Pictures Inc.

Aide au montage

Janet Savill

Montage en ligne

Jason Ludwig

Studio Post

Conception et mixage du son

Dmitri Bandet

Gestion de studio et de production

Devon Supeene

Darin Clausen

Administration du studio

Bree Beach

Devon Supeene

Coordination de la production

Jessica Smith

Janet Kwan

Brooke Fishwick

Conseil juridique

Christian Pitchen

Mise en marché

Carly Kastner

Leena Minifie

Coordination de la mise en marché

Emilie Ryan

Relations de presse

Katja De Bock

Remerciements particuliers

Phyillis Blacksmith

Albert Ottereyes

Roy Ottereyes

Irene Otter

Jerry Gull

Maggie Etapp

Kenny Cheechoo

Aaron Happyjack

Jonathan Ottereyes

Naomi Awashish

Marian Otter

Ryan Trapper

Samuel Gull

Flora Blacksmith

Caroline Happyjack

Devon Neeposh Ottereyes

Première Nation crie de Waswanipi

Village culturel de Waswanipi

Cette production a été tournée dans les territoires traditionnels de la Première Nation crie de Waswanipi.

Une production de l’Office national du film du Canada © 2023

Relations de presse

-

Katja De Bock

Attachée de presse – Vancouver

C. : 778-628-4890

k.debock@onf.ca | @NFB_Katja

-

L’ONF en bref

L’ONF est le producteur et distributeur public canadien d’œuvres audiovisuelles primées, qu’il s’agisse de documentaires, d’animations d’auteur, de récits interactifs ou d’expériences participatives. Depuis 1968, l’ONF a produit plus de 300 œuvres signées par des cinéastes inuits, métis et des Premières Nations, constituant ainsi une collection sans pareille de films qui bousculent les récits de la culture majoritaire et proposent des perspectives autochtones aux auditoires d’ici et du reste du monde. L’ONF met en œuvre un plan d’action comportant une série d’engagements, notamment consacrer au minimum 15 % des dépenses globales de production aux œuvres réalisées par des artistes autochtones et rendre la collection de films autochtones de l’ONF plus accessible sur ONF.ca.