Nechako : la grande rivière renaîtra

2025 | 90 min 43 s

Documentaire

Anglais et dakelh, sous-titré en français

Prix et festivals

Prix Colin-Low du meilleur réalisateur canadien (mention honorable)DOXA Documentary Film Festival, Vancouver, Canada (2025)

Prix Mark HaslamFestival international du film Planet In Focus, Toronto, Canada (2025)

Sélection officielleSydney Film Festival, Australie (2025)

Sélection officielleFestival du film Cinema on the Bayou, Lafayette, États-Unis (2026)

Sélection officielleAvailable Light Film Festival, Whitehorse, Canada (2026)

Une production de Lantern Films et d’Experimental Forest Films, en coproduction avec l’Office national du film du Canada

Documentaire essentiel de Lyana Patrick, Nechako suit deux nations autochtones qui luttent pour notre avenir collectif. Lorsque le barrage Kenney est construit, dans les années 1950, il dérive 70 % de la rivière Nechako pour en faire un réservoir artificiel. Cela entraîne de graves répercussions sur la vie des nations locales Stellat’en et Saik’uz. Des décennies de résistance s’ensuivent, y compris des actions en justice contre le gouvernement fédéral du Canada, le gouvernement provincial de la Colombie-Britannique et Rio Tinto Alcan, filiale d’un conglomérat minier mondial.

Nechako nous présente ceux et celles qui se battent aujourd’hui pour restaurer la rivière et leur mode de vie. Le film met en vedette des nations qui s’opposent à l’industrie, des dirigeantes et dirigeants de communautés qui défendent les intérêts de leur peuple, des Aînés et Aînées qui documentent leur histoire, et des membres de communautés qui vivent du territoire. Appel urgent à l’action, le film de Lyana Patrick montre ce à quoi ressemble la survie lorsqu’elle concerne tout le monde, dans le cadre d’une lutte qui s’étend sur 70 ans. Il s’agit là d’une histoire d’espoir et de résistance qui se déploie contre vents et marées, au milieu d’une destruction environnementale à grande échelle, et malgré la volonté d’institutions puissantes.

Bande-annonce

En une ligne

Face à la destruction de l’environnement, deux nations se battent pour restaurer leur rivière et leur mode de vie.

Synopsis court

Documentaire essentiel, Nechako suit deux nations autochtones qui luttent pour notre avenir collectif. Après la construction du barrage Kenney, dans les années 1950, la rivière Nechako est changée à jamais. Les Nations Stellat’en et Saik’uz entament alors une procédure judiciaire sans précédent de plus d’une décennie contre le gouvernement canadien et Rio Tinto Alcan, qui se poursuit encore aujourd’hui. Nechako nous présente les membres de la communauté qui vivent au jour le jour sur la rivière, tout en affrontant de puissantes institutions. Il s’agit là d’un appel urgent à l’action pour restaurer une rivière et un mode de vie.

Synopsis long

Nechako raconte une histoire de survie longue de 70 ans. La saga commence au début des années 1950 dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique, avec la construction du barrage Kenney, destiné à alimenter une fonderie d’aluminium. Ce projet à but lucratif dérive 70 % de la rivière Nechako pour en faire un réservoir artificiel : les terres sont inondées ; les écosystèmes, détruits ; la faune, déplacée ; la vie des nations locales Stellat’en et Saik’uz, gravement perturbée. Le barrage décime des populations entières de saumons, une source de nourriture indispensable au mode de vie des nations, puisqu’elle représente jusqu’à 90 % de leur régime alimentaire.

Des décennies de résistance s’ensuivent, y compris des actions en justice contre les gouvernements fédéral et provincial ainsi qu’à l’encontre d’Alcan (plus tard, Rio Tinto Alcan, filiale du conglomérat minier mondial), à partir des années 1980. Les Aînées et Aînés autochtones doivent prouver non seulement qu’ils détiennent un droit sur les terres et les eaux avec lesquelles ils coexistent depuis des siècles, mais aussi que leur peuple a toujours vécu à cet endroit. Aujourd’hui, les nations mènent une bataille juridique contre Rio Tinto Alcan qui pourrait bien faire jurisprudence.

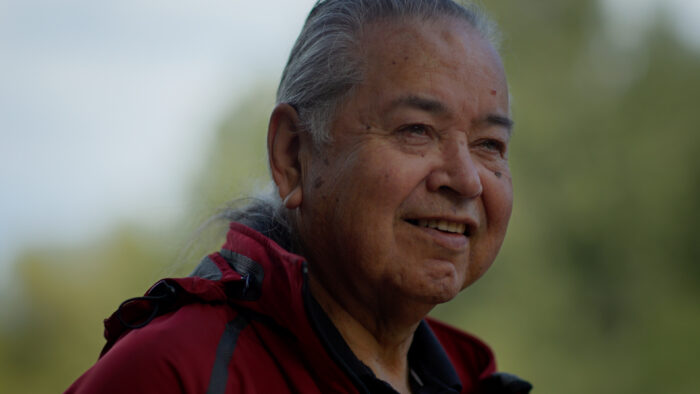

Ce documentaire essentiel nous présente des personnes qui luttent pour restaurer une rivière et un mode de vie. Il met en vedette des nations qui s’opposent à l’industrie, des dirigeantes et dirigeants de communautés qui défendent leur peuple, des Aînées et Aînés qui documentent leur histoire, et des membres des Premières Nations qui vivent du territoire, surveillent et protègent terres et eaux, échangent des techniques de survie vitales. Le film retrace également le parcours de la réalisatrice et universitaire autochtone Lyana Patrick (A Place to Belong, The Train Station), qui renoue avec sa communauté et le territoire de la Première Nation Stellat’en.

Nechako est une chronique d’espoir et de résistance qui s’écrit contre vents et marées, au milieu d’une destruction environnementale à grande échelle, malgré la volonté d’institutions puissantes. Il s’agit aussi d’un appel à l’action à l’heure où le monde fait face à des crises climatiques récurrentes. Le film montre ce à quoi ressemble la survie lorsqu’elle concerne tout le monde, et invite le public à honorer celles et ceux qui se battent déjà pour notre avenir collectif.

Mot de la réalisatrice

En tant que journaliste pour The Native Voice, en 1994, j’ai écrit sur la société Aluminum Company of Canada (Alcan) et ses efforts pour dériver la rivière Nechako au profit de sa fonderie d’aluminium. Il s’agit là d’une histoire très personnelle, car je connais de nombreuses personnes qui s’opposaient au projet hydroélectrique à l’époque, et qui s’opposent aujourd’hui à la tentative de la société de dériver une plus grande partie encore de la rivière vers le réservoir situé derrière le barrage Kenney. Il m’a fallu de nombreuses années pour comprendre les répercussions de la construction du barrage sur ma nation, la Première Nation Stellat’en. Nous dépendions de la rivière. Notre identité et notre attachement à ce lieu sont inscrits dans les eaux tumultueuses de la Nechako, ou « grande rivière ». La destruction de la Nechako a créé les conditions d’un combat multigénérationnel : impossible maintenant de faire machine arrière.

L’histoire du barrage Kenney, c’est une histoire de résistance, une histoire de restauration, de liens intimes entre la santé du territoire et la santé de la population. Elle s’inscrit dans le cadre de notre action en justice contre Rio Tinto Alcan et les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique, et laisse entrevoir une autre façon de coexister sur ces terres. Les nations de la Nechako cherchent à jouer un rôle dans la gestion de leurs terres et de leurs eaux, ce qui leur a été refusé pendant des générations. Ces récits incontournables se doivent d’être racontés dans un monde qui lutte contre les effets dévastateurs des changements climatiques. Notre résilience et notre adaptation face aux politiques et pratiques coloniales démontrent notre créativité dans la lutte contre la crise environnementale. Les effets cumulés du développement rendent ce travail encore plus urgent.

Tout comme les membres de la communauté se battent, dans le film, pour leurs petits-enfants, je me sens également responsable de documenter la longue histoire de cette lutte et notre vision de la coexistence pour l’avenir. Ma lignée a foulé ces terres ancestrales, parcouru ces rivières ancestrales. Ma famille continue d’avoir accès à ce territoire.

Il y a cinq ans, Rio Tinto (qui possède aujourd’hui Alcan) a détruit des sites autochtones vieux de 46 000 ans en Australie. Aujourd’hui, l’entreprise menace des terres sacrées qui revêtent une immense importance spirituelle pour la tribu apache de San Carlos, aux États-Unis.

Il me semble donc que ces récits n’ont jamais été aussi pertinents, essentiels. Il faut les diffuser dans un monde où, aujourd’hui plus que jamais, coexister signifie lutter ensemble pour l’avenir de notre planète.

Entrevue avec la réalisatrice Lyana Patrick

Qu’est-ce qui vous a conduite à réaliser ce documentaire, et pourquoi vous a-t-il semblé essentiel de raconter cette histoire en ce moment ?

Ce film s’inscrit dans une lutte que nous menons depuis 70 ans pour protéger la rivière Nechako et en restaurer les rives. Le barrage Kenney a été construit en 1952, et c’est à ce moment que les terres ont été inondées et que 70 % de la rivière a été dérivée pour permettre la construction d’une aluminerie. C’est vraiment au cours des années 1980 que la bataille juridique a commencé, alors que nos communautés se préparaient à agir à titre d’intervenantes dans une poursuite en justice engagée par le ministère des Pêches et des Océans contre Alcan. On ne nous a jamais accordé le statut d’intervenants, mais nous avons recueilli les histoires orales de nos Aînées et Aînés, et certains de ces témoignages figurent dans ce film.

Puis, il y a environ cinq ans, juste au moment où la cause allait être entendue par la Cour suprême de la Colombie-Britannique, le chef de la Première Nation Saik’uz a communiqué avec notre société de production, Lantern Films, pour demander s’il n’y aurait pas lieu de réaliser un documentaire sur le combat entrepris par les communautés pour protéger la rivière Nechako. Il s’agit donc dans une large mesure d’un projet dirigé par les communautés, et nous avons pu commencer à le documenter à un moment très important de cette poursuite judiciaire, que nous avons suivie jusqu’à la fin.

Souvent, vous interviewez des gens sur le terrain, et vous paraissez aussi à l’écran comme membre de la Première Nation Stellat’en. Comment en êtes-vous venue à adopter cette façon de faire, en tant que cinéaste ?

Je tenais à montrer les gens en train de vivre, de mener leurs activités sur les terres, sur l’eau, pour permettre au public de bien comprendre que nous continuons d’utiliser et d’occuper nos terres. Il me semblait important de le montrer, tout en faisant état des efforts fournis du côté du système judiciaire.

Je voulais aussi montrer tout le travail que les gens sont appelés à faire, en particulier les dirigeants et dirigeantes des communautés, comme Jasmine Thomas, qui se doivent de participer aux conseils, d’assister à toutes ces réunions et de se déplacer constamment pour assurer la médiation entre le gouvernement, l’industrie et les communautés. Ils et elles ont aussi des responsabilités culturelles et sociales, et des responsabilités qui touchent la terre et l’eau.

Je pense que parmi les personnes qui ont participé au film, beaucoup préféreraient être avec leur famille, enseigner, apprendre. Mais elles doivent effectuer cet autre travail. Alors je voulais montrer ces espaces différents que nous devons occuper afin de protéger ces terres et ces eaux. Je souhaitais vraiment faire voir ce lien actif et constant qui unit les gens à la terre.

J’ai grandi dans le nord, à l’intérieur des terres, et comme je le dis dans le film, je n’ai pas toujours ressenti ce lien. C’était en partie parce que nous vivions à l’extérieur de la communauté, et aussi parce que mon père était allé au pensionnat, et à cause du genre de choses dont on apprenait à avoir honte durant l’enfance.

Alors, le processus de création du film m’a également permis de rétablir ce lien de façon très profonde. Je me sens vraiment reconnaissante d’avoir pu y intégrer mon rapprochement en cours avec ce territoire, et je pense que cela a produit un autre genre d’histoire.

Le film présente des images d’archives, des entrevues avec des Aînées et Aînés, ainsi que de vieux documentaires commerciaux. Comment ces éléments ont-ils émergé et pourquoi était-il important de les inclure ?

Les images d’archives me semblaient très importantes, parce que ces enregistrements d’Aînées et Aînés ont été réalisés au moment où nous étions aux prises avec la négociation des traités. On nous demandait de justifier notre existence sur ces terres où nous avions toujours vécu !

Pour ce qui est des documentaires, alors que le film en était à l’étape du développement, je me suis rendue aux Archives de la Colombie-Britannique pour voir ce que j’y trouverais en rapport avec l’histoire et la présence d’Alcan, parce que les films industriels de cette époque sont assez significatifs. Ils racontent une histoire plutôt révélatrice sur la façon dont un tel déplacement a pu se produire.

À d’autres endroits, les barrages et l’hydroélectricité servent à produire de l’énergie, mais dans ce cas-ci, c’était exclusivement pour l’industrie, pour cette aluminerie. Les vidéos industrielles ont vraiment fait ressortir l’ampleur de ce qui s’est produit, le caractère intentionnel de tout ça. Elles présentaient des perspectives très déshumanisantes : elles donnent l’impression qu’on gaspille les terres et les eaux si on ne s’en sert pas pour faire de l’argent.

Et je pense que ces messages trouvent encore un écho. J’ai l’impression qu’une ombre plane au-dessus de ce film, et c’est le changement climatique. En diffusant ces histoires, nous constatons que ces idées se perpétuent et qu’elles ne nous aident pas, durant cette crise. Voilà le pouvoir qu’apporte le recours aux archives.

Vous incluez à la fois dans votre film des histoires humaines intimes et des enjeux qui touchent le monde entier, ainsi que de vastes images du paysage. En tant que cinéaste, comment équilibrez-vous ces perspectives, tantôt d’un microcosme, tantôt d’un macrocosme, sur le plan visuel et sur le plan thématique ?

Je gardais toujours ça en tête, cette nécessité de faire un récit qui allait dépasser les frontières de la Colombie-Britannique, peut-être même celles du Canada. Mais j’ai compris, chemin faisant, que le film est finalement rattaché aux gens qui y participent. Et je crois que ce contexte local nous permet d’établir des liens avec des récits beaucoup plus larges. Parmi les récits des gens, il s’en trouve un dans lequel bien d’autres communautés se reconnaissent, en particulier les nations autochtones qui ont vu leurs terres colonisées et détruites par l’industrie, mais qui ont continué de survivre malgré tout, et de parler leur langue, et de transmettre leur savoir aux générations suivantes.

L’une des façons de faire un zoom arrière consiste à utiliser un drone. Le choix du drone était intentionnel, parce que je voulais montrer les conséquences cumulatives de l’exploitation minière, de l’exploitation forestière, de l’agriculture, des pipelines, de toute cette activité. Et je pense que d’effectuer un zoom arrière donne une mesure beaucoup plus juste de l’envergure des processus qui sont en jeu. Cela vous en donne toute la portée.

Et puis, quand on revient près des gens et des histoires, un lien nous attache vraiment à cet espace. Je voulais communiquer cette intimité, privilégier ce lien.

La rivière Nechako, l’eau elle-même, est un personnage du film. Comment vous y êtes-vous prise pour en capter et en communiquer l’importance ?

Nous avons beaucoup parlé du fait que la rivière est une participante majeure du film. Elle est au centre de tout. Je voulais que les gens entendent l’eau, agitée ou un peu plus calme, qu’on la voie dans ses différents états.

C’est une difficulté à laquelle je me suis heurtée : la complexité du bassin versant de la Nechako. Ce n’est pas seulement une rivière, c’est un affluent du fleuve Fraser, qui se rend jusqu’à l’océan. Des rivières y prennent leur source. On y trouve des ruisseaux, des rapides et des zones de fraie du saumon. C’est vraiment un réseau très complexe et je me suis demandé comment faire pour le représenter.

Ce que j’ai constaté, pendant que nous nous déplacions pour capter toutes ces images, c’est que nous n’avions pas forcément à expliquer quoi que ce soit. L’eau est et elle va continuer de faire ce qu’elle fait. Elle va couler du mieux qu’elle le peut, même à une cadence aussi radicalement réduite.

Je voulais que nous puissions nous en rapprocher et nous sentir en paix auprès d’elle. Ressentir à la fois une sorte d’ancrage et la tristesse de la perte devant ce que représente le barrage.

Je me demandais aussi comment nous pouvions tenir pour acquis l’accès à l’eau potable. Il y a quelques années à peine, dans notre communauté, dans la communauté de mon père, un avis d’ébullition d’eau était en vigueur. L’idée selon laquelle « l’eau, c’est la vie », qui semble si essentielle à notre compréhension de nous-mêmes dans notre rapport à l’environnement, est une réalité qui peut tout bonnement nous échapper.

Dans le film, quelqu’un fait remarquer qu’à une certaine époque, le poisson constituait 90 % de notre alimentation et la plus grande partie de ce poisson provenait de la rivière Nechako. Et qu’est-ce que ça signifie, de perdre 90 % de son alimentation ? Donc, nous essayons de ramener à l’avant-plan cette question de l’importance de l’eau. L’expression « l’eau, c’est la vie » n’est pas une simple métaphore : elle a un sens très concret.

Les concepts de « préparation à l’apocalypse » et de survivalisme existent dans les communautés non autochtones, mais le rapport à la terre et à la communauté y est abordé différemment. Croyez-vous que votre film incitera le public à concevoir la survie autrement ?

Je l’espère, parce que je pense que ce que nous disons dans le film, c’est que notre survie et celle du reste de l’humanité sont interreliées.

Je pense qu’il n’y a rien de mal à apprendre à survivre, à savoir conserver les aliments. Nous le disons dans le film : « À moins que vous sachiez comment vivre de la terre, vous allez vraiment souffrir ». Mais ce que nous essayons de faire valoir, c’est le fait que, dans une société qui accorde beaucoup d’importance à l’individualisme, c’est souvent là que se situe la source des problèmes. Et si c’est le cas, les solutions individuelles ne produiront pas le genre de transformations dont nous avons besoin. Nous devons travailler ensemble, en communautés, trouver des terrains d’entente, et trouver une façon d’évoluer ensemble.

Et je pense que ça ne peut pas être plus évident que pendant ces crises climatiques. Nous avons toutes et tous vécu l’expérience de la fumée des feux incontrôlés, celle des vagues de chaleur, ou encore des inondations. Personne ne sera à l’abri de cela, et il nous faut donc trouver des moyens de réagir collectivement.

Ce film contient-il un appel à l’action ? Que souhaitez-vous que le public fasse, une fois que le générique de fin aura défilé ?

La communauté nous a demandé de faire ce film parce qu’elle voulait qu’un vaste public apprenne et comprenne ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons et à quel point c’est important pour nous. J’aimerais beaucoup que les gens voient le film et qu’ils saisissent mieux le lien étroit qui unit la santé de nos terres et de nos eaux à la santé collective de la communauté et à la santé individuelle de ses membres, et qu’ils se sentent une responsabilité par rapport à ça.

J’enseigne à l’Université Simon Fraser et je parle constamment aux étudiantes et aux étudiants des responsabilités que nous devons prendre à l’égard des terres et des eaux sur lesquelles nous vivons, ou, comme le disent certaines personnes, sur lesquelles nous ne sommes que des invités. Je me plais à dire que j’essaie d’agir comme une bonne parente sur les terres qui ne sont pas les miennes.

Il existe tant de façons d’aborder un sujet, tant de fins possibles lorsqu’on est cinéaste. Je tenais à ce que cette histoire en soit une d’espoir. À montrer le soin et l’amour que notre peuple apporte même à ces coins de terre et d’eau qui ont été dévastés, brûlés par les feux incontrôlés, réduits à un mince filet. Et s’il nous est permis de garder espoir devant autant d’oppression et de destruction, comment les autres pourraient-ils ne pas espérer aussi ?

Affiche

Extraits (en anglais seulement)

Images

Équipe

Générique

UN FILM DE

Lyana Patrick

DIRECTION PHOTO

Sean Stiller

MONTAGE

Milena Salazar

Erin Cumming

MUSIQUE ORIGINALE

Jesse Zubot

PRODUCTION

Jessica Hallenbeck

Tyler Hagan

Teri Snelgrove

PRODUCTION EXÉCUTIVE

Jessica Hallenbeck

Tyler Hagan

Shirley Vercruysse

Relations de presse

-

Katja De Bock

Attachée de presse – Vancouver

C. : 778-628-4890

k.debock@onf.ca | @NFB_Katja

-

L’ONF en bref

Fondé en 1939 et unique en son genre, l’Office national du film du Canada (ONF) produit, coproduit et distribue des documentaires et des films d’animation engageants, pertinents et innovants. Incubateur de talents, il est un des plus grands laboratoires de création au monde. Depuis plus de huit décennies, l’ONF permet aux Canadiennes et aux Canadiens de se raconter et de se rencontrer. Ses films sont de plus une ressource éducative fiable et accessible. L’ONF possède également une expertise reconnue mondialement en préservation et en conservation, en plus d’une riche collection vivante d’œuvres qui constituent un pilier important du patrimoine culturel du Canada. Jusqu’à maintenant, l’ONF a produit plus de 14 000 œuvres, dont 7000 sont accessibles gratuitement en ligne sur onf.ca. L’ONF ainsi que ses productions et coproductions ont remporté au-delà de 7000 prix, dont 11 Oscars et un Oscar honorifique récompensant l’excellence de l’organisation dans toutes les sphères de la cinématographie.