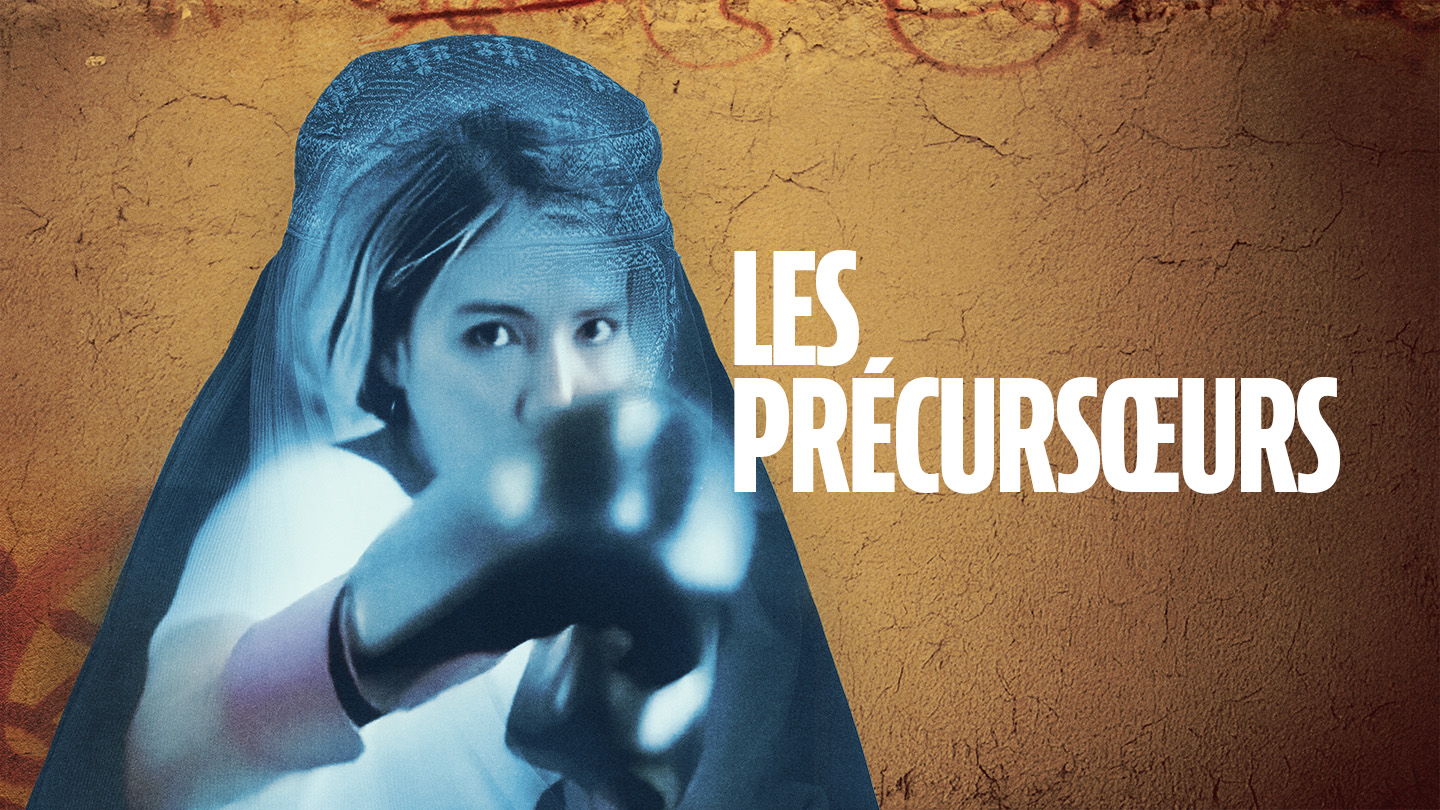

Les précursœurs

2025 | 75 min 28 s

Documentaire

Anglais, Dari, Farsi avec sous-titres français

Prix et festivals

Prix du Public - ShowcaseFestival international du film de Vancouver, Canada (2025)

Sélection officielleVancouver Asian Film Festival, Canada (2025)

Sélection officielleFestival du film ReelWorld, Toronto, Canada (2025)

Une production de l’Office national du film du Canada

Les précursœurs de Brishkay Ahmed présente cinq Afghanes en exil poussées par leur engagement pour la liberté et l’égalité à prendre la parole sur la scène internationale et à revendiquer leur patrie. Au fil de conversations franches, ces extraordinaires rebelles racontent l’Afghanistan, sa complexité, sa splendeur et ses combats, sous un angle profondément personnel.

Version originale: In the Room

En une phrase

Au fil de conversations franches, cinq Afghanes d’exception discutent de leur engagement pour la liberté et l’égalité, et révèlent ce qui les pousse à s’imposer sur la scène mondiale et à revendiquer leur pays.

Entretien avec Brishkay Ahmed

- Vous racontez que vous étiez gênée de vos origines afghanes lorsque vous étiez enfant, à Vancouver, jusqu’à ce que vous voyiez Nelofer Pazira-Fisk dans Kandahar, un film mettant en vedette une femme afghane dans le rôle de l’héroïne. Est-ce que la réalisation du documentaire Les précursœurs vous a permis de mieux comprendre l’histoire et l’avenir de l’Afghanistan ?

Le paysage et l’histoire en constante mutation de l’Afghanistan continuent de me surprendre et de me bouleverser, même si je viens de ce pays et que j’y ai passé beaucoup de temps depuis que je l’ai quitté, quand j’étais jeune. Les perpétuelles transformations de l’identité des femmes afghanes au sein de notre mère patrie sont un enseignement continu sur la fragilité de notre humanité et sur la réalité criante d’une menace qu’on fait toujours peser sur les droits des femmes.

Ce film en particulier n’a pas nécessairement approfondi ma compréhension de l’Afghanistan, puisque je connaissais déjà très bien l’histoire de mon pays d’origine. Il a surtout transformé ma conception de ce que signifie être une femme dans notre monde, ce que signifie être une femme qui risque tout pour prendre la parole et résister à l’oppression par l’expression personnelle. Par-dessus tout, je comprends aujourd’hui que l’histoire des femmes afghanes est un récit pertinent de mise en garde pour les femmes du monde entier. Nous devons toutes rester vigilantes.

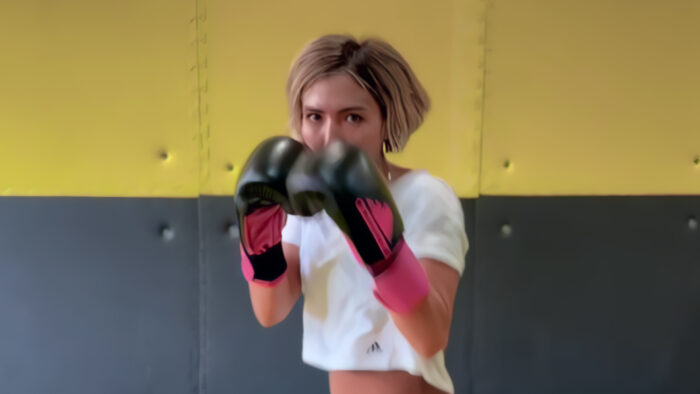

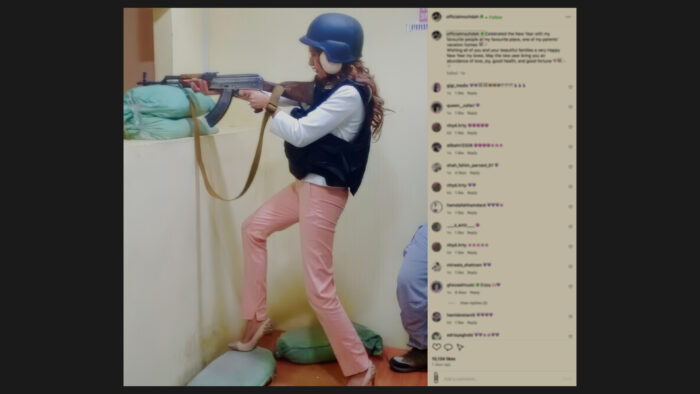

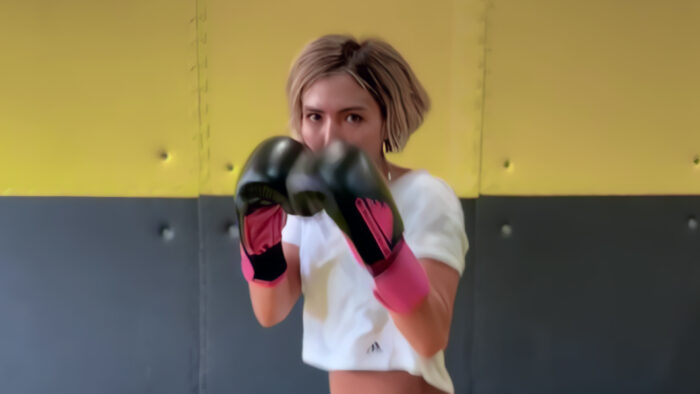

- Toutes les femmes présentées dans le film — Nelofer Pazira-Fisk, Vida Samadzai, Sahar Parniyan, Mozhdah Jamalzadeh et Shogofa Sediqi — ont acquis une renommée mondiale dans leur domaine respectif. Étant donné que chacune des femmes interrogées risquait de graves contrecoups, de l’exil aux menaces de mort, comment vous êtes-vous assurée qu’elles se sentaient suffisamment en sécurité pour raconter leur vécu ?

Ce film m’a rapprochée de femmes afghanes que je considère comme des héroïnes et des sœurs. Il est vrai qu’elles s’exposaient à des représailles. Elles ont bravé ce risque et continuent à le faire aujourd’hui. La sécurité des femmes afghanes n’est jamais acquise, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur des frontières carcérales de notre pays. Avec le soutien de ma productrice, Teri Snelgrove, de l’Office national du film du Canada, nous avons eu des discussions profondes et transparentes avec ces femmes pour connaître ce dont elles avaient besoin pour se sentir entendues et en sécurité. Nous avons simplement écouté leurs besoins et leurs explications. C’était pour nous la chose à faire : les écouter, leur donner l’espace dont elles avaient besoin et respecter leur souhait de courir le risque qu’elles choisissaient de prendre ; non pas taire leur choix et leur expression, mais les soutenir pleinement. En retour, ces femmes ont fait la même chose pour moi. Nous avons simplement manifesté du respect les unes pour les autres.

- Les entrevues qui composent le film sont à la fois intimistes et honnêtes. Est-ce que la décision de situer les conversations dans des espaces intérieurs privés était pour vous un autre moyen de souligner la situation actuelle des femmes afghanes, qui sont écartées de la vie publique ?

Mon choix de rencontrer ces femmes dans des espaces privés ne visait pas à mettre en relief le fait que les femmes sont retirées de la vie publique en Afghanistan. Ce n’était pas mon intention.

Chacune de ces femmes a son propre parcours, et ce vécu a engendré une ambiance et un climat particuliers dans lesquels leur vie se déroule. Mon objectif était de situer les conversations dans cette atmosphère, afin que nos échanges puissent se propager vers l’extérieur, de manière à établir une réelle connexion avec le passé par l’entremise de nos sens, et non pas seulement de notre intellect.

L’histoire de ces femmes a été influencée par le passage du temps, qui peut brouiller la mémoire et altérer le souvenir que nous gardons du passé, et qui applique le filtre des circonstances du présent à nos souvenirs. Le fait de situer chacune des femmes dans l’espace et le climat de son passé était — pour elles et pour moi — un moyen de nous replonger dans une époque passée et de nous rappeler des souvenirs. Comme une forme de conversation qui transcende le temps et qui rappelle en même temps notre interrelation.

- Le film est imprégné de votre perspective et de vos expériences, autant que de celles des femmes interrogées. Quelles difficultés avez-vous rencontrées à revisiter votre propre vie et votre travail, dans le contexte actuel en Afghanistan ?

Je n’ai aucun mal à scruter ma propre vie. La seule difficulté que j’ai rencontrée a été de reconnaître que je n’ai pas bien pris soin de Sahar lorsque j’étais sa réalisatrice dans une émission de télévision à Kaboul. Je la poussais à devenir comme les femmes occidentales que je connaissais, et ce n’était pas la chose à faire.

Devant cette erreur de jugement et la conscience que j’avais de ne pas l’avoir protégée adéquatement, j’ai compris à quel point la vie est fragile pour les femmes en Afghanistan. Elles gagnent lorsque nous les soutenons, mais si nous nous y prenons de la mauvaise façon, elles risquent de perdre. Et les conséquences peuvent être désastreuses.

- Depuis le retour au pouvoir des talibans, en 2021, une oppression systémique des femmes et des filles a été instaurée, notamment par les restrictions de l’accès à l’éducation et au travail et l’interdiction de prendre part à la vie publique. Devant cette radicale privation de leurs droits, comment les femmes répliquent-elles à une oppression aussi institutionnalisée ?

Les femmes afghanes ripostent au péril de leur vie. C’est la pure vérité. Elles luttent, et elles meurent. C’est la réalité. Il n’y a pas de réponse plus douce ou plus rassurante, seulement ce fait indéniable.

Depuis 2021, on a assisté à d’autres changements qui présentent un danger extrême pour les femmes afghanes. La Russie a déclaré reconnaître la légitimité des talibans comme gouvernement, ce qui est profondément inquiétant. Si d’autres pays imitent la Russie, la probabilité que les femmes afghanes récupèrent leurs droits — ou que les talibans soient chassés du pouvoir — s’amenuisera de plus en plus.

Il ne s’agit pas d’une question anodine. Cette situation constitue un sérieux danger pour les femmes de toute la région. Dans les pays voisins, par exemple en Iran, au Pakistan et au Bangladesh, les fondamentalistes observent la situation, et ils cherchent à étendre leur emprise. Il est là, le danger. La menace pèse donc aussi sur les femmes à l’extérieur de l’Afghanistan.

- Pendant que les femmes afghanes persistent à lutter pour leurs droits, comment la communauté internationale peut-elle les soutenir davantage ? Qu’est-ce que l’effacement ou l’érosion des droits des femmes en Afghanistan signifient pour la communauté mondiale ?

Je crois que, dans le monde d’aujourd’hui, les femmes doivent agir dans l’intérêt du bien commun et du bien-être collectif, et ce, partout sur la planète. Ce n’est pas le moment de faire des distinctions entre l’ici et l’ailleurs ou entre le moi et les autres, mais plutôt de nous unir sous un même « nous ». La communauté internationale peut soutenir les femmes afghanes en commençant d’abord et avant tout par condamner tout État qui reconnaîtrait les talibans comme un gouvernement légitime. C’est la première étape. Ensuite, des gestes comme ceux de la Cour pénale internationale, qui a récemment lancé des mandats d’arrestation contre les principales têtes dirigeantes des talibans, devraient être soulignés dans nos médias. Ils montrent aux hommes du monde entier que ces voyous à l’intérieur des frontières de l’Afghanistan ne sont pas de bons modèles de dirigeants et d’hommes. Cette étape est cruciale. Enfin, comme on le mentionne dans le film, Les précursœurs est une mise en garde pour toutes les femmes, dans tous les pays. Posez-vous ces questions : qu’avons-nous à apprendre de l’histoire des femmes afghanes ? Comment pouvons-nous nous protéger des conséquences tragiques, ainsi que de la persécution et de l’oppression actuelles ? Si vous choisissez de refuser cette oppression, alors exigez que les femmes afghanes aient le pouvoir de faire ce choix elles aussi.

- Chacune des femmes présentées se fonde sur sa propre expérience pour se prononcer en soutien aux femmes afghanes qui ont été réduites au silence. Votre film s’inscrit lui aussi dans cette prise de parole face au pouvoir. Tandis que les droits des femmes en Afghanistan s’effritent continuellement, quel message aimeriez-vous que le public retienne du film ?

Les femmes doivent s’unir et former une barrière mondiale contre l’oppression. Une pour toutes, toutes pour une !

Bande-annonce

Extraits

Affiche

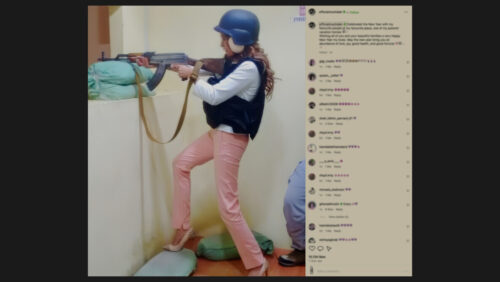

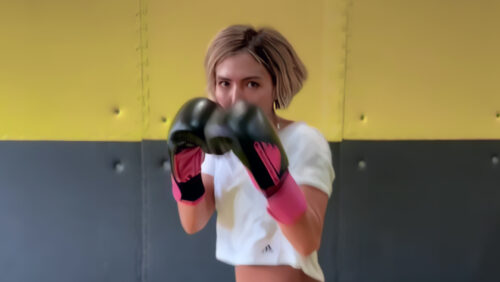

Images

Protagonistes

Liste des protagonistes

(Avec prononciation audio)

Équipe

Générique

LES PRÉCURSŒURS

Scénario et réalisation

Brishkay Ahmed

Production

Teri Snelgrove

Production déléguée

Jennifer Roworth

Direction photo

Diana Parry

Montage

Jessica Dymond

Musique originale

Zhovan Zoleikhapour

Avec

Nelofer Pazira

Vida Samadzai

Sahar Parniyan

Mozhdah Jamalzadah

Shogofa Sediqi

Conception de la production

Roxana Chapela

Conception de la projection

Bobbi Kozinuk

Prise de son

Lisa Kolisnyk

Premiers assistants à la caméra

Luke Strahm

Lauren Yim

Deuxième assistante à la caméra

Adeliya Filipchyk

Caméra B

Karina Jesson

Valeriya Khan

Premiers assistants à la caméra B

Valeriya Khan

Jamison Mitri

Décors

Roisin Horan

Rebecca Sjonger

Assistance artistique

Han Pham

Letitia Tiranayake

Assistance à la projection

Nova Weipert

Coiffure et maquillage

Courtney Yellow-Quill

Lampo Zeng

Coordination de la construction

Caleb Friesen

Menuiserie

Harrison Oswald

Dylan Gallant

Hayley Wilson

Photographie de plateau

Angel Lynne

Cheffe électricienne de plateau

Bianca Gueco

Machiniste en chef

Cholo Medina

Chariot caméra

Sahar Khalaji

Assistance à la cheffe électricienne

Lisa Ouabbache

Jesse Jade Evans

Natalia Bahamon

Dylan Holm

Machinistes

Oliver McCrea

Jeff Wood

Jackson Breitkreuz

Julien Gorguet

Fraser Lamb

Tyler Parsons

Ethan Sands

Éclairage

Krystal Chan

Alexa Ishikawa

Ryan Ding

Dylan Holm

Dakota Arsenault

Kyungwon Schin

Figuration

Sara Abdu Wadood

Henna Mann

Nielaab Hedayat

Meghan McAdam

Coordination principale de la production

Maddy Chang

Lee Clapp

Coordination de la production

Calvin Serutoke

Assistance à la production

Henna Mann

Amina Luthi

Jessie Bartsch

Shane Kennedy

Recherche

Katherine Milazzo

Assistance au montage

Nick Ogden

Bec Cranswick

Titres

Sterling Larose

Effets visuels

Bun Lee

Coordination technique

Wes Machnikowski

Lyne Lapointe

Conception sonore

Doug Paterson : supervision du son, conception sonore

Chris Hind : conception sonore additionnelle

Yegor Irodov : montage des dialogues, montage du bruitage

Mixage

May Guimarães

Service de mixage

Maverick Post Group Inc.

Colorisation

Lorne Wright

Service en ligne de traitement de l’image

Picture Shop

Remerciements particuliers

Chris Sheldon

Tug Phipps

Argent Grip & Lighting

VIVO Media Arts Centre

Carla Ritchie

Nazanin Oghanian

Genki Ferguson

Abundance Community Farm

Amir Niroumand

Tracey Friesen

Johanne Ascoli

Arts Umbrella

Alina Blackett

Alan Brodie

Elizabeth Campbell

Fazel Ahmed Afghan

Aoife King

Siobhan Grennan

Roberta Staley

Andrea Damiani

Howard J Davis

Sara Harowitz

Nikki Gill

Caitlin Veitch

Kim Temple

Jess Knights

Lynn Armitage

Benjamin Shepard

Mark Savage Photography

Javier Ruiz

Michael Jabri-Pickett

Mazhar Farooqui Sabir

Maysam Makhmalbaf

Amin Wahidi

Archives

FKH Media

Nelofer Pazira

Mozhdah Jamalzadah

Sahar Parniyan

Shogofa Sediqi

Brishkay Ahmed

Roxana Chapela

Women Make Movies

Wright’s Media

Reuters

Erik de Castro

Khaleej Times

OC Metro Magazine

Mark Savage

Shutterstock

Getty Images

CBC Archive Sales

Greystone Books

Images de la bande-annonce de Kandahar

fournie par Mohsen Makhmalbaf

The Georgia Straight https://www.straight.com/

Photo Ideacity, avec l’autorisation de Moses Znaimer

Archives, Office national du film du Canada

Bibliothèque présidentielle George W. Bush

Bibliothèque présidentielle Barack Obama

Guardian News & Media Ltd, 2024

Images Pond5 fournies par Abuair

Image provenant du journal The Christian Science Monitor

Christian Science Monitor© [2021]

Tous droits réservés. Utilisée sous licence.

Photo tirée de Behind the Headlines,

avec l’autorisation de l’institut de recherche Trinity Long Room

Hub Arts and Humanities, Trinity College Dublin

Photo de Mozhdah Jamalzadah prise sur

le plateau de Red Snow (Zhoh Daatsik Pictures),

avec l’autorisation de HAUITM

Sources

Los Angeles Times

The Bikini That Got the World Talking Equality

Kimi Yoshino, 20 novembre 2003

The Bombay Times

Agents of change or miss-representations?

Purnima Sharma et Piyali Dasgupta, 9 septembre 2006

Musique

« Devil’s Got a Gun »

Interprétation, Whitehorse,

avec l’autorisation de Six Shooter Records Inc.

« Dokhtare Afghan (Afghan Girl) »

Interprétation, Mozhdah Jamalzadah

Conseil principal, mise en marché

Laurianne Désormiers

Gestion de projet, mise en marché

Geneviève Bérard

Coordination de la mise en marché

Michelle Rozon

Relations de presse

Katja De Bock

Jennifer Mair

Administration de la production

Nathan Conchie

Carla Jones

Production exécutive

Shirley Vercruysse

© Office national du film du Canada, 2025

Relations de presse

-

Katja De Bock

Attachée de presse – Vancouver

C. : 778-628-4890

k.debock@onf.ca | @NFB_Katja

-

L’ONF en bref

Fondé en 1939 et unique en son genre, l’Office national du film du Canada (ONF) produit, coproduit et distribue des documentaires et des films d’animation engageants, pertinents et innovants. Incubateur de talents, il est un des plus grands laboratoires de création au monde. Depuis plus de huit décennies, l’ONF permet aux Canadiennes et aux Canadiens de se raconter et de se rencontrer. Ses films sont de plus une ressource éducative fiable et accessible. L’ONF possède également une expertise reconnue mondialement en préservation et en conservation, en plus d’une riche collection vivante d’œuvres qui constituent un pilier important du patrimoine culturel du Canada. Jusqu’à maintenant, l’ONF a produit plus de 14 000 œuvres, dont 7000 sont accessibles gratuitement en ligne sur onf.ca. L’ONF ainsi que ses productions et coproductions ont remporté au-delà de 7000 prix, dont 11 Oscars et un Oscar honorifique récompensant l’excellence de l’organisation dans toutes les sphères de la cinématographie.