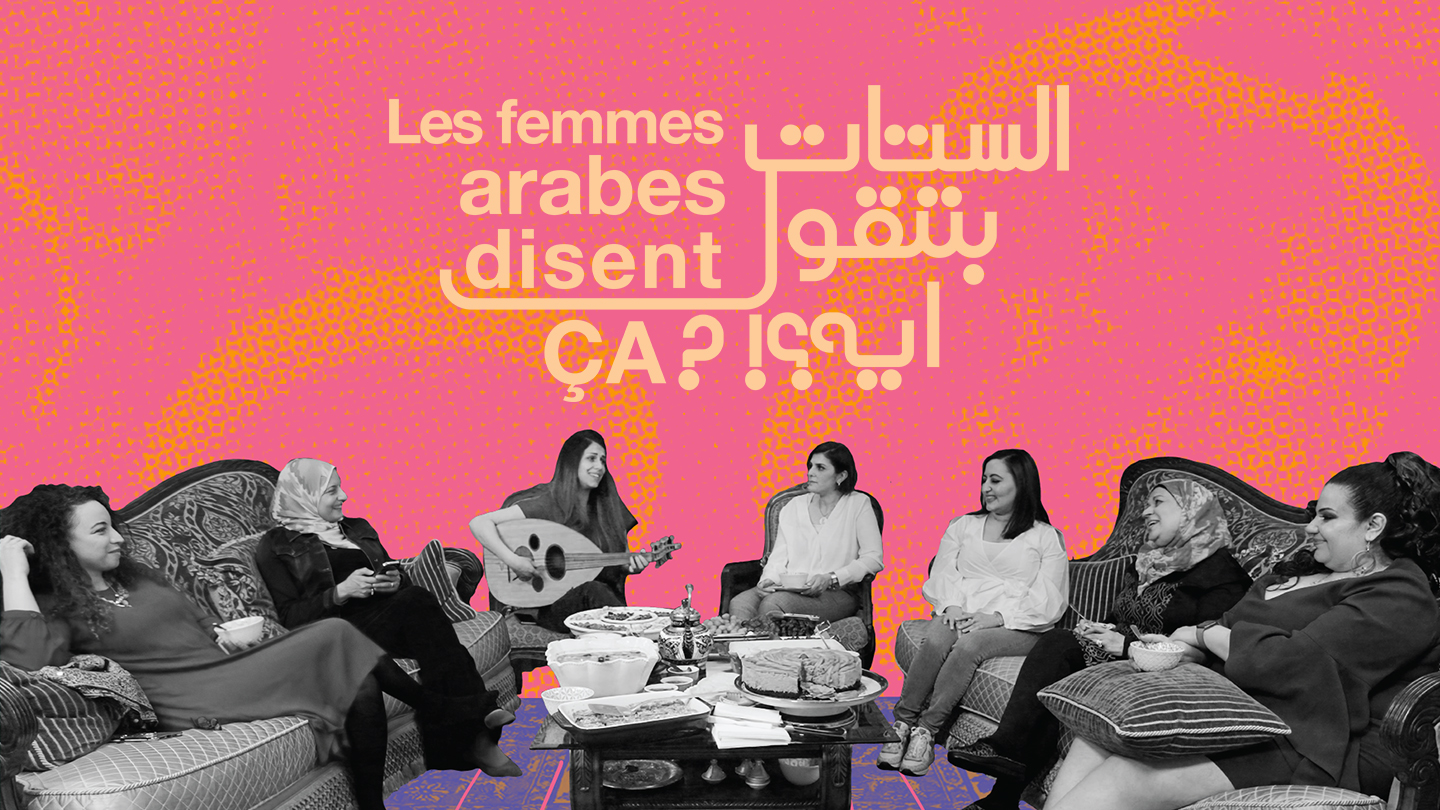

Les femmes arabes disent ÇA ?

2022 | 82 min

Documentaire

Version originale en anglais et arabe avec sous-titres français

Prix et festivals

Sélection officielleAANM’s Arab Film Festival, Michigan, États-Unis (2024)

Sélection officielleFestival du Monde Arabe, Montréal, Canada (2023)

Une production de l’Office national du film du Canada

Les femmes arabes disent ÇA ? saisit l’essence d’une vie passée entre deux univers, à parler et à rêver dans des langues et sur des territoires différents.

Nermeen, une jeune et audacieuse Canadienne d’origine égyptienne, nous invite à rejoindre son cercle d’amies, huit femmes arabes qui ont leur franc-parler et que l’amour du rire, de la nourriture et de la vie a rapprochées. Ensemble, elles s’interrogent sur le féminisme dans la société arabe et abordent des sujets sociopolitiques souvent tabous. Leurs conversations laissent entrevoir leur personnalité et révèlent leurs points de vue et leurs expériences uniques, tout en permettant une compréhension fine de ce que signifie « ne pas être d’ici ». Les femmes arabes disent ÇA ? témoigne de la résilience de ces femmes que nous avons peut-être déjà croisées sans avoir la chance de les connaître vraiment.

En quelques phrases et en une phrase

En quelques phrases

Avec beaucoup de franchise et autant de nuance, Les femmes arabes disent ÇA ? brosse un portrait sans précédent de femmes arabes vivant au Canada. Allant à l’encontre des idées reçues, le récit révèle les expériences et le point de vue uniques de huit femmes arabes qui partagent leurs opinions, leur cuisine et leurs éclats de rire. Au rythme de la poésie et de la musique, elles s’expriment sur le féminisme, la politique, l’exil et leur désir d’appartenance.

Présentation en une phrase

Réflexion radicale sur la politique, l’identité et le lieu de vie, Les femmes arabes disent ÇA ? se déploie au gré des conversations audacieuses, de l’hospitalité et de la franchise d’un groupe de femmes arabes.

Synopsis Long

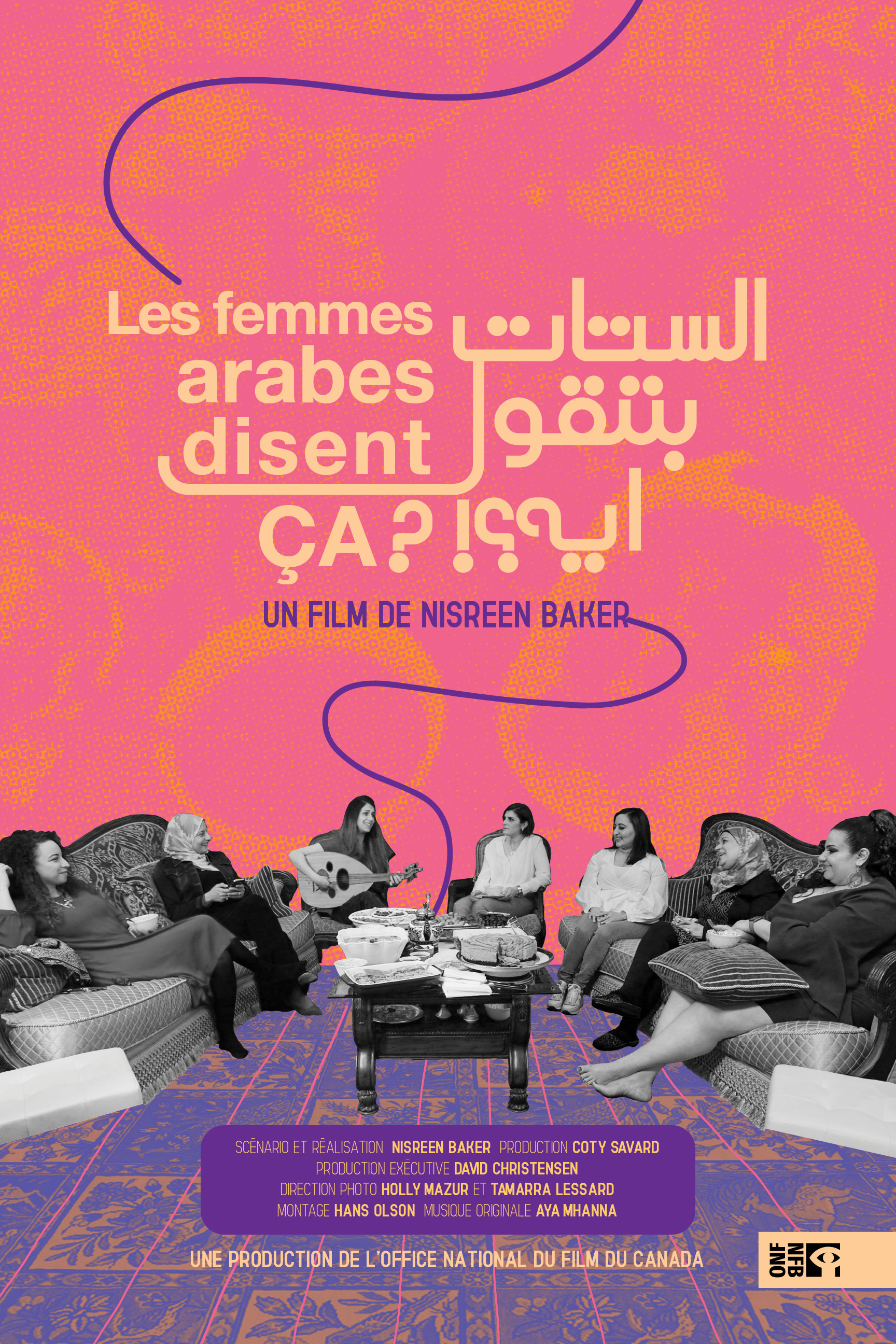

Les femmes arabes disent ÇA ?, de la cinéaste canadienne d’origine égyptienne Nisreen Baker, présente les femmes arabes comme elles n’ont jamais été montrées auparavant.

De retour à Edmonton après un voyage en Égypte au chevet de sa mère, Nermeen, une Canadienne d’origine égyptienne, lit le poème qu’elle a écrit sur le sentiment d’exil. Elle nous présente ses amies, originaires de différents pays arabes, qui « adorent rire » : Nedra, Carmen, Aya, Sanaa, Tereza, Laylan et Hala. Ces Canadiennes d’origine arabe ont leur franc-parler et ne craignent pas de montrer leurs forces et leurs vulnérabilités. Dans ce film aux textures multiples, ces femmes se sont donné les moyens de raconter leur histoire en captant leur vie durant la pandémie à l’aide de leur téléphone cellulaire.

Au travers de cette mosaïque de huit fenêtres, elles nous donnent accès à leur vie, en révélant des points de vue et des expériences personnels et en revendiquant leur propre histoire. Au milieu de discussions, de débats et de plaisanteries, ponctués par le chant d’Aya, elles déconstruisent leur culture patriarcale et abordent des enjeux épineux, souvent tabous. Canadienne d’origine syrienne, Aya explique qu’elle a utilisé son oud (luth arabe) comme une « arme » durant la guerre en Syrie.

Quand ces femmes se rencontrent enfin en personne chez Nedra, l’émotion est grande et mène à des discussions politiques. Si ces débats finissent par cesser, leurs plaisanteries et leurs piques jamais ne s’éteignent, alors qu’elles partagent un appétissant iftar, le repas qui rompt le jeûne durant le ramadan, même si certaines d’entre elles ne sont pas musulmanes. Devant des desserts colorés, les huit femmes abordent finalement leur quête identitaire et leur désir d’appartenance.

Mot de la réalisatrice

Ce sont les discussions que j’ai généralement avec mes amies lorsque nous nous rencontrons qui ont inspiré mon film Les femmes arabes disent ÇA ?, dont la réalisation a nécessité cinq ans. Lorsque j’ai parlé de ces discussions au producteur exécutif de l’ONF David Christensen, il m’a fait remarquer qu’elles feraient un bon sujet de film. Je me suis mise au travail sur le champ !

Dans leurs écrits du XIXe siècle, la plupart des orientalistes décrivaient la femme arabe comme un être exotique, soumis et illettré. L’essentiel des films qui ont suivi est allé dans ce sens, ajoutant à ces qualificatifs celui de « victime ». Puis, les médias grand public ont relayé ce stéréotype et l’ont perpétué, confortant ainsi la notion selon laquelle non seulement la femme arabe, mais la communauté arabe au grand complet était « l’Autre ».

Je ne crois pas qu’un individu ou qu’un groupe d’individus soit unidimensionnel. Ainsi, ce que j’ai cherché à faire avec ce film est de révéler les dimensions multiples des femmes arabes et de dissiper les stéréotypes entourant ces dernières. J’ai voulu montrer l’élégance dont elles font preuve pour aborder des sujets épineux, leur sororité et leur résilience face au deuil culturel. J’ai également souhaité lancer une invitation au public à nous rejoindre dans nos salons ou à la table de nos cuisines, dans nos maisons, pour voir et comprendre ce que nous sommes vraiment, afin de bâtir des ponts entre les personnes d’origine arabe et leurs compatriotes du Canada, d’Amérique du Nord et d’Europe. C’est d’ailleurs pour cela que j’ai choisi de filmer en me faisant toute petite, en simple observatrice.

La communauté arabe, la femme arabe plus particulièrement, n’aime généralement pas se faire filmer ; c’est ce qui a constitué mon plus grand défi de réalisation. Pour donner vie à ce projet, j’ai dû sélectionner celles qui, dans mon groupe d’amies, ne se font pas prier pour parler et qui étaient d’accord pour exprimer leurs opinions à l’écran. Je voulais également présenter une mosaïque de cultures et de perspectives à l’intérieur de la communauté arabe. Voilà pourquoi j’ai choisi de montrer des femmes de différents pays arabes et de différentes confessions religieuses. Lorsque ces dames ont accepté de prendre part à mon film, David, la productrice Coty Savard et moi-même avons commencé à en planifier la production. Puis la COVID a frappé !

La pandémie a été le plus grand défi posé à ce film. J’ai changé de cap et décidé de rendre compte de ce qui se passait : les confinements, les masques et tout le reste. David et Coty m’ont laissé faire, et c’est tout à leur honneur. Mais nous avons dû miser sur des méthodes de production peu habituelles. Il s’agissait là d’une occasion unique de permettre à ces femmes de nous montrer et de nous dire ce qu’elles voulaient, en se filmant elles-mêmes, sans réalisatrice ni directeur photo pointant la caméra sur elles. Pour cela, il a fallu que je leur explique les principes de la lumière, des ombres, des angles de la caméra et des enregistrements sonores. Tout cela virtuellement. Après deux années à se filmer et à raconter leurs histoires personnelles, les participantes ont enfin pu se rencontrer en personne, lorsque le confinement a été levé.

En brossant ces portraits et en tissant les histoires personnelles des participantes, avec toute la gamme des enjeux auxquels elles sont confrontées, j’espère que le public verra la diversité des points de vue non seulement dans ce groupe de femmes, mais au sein de la communauté arabe tout entière, afin que nous établissions un dialogue qui permette de bâtir ces ponts, en toute connaissance de cause.

Bande-annonce

Extraits

Affiche

Images

Les femmes dans le film

Contactez l’attachée de presse de l’ONF pour obtenir des images en haute résolution destinées à l’impression.

Équipe

Générique

Scénario et réalisation

Nisreen Baker

Participation (en ordre alphabétique)

Aya Mhana

Carmen Eissa

Hala Hassan

Laylan Alzahawi

Nedra Kharrat

Nermeen Youssef

Sanaa Khalil

Tereza Demian

Montage

Hans Olson

Direction de la photographie

Tamarra Lessard

Holly Mazur

Autres images captées sur iPhone

Aya Mhana

Carmen Eissa

Hala Hassan

Laylan Alzahawi

Nedra Kharrat

Nermeen Youssef

Sanaa Khalil

Tereza Demian

Prise de son

Ariana Brophy

Dmitri Bandet

Myles Belland

Musique originale

Aya Mhana

Instrumentistes

Adham Radwan

Alaa Alabdallah

Amjad Aljaramani

Anas Srayaldin

Musique originale, Aya Mhana

© Office national du film du Canada (SOCAN), 2023

فوق النخل orفوق إلنا خل

« Foog El Kehl ou Foogen Elna Khel » [Au-dessus du palmier ou Nous avons là-haut une personne aimée]

Composition, Othman Al-Mawsili

Paroles, Jubouri Al-Najjar

Du domaine public

قضية عم احمد

« Kadyt Am Ahmed » [Le cas de l’oncle Ahmed]

Écriture et composition, Omar Khairat

© SACERAU, 2023

و من الشباك

« Wemn el shebak » [Par la fenêtre]

Composition, Mohamed Abdel Rahim El Masloob

Du domaine public

آه يا حلو يا مسلين

« Ah Ya Helw Ya Msaleeny » [Oh toi la belle qui me tiens compagnie]

Composition, Mohamed Abdel Rahim El Masloob

Du domaine public

دقوا المزاهر

« Douqqo El-Mazaher » [Joue du tambour]

Composition, Fareed Al-Attrach

Paroles, Fathy Quora

© SACERAU, 2023

تحت الياسمينة ف الليل

« Tahat El Yasimena Fil Leel » [Sous le jasmin la nuit]

Écriture et composition, Med Hedi Jouini

© OTDAV, Organisme tunisien des droits d’auteur et des droits voisins, 2023

« Roots »

Composition et interprétation, Aya Mhana

© Office national du film du Canada (SOCAN), 2023

Ingénieurs de la vision

Dmitri Bandet

Hans Olson

Conception sonore et mixage

Johnny Blerot

Traduction

Nisreen Baker

Roula Salam

Zoé Major

France Gladu | ONF

Transcription

Roula Salam | Words Without Borders

Zoé Major

Montage en ligne et colorisation

Serge Verreault | ONF

Jason Ludwig | Studio Post

Titres et éléments graphiques

Alicia Krawuchuk | Studio Post

Cynthia Ouellet | ONF

Droits musicaux

Elizabeth Klinck

Recherche

Nisreen Baker

Scénariste-conseil

Bonnie Thompson

Supervision de la production

April Dunsmore

Esther Viragh

Responsables du studio et de la production

Devon Supeene

Darin Clausen

Coordination de la production

Jessica Smith

Everett Sokol

Administration du studio

Bree Beach

Darin Clausen

Coordination technique

Lyne Lapointe

Luc Binette

Conseiller juridique

Christian Pitchen

Agentes, marketing

Leena Minifie

Carly Kastner

Kelly Fox

Coordonnatrice, marketing

Michelle Rozon

Attachée de presse

Katja De Bock

Productrice

Coty Savard

Producteur exécutif

David Christensen

Productrice associée, producteur associé

Devon Supeene

Everett Sokol

Remerciements

Abdel Kharrat

Haitham Kharrat

Brittany Goertz

Amber Haque

Sophia Haque

Susan Demian

Enya Ajram

Ahmed Kashkash

Katya Avalos

Baya Ben Fadhel

Maysa Ben Fadhel

Lana Razzo

Israel Carapia Garcia

Yara Jaber

Jude Jaber

Jay Jaber

Alissar Jaber

Ghayth Jaber

Julnar Jaber

Loubna Jaber

Lucy Jaber

Chalimar Jaber

Bayan Jurdi

Nathalie Jurdi

Tania Jurdi

Diane Akl

Rana Akl

Tatiana Akl

Jad Akl

Wajdi Akl

Hana Karame

Iris Ng

Le film a été tourné à amiskwacîwâskahikan (Edmonton, Alberta) sur le territoire visé par le Traité no 6, la patrie métisse et la Métis Nation of Alberta, Région 4, ainsi que sur les territoires traditionnels de nombreuses Premières Nations, dont les Nêhiyawak (Cris), les Dënesųłı̨né (Dénés), les Nakota Isga (Sioux des Nakota), les Anishinaabe (Saulteaux) et les Niitsitapi (Pieds-Noirs).

Relations de presse

-

Katja De Bock

Attachée de presse – Vancouver

C. : 778-628-4890

k.debock@onf.ca | @NFB_Katja

-

L’ONF en bref

Depuis plus de 80 ans, l’Office national du film du Canada (ONF) produit, distribue et conserve ces histoires, qui forment aujourd’hui un vaste patrimoine audiovisuel représentant les Canadiens et Canadiennes.

Pour raconter ces histoires, l’ONF collabore avec des cinéastes de partout au pays, de toutes les générations et de tous les horizons. Il mobilise leur force créative afin de créer du contenu pertinent et toujours plus audacieux qui rejoint un public curieux, engagé et diversifié. L’ONF travaille également avec les spécialistes de l’industrie pour favoriser l’innovation dans toutes les sphères du récit, du format aux modes de diffusion.

Chaque année, une cinquantaine de films d’animation et de documentaires percutants s’ajoutent à sa vaste collection de plus de 14 000 titres, dont la moitié sont accessibles gratuitement sur onf.ca.

Par sa mission, son statut et ses productions, l’ONF nourrit l’identité culturelle canadienne et façonne aujourd’hui le Canada de demain.