Je ne sens plus rien

2016 | 9 min 31 s

Prix et festivals

Film d’ouvertureLes Sommets du cinéma d'animation 2016

Compétition nationale - Courts métrages - Catégorie films professionnelsAnima Brussels 2017

Compétition internationale court documentaire et animationDOK Leipzg 2017

Synopsis

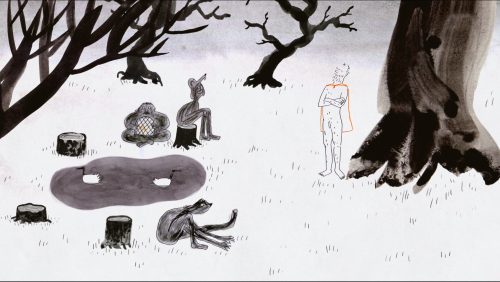

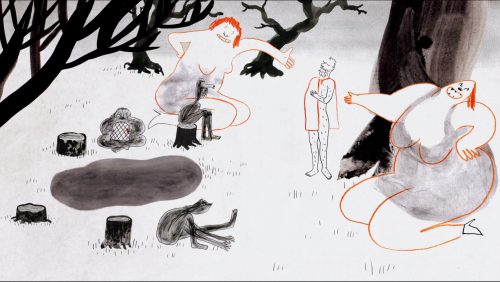

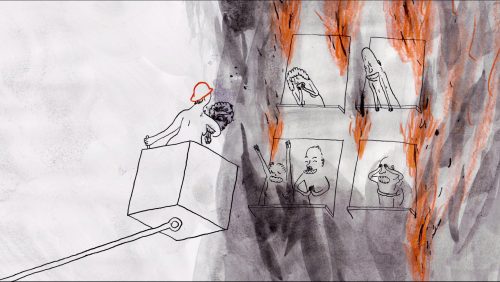

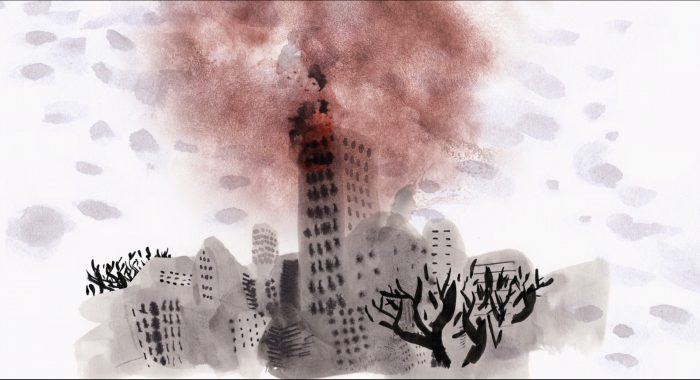

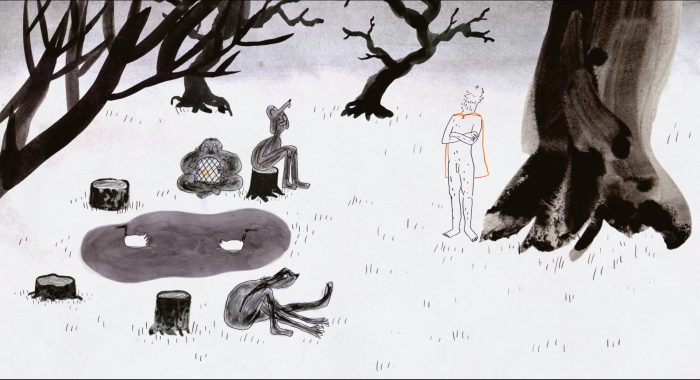

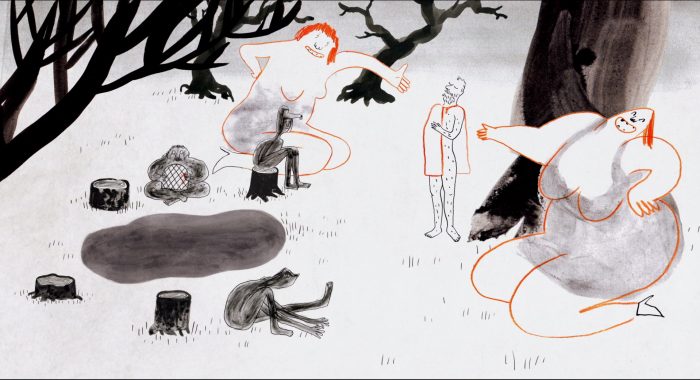

Lui est magicien, elle est pompière. Pour se tenir à l’écart des aléas de la planète agitée, les deux amoureux vaquent à leurs occupations quotidiennes dans une nacelle perchée dans les airs. Leur défi : se maintenir en équilibre tout en haut alors que tout va de travers ailleurs. Mais la vie est ainsi faite que les pompiers doivent éteindre des feux et les magiciens, se donner en spectacle. Comment alors assumer ses devoirs dans ce monde détraqué ?

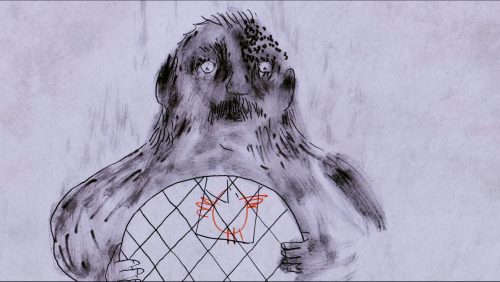

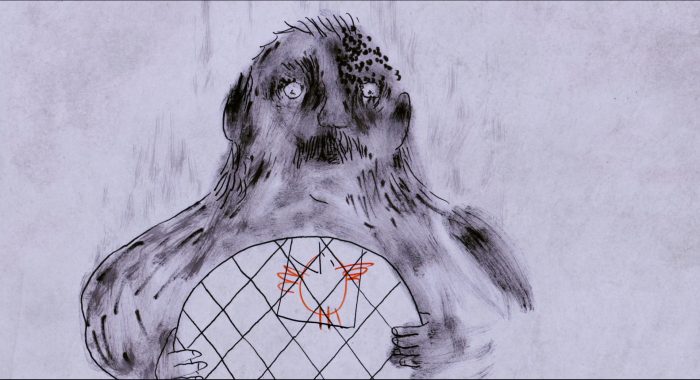

Auteurs du court métrage d’animation musical Autour du lac, qui avait fait chanter les festivaliers en 2013, les cinéastes belges Noémie Marsily et Carl Roosens signent ici une satire de notre monde en déroute, mettant en cause aussi bien la société du spectacle que la tentation du repli sur soi, faisant surgir l’humour et la tendresse dans le chaos. Soutenu par une ligne agile et souple, le récit de Je ne sens plus rien bascule d’une situation loufoque à l’autre en provoquant chaque fois l’étonnement. Grâce au talent des cinéastes pour la caricature, ce monde improbable ressemble étrangement au nôtre. Le déroulement des péripéties, ponctué d’envolées absurdes, est porté par une riche trame sonore où, en écho au désordre contemporain, s’entremêlent bruits, musique et même la voix de la soprano québécoise Natalie Choquette.

Entretien avec Noémie Marsily et Carl Roosens

Que signifie ce titre énigmatique, Je ne sens plus rien ?

Ce titre est arrivé assez tôt dans le processus. Il renvoie à une forme d’anesthésie, d’engourdissement, qui atteint les personnages du film : la pompière est insensible aux flammes, le magicien disparaît et reste coincé dans cette espèce d’inconsistance, les rescapés de l’incendie sont hébétés et amorphes. Le titre a quelque chose d’un peu indéfini qui nous a accompagnés tout le long de la réalisation.

Votre film dépeint un univers déroutant. Ce que vous montrez est-il une représentation de notre propre monde ? Si oui, qu’avez-vous voulu exprimer et quel est votre constat sur celui-ci ?

Comme nous travaillons de manière intuitive, nous n’avons pas du tout réfléchi à ça au début du projet. Au fur et à mesure que la réalisation avançait, que nous animions ces personnages, cette ville, ces incendies et que tout cela prenait vie, le monde du film s’est concrétisé et on y découvrait de plus en plus de liens avec le nôtre. Donc, oui, cela pourrait être une projection de notre monde, qui contient une sorte de violence constante au milieu de laquelle on essaie de trouver une manière de vivre.

Lorsque nous faisions les premières recherches graphiques, la chanson La ville est triste, du duo français Arlt, nous a beaucoup émus et inspirés : « Le jour est mol, l’amour est fol et la ville est triste… Tout ce vent, tout ce vent, qui a rendu tous ces gens dingues… »

Vous sentez-vous une affinité avec les grands courants belges de l’humour, de l’absurde et du surréalisme ?

Pas particulièrement. Ce sont des choses que nous avons assimilées automatiquement parce que nous baignons dedans depuis longtemps, mais nous n’y faisons pas consciemment référence. Nous habitons en ce moment tout près du musée Magritte à Bruxelles sans y avoir encore mis les pieds… Enfants, nous avons gobé du surréalisme belge à toutes les sauces, mais ce qui nous a marqués, ce sont plutôt les humoristes Les Snuls, le film C’est arrivé près de chez vous, la série de bédé Idées noires de Franquin, les tableaux de James Ensor, le groupe de rock Les tueurs de la lune de miel. Il doit sûrement nous en rester quelque chose…

Dans le domaine de l’animation, quelles sont vos principales sources d’inspiration ?

Ouvre la diversité et la quantité de choses incroyables et inspirantes que nous avons la chance de découvrir ces derniers temps sur Internet et en festivals, voici en vrac les quelques révélations qui ont déclenché chez nous l’envie de faire de l’animation : Patar et Aubier, Priit et Olga Pärn, Phil Mulloy, David Shrigley, Peter Millard… Ce qui nous plaît chez ces artistes, c’est leur grande liberté, leur spontanéité, leur humour aussi, bien sûr…

Carl, vous êtes également musicien et compositeur. Comment cela se répercute-t-il dans votre travail ? Par exemple, accordez-vous une plus grande attention à la dimension sonore et musicale ?

En tant que musicien, j’adore les collaborations, quand un morceau de musique passe entre plusieurs mains. Notre travail avec Pierre-Yves Drapeau, qui a composé la bande sonore de notre film, a été passionnant ! Au fur et à mesure des discussions, des essais, nous sentions Pierre-Yves s’imprégner du film. Il a apporté des choses auxquelles nous n’aurions jamais pensé, comme l’air d’opérette qui revient plusieurs fois. Nous voulions que la musique et les bruitages jouent un rôle narratif important, et ça fonctionne au-delà de nos espérances !

Pour d’autres projets, comme la série hybride Pauvre histoire pauvre, dont j’ai bricolé seul l’image et le son de A à Z, je m’amuse beaucoup. J’ai trouvé ici quelque chose qui rassemble tout ce que j’affectionne.

Comment votre travail en couple se déroule-t-il quand vous faites un film ?

De manière générale, nous échangeons beaucoup, à toutes les étapes. Dès que nous y voyons plus clair, nous allons nous balader pour discuter. Parfois, nous pouvons parler pendant des jours d’un petit détail ; parfois, nous remettons tout en question en cinq minutes. À certains moments, c’est éprouvant, mais quand nous parvenons à faire un bond en avant, c’est grisant.

L’important est d’être sur la même longueur d’onde, de sentir que nous travaillons à la même idée, que nous adhérons tous les deux à ce que nous sommes en train de faire. Ensuite, nous essayons de fonctionner selon notre envie. Nous nous laissons à chacun une grande liberté, mais nous sommes intransigeants l’un envers l’autre quand nous sentons qu’un truc achoppe. Concrètement, pour ce film, de l’écriture à l’animation, nous avons tout fait ensemble en nous répartissant le travail en fonction de notre intuition.

Je ne sens plus rien constitue votre première collaboration avec l’ONF. Que retenez-vous de cette expérience ?

Ça a été une très riche expérience. Pendant le mois et demi que nous y avons passé, le film n’a cessé d’évoluer, de se bonifier. Lorsqu’on a le nez trop longtemps dans un projet, on ne comprend plus trop ce que l’on est en train de faire, on perd un peu le fil. Les gens que nous avons rencontrés à l’ONF et avec qui nous avons discuté ont véritablement nourri le film et lui ont donné un sacré coup de fouet ! Voir travailler la bruiteuse Lise Wedlock a été incroyable : les images prenaient vie sous nos yeux, on avait enfin un regard nouveau sur le film. La même chose s’est produite à l’étalonnage avec l’excellent travail du directeur technique Pierre Plouffe. Le film a pris chair à l’ONF.

Bande-Annonce

Matériel promotionnel

Images

Équipe

Générique

Scénario, réalisation et animation/ Script, Direction and Animation

Noémie Marsily

Carl Roosens

(Studio cramique)

Cantatrice

Natalie Choquette

Voix

Noémie Marsily

Carl Roosens

Musique originale et conception sonore

Pierre Yves Drapeau

Musiciens

Pierre Yves Drapeau

Denis Chartrand

Bruitage

Lise Wedlock

René Lussier

Enregistrement sonore

Luc Léger

Geoffrey Mitchell

Mixage

Serge Boivin

Remerciements spéciaux à

Isabella Cieli

Bernard Delville

Tomo De Ridder

Annick Faniel

Sacha Goerg

Joanna Lorho

Robin Marsily

William Marsily

Pascal Matthey

Barbara Otto

Charlotte Poels

Nathalie Vanderlinden

Remerciements

Manon Ache

Alexandra Declerc

Martin Delisle

Emmanuelle Duplan

Clara Estable

Guillaume Hittelet

Élisa Labbé

Corinne Le toquin

Léna Martinez

Laureline Massias

Juliette Paquet

Lise Rémon

Pin-Tsen Ye

Merci Sylvia Roosens, Ce film est pour toi

Équipe ONF

Directeur technique

Pierre Plouffe

Coordonnateur technique, animation

Yannick Grandmont

Monteur en ligne

Denis Pilon

Coordonnateur technique

Daniel Lord

Coordonnatrice de production

Michèle Labelle

Administratrice

Diane Régimbald

Équipe administrative

Diane Ayotte

Karine Desmeules

Agente de mise en marché

Geneviève Bérard

Producteurs

Delphine Cousin (Zorobabel)

Delphine Renard (Zorobabel)

William Henne (Zorobabel)

Marc Bertrand (ONF)

Productrice exécutive

Julie Roy (ONF)

Zorobabel

avec la participation du

Centre du cinéma et de l’audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles

En coproduction avec

l’Office national du film du Canada

Relations de presse

-

Nadine Viau

Attachée de presse – Montréal

C. : 514-458-9745

n.viau@onf.ca

-

L’ONF en bref

L’Office national du film du Canada (ONF) est un chef de file dans l’exploration de l’animation comme forme d’art, de mise en récit et de contenu innovateur pour les nouvelles plateformes. Il produit des œuvres d’animation audacieuses dans ses studios situés à Montréal, mais aussi partout au pays, et collabore avec les créateurs et créatrices les plus en vue de la planète dans le cadre de coproductions internationales. Les productions de l’ONF ont remporté plus de 7000 récompenses, dont, en animation, 7 Oscars et 7 Grands Prix du Festival d’Annecy. Pour accéder à ces œuvres uniques, visitez ONF.ca.

-

Zorobabel

Depuis 1997, Zorobabel mène une politique de production de films d’auteur. La plupart des réalisateurs avec qui l’atelier travaille en sont à leur premier ou deuxième film. Les courts métrages produits par Zorobabel sont à la croisée de plusieurs pratiques artistiques : théâtre, littérature, danse, musique, arts plastiques, documentaire, etc. Ils sont largement diffusés en festivals et ont remporté de multiples prix (85 à ce jour).