Initiation à la technologie

2018 | 8 min 49 s

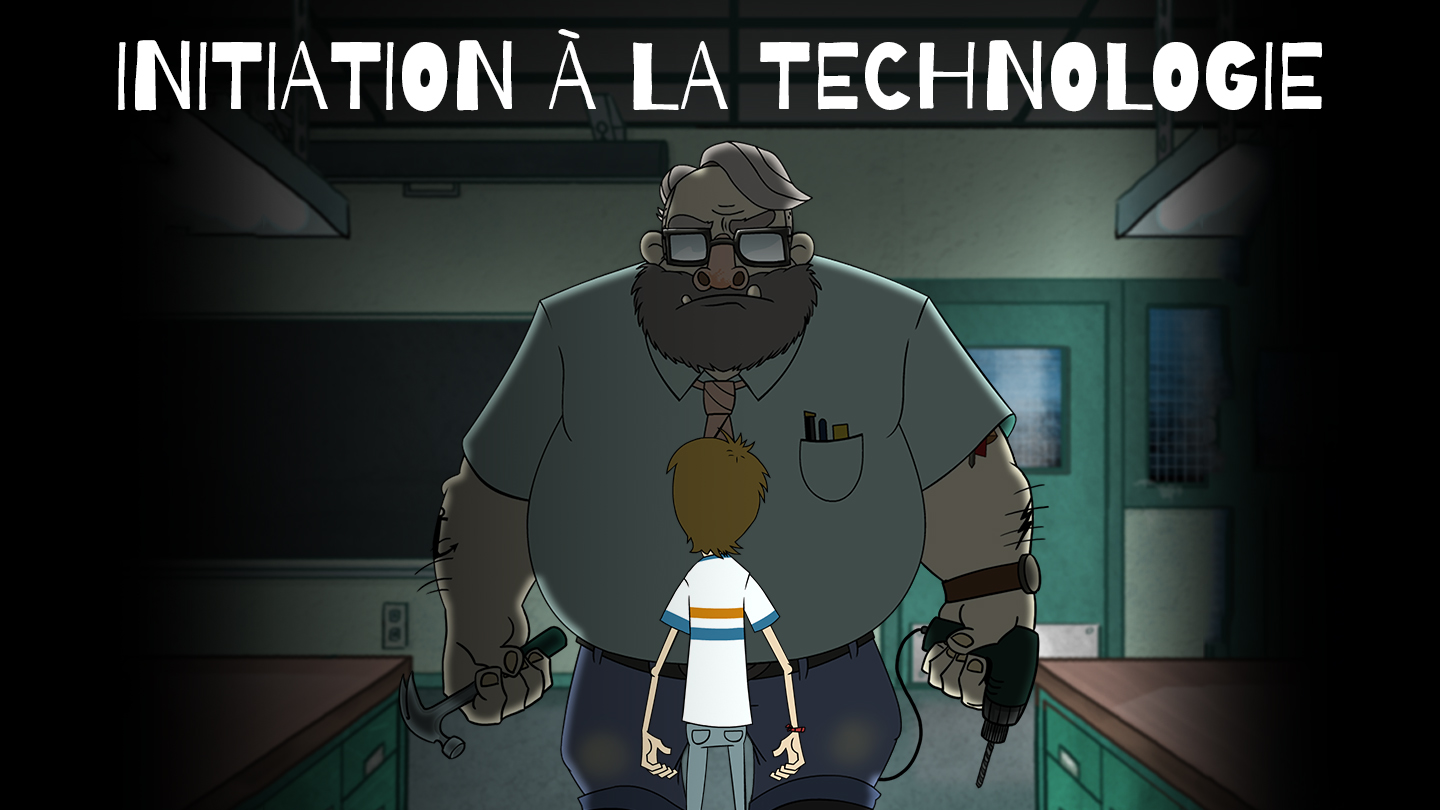

L’espace de ce court métrage d’animation, le scénariste et réalisateur Hart Snider nous ramène à l’école secondaire, histoire de nous faire partager ce sombre, mais non moins amusant récit d’un passage à l’âge adulte. Fin des années 1980, au temps du baladeur, de Pac-Man, de Wayne Gretzky : Hart redevient un ado anonyme. Il n’ose pas inviter la fille de ses rêves à sortir et vient de découvrir qu’il doit s’inscrire à un atelier d’arts industriels plutôt qu’au cours d’économie familiale qu’il avait choisi.

Hart redoute cet atelier et le terrifiant Monsieur P., l’enseignant qui le dirige. Menacé par la brute de l’école et sermonné par Monsieur P. au sujet des horribles conséquences possibles de l’utilisation des outils électriques industriels, il donnerait tout pour suivre l’odeur des biscuits chauds jusqu’à la classe d’économie familiale, au bout du corridor.

Malgré ses efforts, Hart échoue l’atelier à plusieurs reprises et Monsieur P. continue de l’écraser. Mais il persévère et, chemin faisant, apprend peu à peu à se découvrir.

Initiation à la technologie présente un attrait universel en ce qu’il explore les thèmes de l’aliénation au secondaire, des rôles traditionnels liés au sexe et de l’acceptation de soi. Il pose un regard intègre sur les vicissitudes de la croissance, examinées selon la perspective d’un adolescent qui a quitté l’enfance, mais ne sait pas très bien ce que signifie être un homme.

Une ligne

Un récit « drôlement sombre » de Hart Snider sur le passage à l’âge adulte. Un ado qui tente de survivre à l’école secondaire — et à un atelier — apprend chemin faisant à se découvrir.

Synopsis court

Hart Snider nous ramène à l’école secondaire, où il est redevenu un ado anonyme, incapable d’inviter la fille de ses rêves à sortir et forcé de participer à un atelier dirigé par le redoutable Monsieur P. Un regard « drôlement sombre » sur la croissance, vue selon la perspective d’un garçon au seuil de l’âge adulte.

Hart Snider – Q et R

S’agit-il d’une histoire vécue?

Oui.

Puisque c’est le cas, qu’est-ce qui vous a incité à utiliser ce chapitre de votre vie comme base d’un film?

Initiation à la technologie fait suite à mon premier film, Le match de basketball [2011], un court métrage d’animation sur l’époque de mes neuf ans qui raconte le jour où les anciens élèves du professeur le plus raciste du Canada ont été invités à la colonie de vacances juive où je me trouvais.

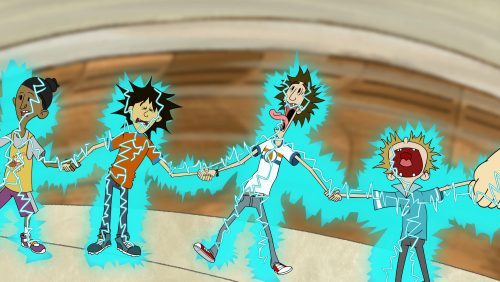

Initiation à la technologie se déroule cinq ans plus tard et s’inspire d’une histoire vécue – que j’ai racontée des millions de fois – sur le fait que j’ai voulu suivre le cours d’économie familiale au secondaire, mais qu’on ne me l’a pas permis. Il m’a plutôt fallu composer avec M. P., un professeur d’atelier dégueu et tatoué qui se servait de son outil à décharge électrique pour « faire passer le courant » dans la classe. « Le premier qui lâche est une mauviette », disait-il en me regardant droit dans les yeux.

Qu’avez-vous ressenti en revenant sur cette période de votre vie?

C’était à la fois hilarant et terrifiant. Le premier cycle du secondaire est la période la plus gênante de la vie. C’est déjà TELLEMENT dramatique! Mais j’en suis encore à essayer de me remettre d’avoir participé à ce cours en atelier. Depuis, je n’ai jamais cessé de faire des blagues là-dessus en guise de thérapie.

Lorsque j’ai commencé à travailler sur ce film, j’ai aussi repris contact avec d’anciens amis qui m’ont fait part d’autres anecdotes à propos de ce professeur, que j’ai intégrées au film.

Qu’est-ce qui vous a amené à conclure que le sujet se prêtait mieux à l’animation qu’à un court métrage de fiction?

Je me suis dit qu’au moyen de l’animation, je pouvais illustrer l’ambiance du cours au quotidien, mais également représenter mon état mental de stress, puisque je me suis trouvé durant toute une année dans la classe d’un professeur qui, j’en étais sûr, avait une dent contre moi.

Et puis, j’aimais la simplicité d’une histoire racontée par une seule voix, qui incarne parallèlement les divers personnages entendus durant le film. Le comédien Fred Ewanuick a prêté sa voix à la narration et il a brillamment rendu cet aspect du projet!

Combien de temps vous a-t-il fallu pour réaliser le film, du scénario à l’écran?

Environ trois ans! Mais pendant ce temps, j’étais aussi occupé à travailler à trois séries télévisées et à deux longs métrages. Parmi toutes ces activités, Initiation à la technologie était la constante, et il est vraiment passionnant de pouvoir enfin partager le résultat avec le public!

Pour qui avez-vous fait ce film? Quel public souhaitez-vous attirer?

En général, j’aime raconter des histoires drôles pour évoquer des moments dramatiques de ma vie où j’ai été forcé de faire des choix, d’apprendre de dures leçons et de grandir. J’ose espérer qu’elles peuvent plaire à tous les publics.

Je pense que les jeunes aimeront l’humour noir de Initiation à la technologie, le fait que l’histoire se déroule à l’école et qu’elle porte sur les relations interpersonnelles. Les plus âgés se remémoreront quant à eux leurs propres expériences des cours en atelier et s’étonneront du sexisme déguisé qui régnait toujours en maître encore récemment, dans les années 1980. Et ils seront bien sûr complètement indignés par tout ce qui était alors toléré de la part des professeurs.

Quels thèmes estimiez-vous important d’aborder dans ce film, et pour quelle raison?

Il y a quelques années, après avoir effectué le montage de plusieurs émissions de télé machos portant sur des hommes robustes qui travaillaient dans le Grand Nord canadien, je me suis mis à réfléchir à la façon dont nous nous représentons la masculinité. Et j’ai constaté que mon point de vue sur le sujet serait à jamais relié à mon ancien professeur d’atelier et à ce moment particulier où j’ai eu peur de mourir dans sa classe. J’ai compris que la masculinité n’avait rien à voir avec la tolérance à la douleur, mais qu’elle consistait à croire en soi, et c’est ce que j’ai voulu explorer dans Initiation à la technologie.

Avez-vous apporté des éléments nouveaux, dans ce film?

Comparativement à mon premier film, celui-ci est plus long et tout en couleurs. Au départ, c’était une nouvelle, qui s’est ensuite transformée en un scénario, alors que j’avais élaboré l’histoire de mon premier film en suivant plutôt un processus documentaire. Mais le principal changement a été la voix, puisque c’est moi qui avais effectué la narration, dans Le match de basketball. À mesure qu’évoluait le scénario, il m’est apparu clairement que pour incarner M. P., il fallait vraiment la voix d’un acteur. Donc, en plus de réaliser l’animation, j’ai eu la chance de diriger le talentueux acteur qu’est Fred Ewanuick.

Qu’est-ce qui vous a amené à faire le saut du cinéma documentaire (ou en scènes réelles) à l’animation? Qu’est-ce qui vous attirait, dans l’animation?

Ouf! C’est une question qui me ramène à mon enfance, lorsque j’étais littéralement collé à l’écran de télé le samedi matin. Depuis, j’ai toujours adoré l’animation, mais il a fallu que j’assiste à une projection de courts métrages pour adultes (dont le film Lupo le boucher, de Danny Antonucci) alors que j’étais au secondaire, pour prendre conscience du fait que je voulais vraiment écrire et réaliser des films d’animation. Après un stage en animation à la société Nelvana dans le cadre de mes études universitaires, j’ai cru que j’étais sur la bonne voie. Mais j’ai alors obtenu un emploi en postproduction dans une série documentaire sur le Cirque du Soleil – c’était en 2001 –, ce qui m’a orienté vers le parcours bien différent de monteur et d’auteur de productions documentaires. La création du documentaire d’animation Le match de basketball m’a finalement permis de rassembler tous mes intérêts et mon savoir-faire en un seul projet, et cette tendance s’est maintenue avec Initiation à la technologie.

Parlez-nous un peu de votre démarche de création. Comment passez-vous de l’idée au scénario?

Les deux films que j’ai réalisés jusqu’à présent sont tirés de faits réels sur lesquels je raconte des histoires depuis qu’ils se sont produits. Tout ce « travail en atelier » a donc fait en sorte que les récits ont pris forme de façon très naturelle. Mon expérience du long métrage documentaire m’amène à réfléchir profondément à la structure d’une histoire avant même de commencer à l’écrire. Et puis, j’ai essentiellement créé ce film de nuit, après avoir terminé tous mes autres travaux et mes tâches quotidiennes!

Vous avez collaboré assez souvent avec l’ONF. Qu’est-ce qui vous plaît (apparemment) dans cette collaboration?

J’aime l’ONF depuis mon enfance, alors qu’il m’arrivait de tomber sur des courts métrages d’animation à la télé. À la bibliothèque de l’école, j’ai découvert avec bonheur des documentaires de l’ONF que j’empruntais et que je regardais à la maison. Et à l’université, j’ai eu le coup de foudre pour les œuvres de Norman McLaren [Caprice en couleurs] et d’Arthur Lipsett [Very Nice, Very Nice], lesquels m’ont beaucoup influencé. Je suis très fier d’avoir monté et réalisé des productions de l’ONF!

Quels sont vos projets, à présent?

Je travaille en ce moment au montage et à la réalisation de l’animation d’un long métrage documentaire sur le comédien Sam Kinison pour Paramount Television, et je ferai ensuite un documentaire sur le National Youth Orchestra du Canada pour l’ONF. Dans un proche avenir, je prévois terminer cette trilogie de films d’animation sur ma jeunesse à Edmonton durant les années 1980.

Matériel promotionnel

Bande-annonce

Extrait #1

Extrait #2

Extrait #3

Images

Équipe

Générique

Écrit et réalisé par

Hart Snider

Voix

Fred Ewanuick

Productrice

Shirley Vercruysse

Productrice déléguée

Teri Snelgrove

Musique originale et conception sonore

Adam Damelin

Supervision de la production

Jennifer Roworth

Coordination de la production

Kathleen Jayme

Justin Mah

Kristyn Stilling

Coordination technique

Wes Machnikowski

Administration du studio

Carla Jones

Mixage

Chris McIntosh

Studio de mixage

Postal Audio

Jester Coyote Animation

Brad Gibson

Jesse Cote

Eban Sullivan

Carlos Rossell

Michelle Clement

Jason Campbell

Sophia Sunju Lee

Supervision de l’animation

Brad Gibson

Conception des décors

Jesse Cote

Conception des personnages

Sean Covernton

Eben Sullivan

Montage

Hart Snider

Conseiller au scénario

Elan Mastai

Version française et sous-titres

Claude Dionne

Nous tenons à remercier

Barry Cooper

Danny Freedman

Mike Felber

Shohan Felber

Sandy Coles

Shuyler Jansen

Michelle Van Beusekom

Mike Silverman

Michael Fukushima

Brian Horwitz

Heather Puttock

Dani Elias

Eggplant Collective

H-M Teo

Leora Mastai-Snider

Galit Mastai

Productrice exécutive

Shirley Vercruysse

Studio de la Colombie-Britannique et du Yukon – Programme anglais

© 2018 Office national du film du Canada

-

L’ONF en bref

L’Office national du film du Canada (ONF) est un chef de file dans l’exploration de l’animation comme forme d’art, de mise en récit et de contenu innovateur pour les nouvelles plateformes. Il produit des œuvres d’animation audacieuses dans ses studios situés à Montréal, mais aussi partout au pays, et collabore avec les créateurs et créatrices les plus en vue de la planète dans le cadre de coproductions internationales. Les productions de l’ONF ont remporté plus de 7000 récompenses, dont, en animation, 7 Oscars et 7 Grands Prix du Festival d’Annecy. Pour accéder à ces œuvres uniques, visitez ONF.ca.

Relations de presse

-

Nadine Viau

Attachée de presse – Montréal

C. : 514-458-9745

n.viau@onf.ca -

Katja De Bock

Attachée de presse – Vancouver

C. : 778-628-4890

k.debock@onf.ca | @NFB_Katja