1999

2018 | 90 min

Sélections et prix

Sélection officielleVisions du Réel 2018

Sélection officielleHot Docs 2018

Vers la fin des années 1990, la communauté acadienne de Moncton est marquée à jamais lorsque la mort frappe une école secondaire. Dans un film impressionniste tout en douceur, Samara retourne dans la ville qu’elle a fuie alors qu’elle était adolescente pour se replonger dans les souvenirs qui y sont toujours enfouis, en différents lieux ainsi que dans les boîtes poussiéreuses renfermant des journaux intimes, des photos et des cassettes VHS. 1999 n’est pas une histoire de fantômes, bien qu’elle soit peuplée de spectres. Les rues enneigées, les corridors et les vestiaires de l’école sont intacts, comme dans un rêve, mais l’absence laissée par la vague de suicides d’adolescents résonne encore de questions sans réponses, de traumatismes et de regrets. Samara rencontre des gens inspirants qui portent en eux une grande douleur et qui, presque 20 ans plus tard, peuvent enfin se conforter mutuellement en brisant un long silence. En fin de compte, le film entremêle différentes voix et suscite une réflexion collective sur l’intériorisation du deuil et sur la nécessité d’apprendre à affirmer son désir de survivre.

Description longue

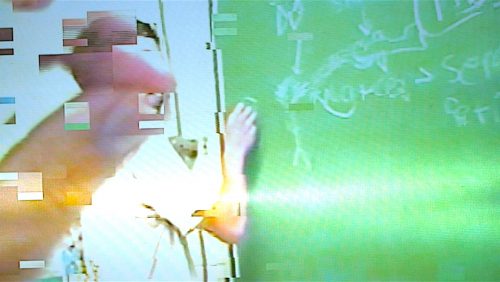

Nous sommes au seuil de l’an 2000. Des images brutes et chaotiques d’une vidéo amateur tournée dans une école secondaire d’une petite ville de la côte est paraissent à l’écran. Sur une scène, trois élèves chantent de tout leur cœur dans une atmosphère lourde de deuil, de nostalgie et de révolte. En hommage à leurs camarades qui se sont enlevé la vie, ils chantent Wish You Were Here, de Pink Floyd. Dans cette école francophone où chanter en anglais n’est pas permis, les spectateurs se lèvent soudain en bloc pour joindre leurs voix à celles du trio, faisant fi des règles. La chanson devient un acte de rébellion ; elle était déjà offrande, supplication, commémoration.

« À quoi ça sert, se souvenir? » demande l’un des protagonistes dès les premières minutes de 1999. Bien que le film ne réponde pas directement à cette question, une ancienne élève révèle vers la fin que le fait de se rappeler — en participant à ce documentaire — l’a aidée à se réconcilier avec la personne qu’elle était en 1999. Cette année-là, elle fréquente l’école Mathieu-Martin, seul établissement d’enseignement secondaire francophone du Nouveau-Brunswick. Durant l’année scolaire, une vague de suicides sans précédent s’abat sur l’école, emportant de nombreux adolescents, dont sa meilleure amie.

Chaque nouvelle tragédie semble appeler la suivante. Au point où la police et la commission scolaire prennent la décision d’interdire l’accès aux médias, laissant place au silence, aux rumeurs et aux spéculations les plus folles. Mathieu-Martin est bientôt qualifiée de « polyvalente du suicide ».

Que s’est-il produit et pourquoi?

1999 ne propose pas de réponse. Tenter de dénouer le fil des événements ne conduirait qu’à une compréhension illusoire du passé. La seule façon de comprendre l’école Mathieu-Martin de 1999, de mesurer la distance franchie depuis par les élèves qui y étaient, consiste à plonger au cœur de leur réalité d’alors. Ce ne sont ni les reportages des médias ni les témoignages des adultes qui nous éclairent sur la question, mais bien les souvenirs des jeunes de l’époque : journaux intimes, photographies, lettres manuscrites. La réalité de ceux et celles qui ont choisi de vivre.

Passionné, impressionniste, poétique et profondément intime, le film accompagne la cinéaste Samara Grace Chadwick — ancienne élève de Mathieu-Martin — tandis qu’elle revient à Moncton. Les événements de ces mois traumatisants au cours desquels des adolescents, dont certains à peine âgés de 13 ans, se sont ôté la vie, souvent de façon théâtrale, parfois même sur le terrain de l’école, refont surface. Samara a quitté la polyvalente et la ville en 1999 : ce film marque son retour dans sa région alors qu’elle a maintenant deux fois l’âge qu’elle avait au secondaire. Elle réunit un groupe de connaissances et d’amis qui témoigneront avec elle d’une période dont chaque instant leur a semblé accablant, où chacun tentait tant bien que mal de parvenir à l’âge adulte en s’efforçant de composer avec cette fracture créée par la perte et le deuil. Tous s’expriment en chiac, un mélodieux amalgame de français et d’anglais. Comme le souligne l’un des anciens élèves, le chiac est la langue de la paix, un lien apaisant entre deux cultures autrefois antagonistes.

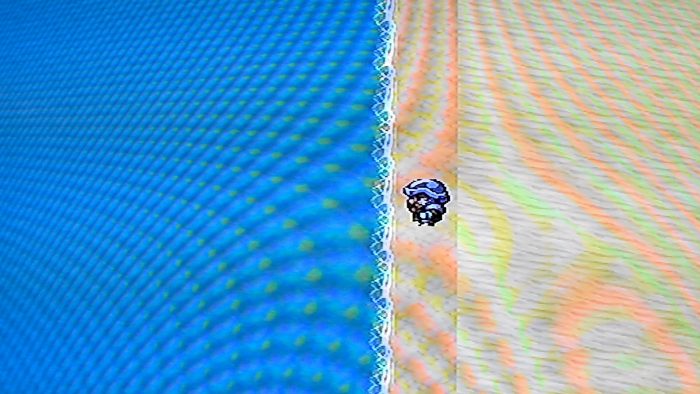

Nulle leçon d’histoire, dans 1999, mais une immersion profonde au cœur de la vie affective de gens qui refont à tâtons un parcours vieux de 15 ans. Scrutant leur passé peuplé de fantômes, ils y trouveront quantité de réflexions inachevées qui bouillonnent encore juste sous la surface. Images et paysages sonores tirés de séquences en VHS, de carnets, de photos et de jeux vidéo, nouvelles versions d’anciennes chansons et entretiens enregistrés au cours de dîners, dans des chambres à coucher, en forêt, dans des voitures : tout a été recueilli sur une pellicule scintillante, pixélisée et aux couleurs saturées qui sollicite la participation du spectateur.

Plutôt que tenter d’enfermer le passé dans un récit narratif fondé sur des conclusions et des explications, le film ouvre une voie vers une conversation constante et nécessaire. Si 1999 devait comporter un message, sans doute se résumerait-il ainsi : le silence et l’isolement mènent au désespoir, et les fantômes demeurent tant qu’on évite de les affronter. En guise de solution, le film propose de s’ouvrir, de partager, de s’écarter du sujet au besoin, de faire montre de naïveté ou de cynisme, de pleurer et de rire. Bref, de s’exprimer.

Mot de la réalisatrice

Je viens de Moncton, et j’étais à Mathieu-Martin de 1996 à 1999. J’ai décollé de l’Acadie à 16 ans, en 1999, et même si ma famille y est restée, c’est vraiment yinque pendant l’hiver 2014-2015, quand je suis venue commencer le film, que j’ai réalisé à quel point l’Acadie me manquait. Que j’étais partie en laissant plein de questions, de fantômes.

So, avec 1999, je retourne à l’époque où je vivais à Moncton, quand j’étais adolescente. Tout le monde qui participe au film embarque avec moi dans un genre de time travel vers la fin des années 1990. Tous les protagonistes sont des diplômés de Mathieu-Martin, et tous étaient à l’école avec moi durant ces années-là.

Le film traite seulement de ces quelques histoires, de quelques-uns des milliers de gens qui ont été affectés par les morts. C’était impossible de poser un regard objectif sur tout ce qui s’est passé, alors je suis restée dans mon propre vécu — c’est la seule histoire que j’étais à l’aise de raconter. La seule que je pouvais. En restant dans cet univers d’adolescente, je résiste donc à toute analyse, à toute investigation sur quosse qui s’est passé. Le film ne cherche à rien expliquer. Il est fait avec beaucoup d’amour et de tendresse, et beaucoup de respect pour le vécu, le deuil et l’anonymat des familles. Je ne cite pas de noms, je décris l’expérience de ceux qui ont survécu et non de ceux qui sont décédés.

Je reviens donc à Moncton steure avec le film presque terminé. Je voulais le présenter à Moncton, à la communauté, avant que anyone else le voie. Je sais que c’est un film qui évoque des moments graves et accablants pour chacun de nous, mais hopefully, en y retournant ensemble, on pourra se retrouver et se soutenir.

Bande-annonce (30 secondes)

Bande-annonce

Extrait 1

Extrait 2

Extrait 3

Matériel promotionnel

Images

Photos de tournage

Équipe

Générique

Écrit et réalisé par

Samara Grace Chadwick

Montage

Terra Jean Long

Cinématographie

Pablo Alvarez-Mesa

Samara Grace Chadwick

Prise de son

Simon Doucet

Musique

Cyril Hahn

Production musicale

Gabriel Malenfant

Vivianne Roy

Superviseure musique

Adèle Ho

Conception sonore

Marie-Pierre Grenier

Narration

Samara Grace Chadwick

Images d’archives de 1999

Mélanie Chiasson

Producteurs

Sarah Spring (Parabola Films)

Selin Murat (Parabola Films)

Aline Schmid (Beauvoir Films)

Jac Gautreau (ONF)

Kat Baulu (ONF)

Producteurs exécutifs

Annette Clarke (ONF)

Dominic Desjardins (ONF)

Une production de Parabola Films en coproduction avec Beauvoir Films et l’Office national du film du Canada

Relations de presse

-

Nadine Viau

Attachée de presse – Montréal

C. : 514-458-9745

n.viau@onf.ca

-

Parabola Films

Fondée par Sarah Spring et Selin Murat, Parabola Films est une société de production qui crée des documentaires d’auteur. En tandem avec des bailleurs de fonds et des diffuseurs internationaux comme Documentary Channel et le Sundance Fund, l’entreprise présente ses films dans les festivals, en salle, à la télévision et sur le Web. Parabola a sorti six films en sept ans : The Devil’s Trap (CPH:DOX 2017), Nuestro Monte Luna (Hot Docs 2015), A City Is an Island (CPH:DOX 2014), Ariel (IDFA 2013), Jeppe on a Friday (RIDM 2012) et À St-Henri, le 26 août (Hot Docs 2011). Sarah Spring est présidente du conseil d’administration des RIDM, un festival du documentaire de catégorie A, et Selin Murat partage son temps entre Montréal et Istanbul, où elle produit des œuvres turques et recherche des films afin de les présenter un peu partout au Moyen-Orient.

-

Beauvoir Films

Beauvoir SARL est une société de production audiovisuelle fondée en 2016 à Genève par Aline Schmid. En 2017, Adrian Blaser rejoint la structure, qui produit des documentaires et des fictions d’auteur destinés au cinéma, aux festivals et à la télévision. La priorité est donnée à des cinéastes à l’approche visuelle et narrative distincte et innovante.

-

L’ONF en bref

Depuis plus de 80 ans, l’Office national du film du Canada (ONF) produit, distribue et conserve ces histoires, qui forment aujourd’hui un vaste patrimoine audiovisuel représentant les Canadiens et Canadiennes.

Pour raconter ces histoires, l’ONF collabore avec des cinéastes de partout au pays, de toutes les générations et de tous les horizons. Il mobilise leur force créative afin de créer du contenu pertinent et toujours plus audacieux qui rejoint un public curieux, engagé et diversifié. L’ONF travaille également avec les spécialistes de l’industrie pour favoriser l’innovation dans toutes les sphères du récit, du format aux modes de diffusion.

Chaque année, une cinquantaine de films d’animation et de documentaires percutants s’ajoutent à sa vaste collection de plus de 14 000 titres, dont la moitié sont accessibles gratuitement sur onf.ca.

Par sa mission, son statut et ses productions, l’ONF nourrit l’identité culturelle canadienne et façonne aujourd’hui le Canada de demain.